Nella media Ue le donne guadagnano il 18% in meno degli uomini. Nell'Unione parte una campagna informativa e politica contro i differenziali salariali di genere. Una realtà con molte facce e qualche sorpresa

Il grande gap.

La sfida dell'Europa

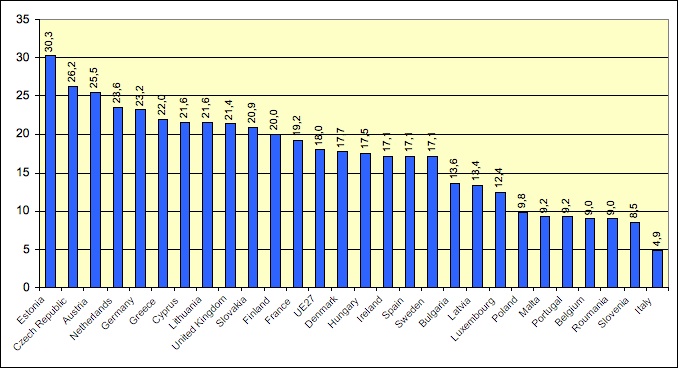

I dati più recenti dell’Unione europea mostrano che le donne guadagnano in media il 18% meno degli uomini, un divario che persiste nonostante gli sforzi fatti per eliminarlo. Il differenziale salariale di genere misura la differenza nella retribuzione oraria media lorda di uomini e donne, e questo 18% prescinde dal diverso numero di ore lavorate. Questo significa che le donne dovrebbero guadagnare intorno a un quinto in più l’ora solo per poter raggiungere la paga attuale della loro controparte maschile. Inoltre, come si può vedere nella figura, la media dei 27 stati membri nasconde variazioni nazionali che vanno da un basso 4,9% dell’Italia al 30,3% dell’Estonia.

Per molti dei paesi l’Ue è stata la principale fonte legislativa sul tema della parità – a partire da un singolo articolo nel trattato del 1957, successivamente declinato in numerose direttive a partire dalla metà degli anni ’70. Questi fondamentali progressi legislativi stabilirono che pagare salari diversi a uomini e donne per lo stesso lavoro o per lavori dello stesso valore è illegale; ma dopo un iniziale miglioramento non si osservano progressi significativi nelle ultime decadi. Per incoraggiare i governi a prendere provvedimenti, l’Ue ha lanciato, in coincidenza con l’8 marzo 2010, una nuova campagna contro i divari salariali (1). Oltre a verificare l’implementazione dell’attuale legislazione, verrà lanciata una nuova campagna informativa in tutti i 27 paesi dell’Ue per svelare le cause del divario salariale, inclusi gli stereotipi e la segregazione nel mercato del lavoro.

Figura 1- Il gender pay gap “grezzo” nei paesi dell’UE, 2008 (differenza tra il salario orario medio lordo di uomini e donne come percentuale del salario maschile)

Fonte: SES (Structure of Earnings Survey 2006) e fonti nazionali per il 2008.

Come cambia il divario salariale a seconda dei paesi?

La campagna dell’Ue sul gender pay gap è solo uno degli elementi di una ben più ampia strategia delineata nel 2006 con l’approvazione della Roadmap per l’Uguaglianza tra Uomini e Donne (2). Sicuramente il nuovo dato del 18% è il risultato di un grande lavoro dietro le quinte volto a migliorare la qualità delle statistiche: sviluppare fonti armonizzate, adatte per il confronto tra paesi sul gender pay gap, è stato un passo non semplice ma fondamentale per affrontare la questione dei differenziali salariali tra donne e uomini – i policy maker non possono aggredire queste disuguaglianze o monitorare i progressi senza dati e adeguate misurazioni.

I nuovi dati, finalmente armonizzati, mettono in luce le differenze tra i paesi, differenze che prima si confondevano in un labirinto di fonti statistiche e problemi di comparabilità. Uno degli elementi che emerge immediatamente è la presenza del divario in tutti i paesi, inclusi quelli famosi per le loro politiche di pari opportunità e “women friendly”. Quello che forse sorprendente è la distribuzione dei paesi in base al gender pay gap. Troviamo paesi come Italia, Slovenia, Belgio, Romania e Malta con divari inferiori al 10% e paesi come Finlandia, Slovacchia, UK, Cipro, Lituania, Grecia, Germania, i Paesi Bassi, Austria, Repubblica Ceca ed Estonia con divari superiori al 20%.

Come si spiegano le differenze tra i paesi?

Mentre i processi discriminatori e gli stereotipi che sostengono la persistenza del differenziale salariale sono presenti in tutti i paesi, la sorprendente distribuzione dei paesi in base al gender pay gap può essere spiegata da un alcuni fattori che mettono in luce le forze in atto verso il rafforzamento del differenziale salariale. La segregazione di uomini e donne in diversi settori, con salari rispettivamente alti e bassi, è forse il singolo fattore più importante che spiega il gender pay gap e le differenze osservate trai i paesi. Da un lato, in paesi come Italia e Malta la bassa quota di donne occupate può essere vista come il risultato di un processo di auto-selezione per cui risultano occupate prevalentemente le donne con un alto livello d’istruzione (in lavori relativamente buoni), a differenza degli uomini che si distribuiscono su tutti i livelli d’istruzione (e i vari lavori); ne segue che la retribuzione media delle donne risulta relativamente buona rispetto a quella media maschile. Tuttavia, anche in questi paesi si osserva un significativo gender pay gap in tutti i settori occupazionali e spesso il differenziale aumenta nelle occupazioni di alto livello. Per contrasto, in paesi come l’Estonia c’è una quota piuttosto alta di donne occupate in lavori poco remunerati, ed una forte segregazione per sesso per settore e occupazione. In altri paesi – Regno unito e Olanda per esempio – l’alto livello di lavoro part-time femminile accresce il gender pay gap, visto che questi lavori sono concentrati in aree poco remunerate e spesso penalizzate in termini di formazione e carriera.

Come si spiega la persistenza del gender pay gap?

Il differenziale salariale permane perché i fattori sottostanti il divario sono ben radicati nel funzionamento dei mercati del lavoro europei. Nonostante le leggi sull’uguaglianza, stereotipi e discriminazioni sono profondamente radicati in molte politiche e prassi organizzative, pertanto continuano ad agire contro le donne nella loro vita lavorativa di tutti i giorni. La segregazione orizzontale di donne e uomini in diversi tipi di lavoro e la segregazione verticale lungo la scala gerarchica si basano su stereotipi e percorsi formativi che richiedono un sacco di lavoro per mettere in moto dei cambiamenti significativi. Il fatto che sulle donne ricada la maggior parte del lavoro di cura dei figli si traduce in un ulteriore svantaggio nel loro accesso ai lavori qualificati, ben pagati e agli avanzamenti di carriera. Allo stesso modo anche il part-time rafforza i bassi livelli retributivi delle donne, prima quando i bambini sono piccoli poi quando sono cresciuti.

In un certo senso si potrebbe dire che le donne stanno nuotando controcorrente per colmare il differenziale salariale. Nonostante le donne abbiano fatto grandi passi in avanti nel dare continuità ai loro percorsi lavorativi (poche e brevi pause per la maternità) e nel conseguire alti livelli d’istruzione (tre quinti dei laureati sono donne) ci sono ancora molti fattori che giocano contro. Il decentramento nella contrattazione salariale e la promozione della contrattazione su base individuale implicano un allontanamento da soluzioni contrattate collettivamente in cui le donne beneficiavano di accordi che tendevano a ridurre i differenziali salariali. La contrattazione salariale su base individuale è inoltre associata a una diminuzione della trasparenza – premi individuali e incentivi legati alla performance – rafforzando la segretezza sui salari da parte di alcuni dipendenti.

Cosa si può fare?

Alla Scuola di Management di Grenoble abbiamo per cercato di identificare le politiche di successo messe in atto dai vari paesi per ridurre il gender pay gap. In effetti, molti degli elementi della nuova campagna della Commissione europea derivano dalle best practice a livello europeo. La condivisione di buone pratiche è una componente importante della cooperazione europea in materia di politiche del lavoro, inoltre rende possibile beneficiare della ricca diversità dei 27 stati membri. La campagna informativa contro gli stereotipi e la discriminazione su scala europea fa seguito a campagne nazionali. La Commissione europea deve collaborare con i partner sociali: datori di lavoro e sindacati; dato il loro ruolo chiave nella determinazione dei salari, questo meccanismo di collaborazione e confronto con i partner sociali può risultare utile per affrontare la questione del gender pay gap. Dare visibilità alla questione è cruciale, dato che la consapevolezza e il sostegno dei cittadini europei sono fondamentali sia come strumento di monitoraggio sia per superare gli stereotipi esistenti in molte aree della società. In effetti, i recenti sondaggi d’opinione mostrano che l’eliminazione delle ineguaglianze sono priorità importanti per gli europei. Va aggiunto che un monitoraggio efficace può essere ottenuto solo attraverso la trasparenza, sia tra i paesi sui nuovi dati europei, sia nelle imprese incoraggiando la pubblicazione di informazioni sul gender pay gap a livello di impresa.

Tuttavia, l’Ue dovrebbe essere più audace nel definire gli obiettivi che dà agli stati membri. Nell’ambito della Strategia europea per l’occupazione tutti i paesi sono impegnati ad innalzare il tasso di occupazione femminile, e ci sono chiare dimostrazioni di governi impegnati al raggiungimento di un obiettivo quantitativo individuato in modo preciso. Finlandia e Svezia sono tra i paesi che per primi hanno fissato un obiettivo per il superamento del gender pay gap, e questo tipo di obiettivo dovrebbe essere incoraggiato anche in altri paesi. Va detto che ci sono dei rischi nell’identificare un unico obiettivo per tutti, vista la grande varietà del gender pay gap tra i paesi e il rischio che un singolo dato sul differenziale possa essere interpretrato come un divario “accettabile”. Una soluzione potrebbe essere stabilire degli obiettivi relativi, ad esempio arrivare a dimezzare gli attuali differenziali in dieci anni. L’UE ha piani ambiziosi nella sua agenda 2020 quindi un obiettivo ambizioso sul salariale gender pay gap potrebbe rientrare nelle sue aspirazioni.

Quali sono le sfide a venire?

Per progredire nel superamento del differenziale salariale di genere ci si prospettano sfide impegnative. Non a caso, il gender pay gap ha resistito alle pressioni delle norme di legge. Sfidare la natura del mercato del lavoro che produce e riproduce la segregazione è, infatti, un arduo compito. Le differenze esistenti tra lavori “maschili” e lavori “femminili” sono il risultato degli stereotipi diffusi tra i datori di lavoro, da un lato, e le scelte lavorative e scolastiche condizionate dai ruoli di genere, dall’altro. In paesi con bassi differenziali salariali e basso tasso occupazionale (come l’Italia) la sfida sarà quella di mantenere basso il differenziale e innalzare il tasso di occupazione femminile senza che ciò implichi la creazione di lavoro segregato e poco pagato per le donne.

E’ importante sottolineare che c’è una motivazione economica per affrontare la questione del gender pay gap: le donne rappresentano una risorsa economica chiave per le economie europee, da valorizzare al meglio. Inoltre l’impatto del differenziale salariale ha ripercussioni negative sulle famiglie, e non solo sulle donne, certamente quando l’uomo perde il lavoro e crea donne capofamiglia di default. In questo senso l’uguaglianza di genere non è un lusso da affrontare quando le cose vanno bene, ma sia un principio chiave del progetto europeo sia un obiettivo economico razionale.

(1) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=681&langId=en