I comuni vengono vincolati al rispetto del Patto di stabilità, ma non possono decidere in autonomia spese ed entrate. Così tagliano le infrastrutture sociali, i servizi più utili per le donne e il loro lavoro. Che succederà con il federalismo?

Patto al centro,

tagli in periferia

Ha fatto notizia la marcia di protesta dei 510 sindaci lombardi dell’8 aprile scorso, spinti dall’impossibilità di continuare a finanziare gli investimenti nei propri comuni, di pagare gli arretrati ai fornitori, di mantenere standard minimi di servizio, di sostenere le spese per il welfare locale. Pur di sfuggire alle maglie del Patto di stabilità interno e di ridare fiato ai piani di opere pubbliche, alcuni sindaci si sono detti pronti a violare deliberatamente i vincoli imposti dal Tesoro e a scontare le conseguenti sanzioni. Queste ultime non sono di poco conto: riduzione dei contributi ordinari dal ministero dell’interno, obblighi di riduzione degli impegni di spesa corrente, divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare investimenti, divieto di assunzione di personale, fino alla riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.

Le ragioni del Patto di stabilità interno sono riassumibili nella difesa degli obiettivi nazionali di finanza pubblica richiesti a livello europeo dal Patto di stabilità e crescita: questo impone che tutti i livelli di governo, non solo quello centrale, ma anche quello locale (regioni, province, comuni, altri enti locali) e gli enti di previdenza, cooperino al raggiungimento degli obiettivi di disavanzo e debito e si facciano carico di una parte dell’aggiustamento di bilancio.

Il Patto interno italiano vincola gli enti territoriali al raggiungimento di un saldo di bilancio, calcolato in modo abbastanza complesso. Dal 2009, l’obiettivo che ciascun ente locale deve raggiungere è diverso a seconda del saldo che esso ha ottenuto nel 2007 e del rispetto o meno del Patto stesso nell’anno precedente. Vincolare gli enti locali al raggiungimento di un determinato saldo di bilancio comporta che l’ente locale sia messo in grado di manovrare le proprie spese e di variare le proprie entrate. Quando, invece, questo non avviene e all’ente locale viene sottratta autonomia sulla variazione delle entrate (ad esempio, con l’abolizione dell’Ici sull’abitazione principale per i comuni o con il blocco delle addizionali Irpef per regioni e comuni per diversi anni), il vincolo diventa in pratica una sorta di tetto alle spese. Per rispettarlo, gli enti locali sono generalmente costretti a comprimere le voci di spesa più flessibili, perché rinviabili, ossia quelle in conto capitale, cioè gli investimenti, oppure quelle politicamente meno sensibili. Altro cavillo contabile: l’eventuale avanzo di bilancio di un anno, ossia l’eccesso di entrate sulle spese, in pratica il risparmio dell’ente, non può essere utilizzato per la spesa di investimento dell’anno successivo. Contabilmente, poi, gli avanzi degli enti “virtuosi” servono a coprire i disavanzi di quelli con maggiori problemi di bilancio.

Anche in altri paesi, il Patto interno ha lasciato un segno nelle decisioni di investimento degli enti locali. Tuttavia, la sua versione italiana è risultata particolarmente penalizzante sotto questo profilo. Tra il 2006 ed il 2007, gli investimenti dei comuni sono diminuiti del 2,6 per cento, tra il 2007 ed il 2008 sono scesi dell’8.5 per cento (Tabella 1): i primi dati della Corte di Conti per il 2009 sembrano confermare questa tendenza negativa anche per il 2009.

Eppure gli investimenti effettuati a livello locale sono di vitale importanza e le amministrazioni territoriali hanno maggiori responsabilità in questo campo degli enti del governo centrale: nel 2007 i comuni hanno investito risorse pari all'1,01% del Pil, contro un valore di 0,53% delle amministrazioni centrali. Tuttavia, il deficit infrastrutturale a livello locale resta rilevante e penalizza l’erogazione di molti servizi, tra i quali spiccano le prestazioni sociali, che già sono il fanalino di coda del sistema di welfare italiano. Si tratta di servizi per anziani, disabili, minori, famiglie, adulti in difficoltà, immigrati, tossicodipendenti, persone con problemi psichici. Tali servizi sono la risposta ad esigenze effettive e pressanti della popolazione, dei soggetti più deboli o in difficoltà e dei familiari che se ne fanno carico, in particolare le donne.

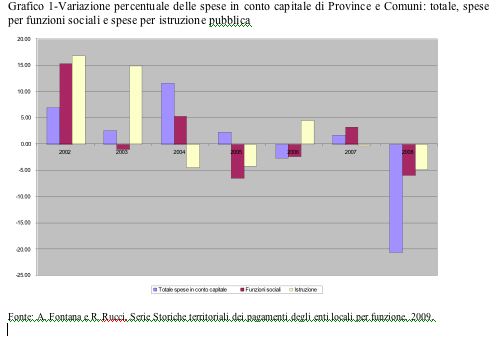

Solo un esempio: i servizi per la prima infanzia. E’ noto come tali servizi abbiano valenze molteplici: rispondono al bisogno di custodia di bambini di nuclei familiari in difficoltà (spesso donne sole), hanno una funzione educativa e formativa e sono una pre-condizione, insieme ad una maggiore flessibilità dell’orario lavorativo, per un maggior accesso delle donne al mercato del lavoro. L’obiettivo fissato dall’Agenda di Lisbona è di arrivare ad un numero di posti in asili nido per almeno il 33 per cento dei bambini tra zero e tre anni. In Italia tale numero è in media inferiore al 10 per cento e nelle regioni del Sud si riduce all’1-2 per cento. L’attuale tendenza alla riduzione degli investimenti locali nei settori delle funzioni sociali e dell’istruzione non è certo un segnale incoraggiante: essi si sono ridotti rispettivamente del 5,9 e del 4,7% tra il 2007 ed il 2008, ma il loro declino inizia dal 2005 (grafico 1). La richiesta del servizio di asilo nido non è invece diminuita. Dall’Indagine sui bilanci delle famiglie Italiane condotta dalla Banca d’Italia nel 2006 risulta che la carenza di posti nei nidi sia tra le principali ragioni, insieme ai costi elevati, della mancata fruizione del servizio nei comuni del nord e del centro. Al sud il costo della retta sembra essere il disincentivo maggiore.

L’attuale situazione di compressione dei bilanci locali non è favorevole né ad un ampliamento dell’offerta, né ad una riduzione delle rette. Queste ultime, per altro, non sono di poco conto, arrivando a coprire più del 60% del costo in alcuni comuni. Va da sé che neppure l’ampliamento dell’offerta sulla base delle strutture esistenti sia una via praticabile, sia perché queste sono generalmente già sfruttate al massimo sia perché si aumenterebbero le spese correnti. Eppure, il costo di gestione dei nidi è una percentuale irrisoria delle spese correnti dei comuni: si va da 0,64 per cento nei piccoli comuni del nord ovest allo 0,13 per cento nei grandi capoluoghi del Sud, secondo le rilevazioni di uno studio di M.A. Antonelli e V. Grembi ("Asili nido e livelli di governo: evidenze da una prima ricognizione dei comuni italiani", relazione presentata al convegno Siep, 2008).

Paradossalmente, alle difficoltà dei comuni di finanziare adeguatamente le politiche per l’infanzia ha cercato di rimediare proprio il governo centrale con stanziamenti ad hoc. Ancora più paradossalmente, il nuovo assetto federalista disegnato dalle modifiche costituzionali del 2001 ha vanificato i tentativi del governo. Il governo, nella legge finanziaria per il 2002, ha istituito un Fondo ordinario per gli asili nido (pubblici e aziendali) da distribuire alle regioni, dotandolo di 300 milioni di euro per il triennio 2002-2004. La Corte costituzionale lo ha però dichiarato incostituzionale e cancellato, perché viola il novellato articolo 119 della Costituzione che vieta trasferimenti ordinari con vincolo di destinazione, in quanto lesivi dell’autonomia regionale. Anche successivi analoghi tentativi del governo di finanziare la costruzione di nidi (con le leggi finanziarie per il 2003 ed il 2004) sono andati incontro alla medesima eccezione di incostituzionalità da parte della Corte. Solo la dichiarazione di “straordinarietà” dei fondi, ha permesso finalmente di inserire nelle leggi finanziarie per il 2007 e 2008 la previsione di trasferimenti per servizi all’infanzia e i nidi: a questo punto però sono mancati in molti casi i piani regionali che danno diritto all’accesso ai fondi e comunque le spese finanziate non possono derogare dal Patto interno! Sono i cortocircuiti di un federalismo ancora rudimentale.

Forse per dare qualche opportunità in più alle donne di conciliare lavoro e famiglia occorrerà attendere, tra qualche anno, l’attuazione della nuova legge sul federalismo (L.42/2009), che ha riconosciuto la necessità di coprire il deficit infrastrutturale degli enti territoriali del paese e ha previsto lo stanziamento di apposite risorse? Eppure non dovrebbe essere impossibile rivedere l’attuale assetto del Patto interno per tener conto delle necessità di investimento a livello locale. Le opzioni disponibili sono diverse: dalla possibilità di derogare agli obiettivi di bilancio a fronte di particolari necessità di investimento, alla fissazione di tetti regionali di investimento da suddividere tra gli enti locali del territorio, fino alla imposizione di vincoli non annuali ma su un arco di 3-4 anni.

In anni in cui la preoccupazione per gli equilibri di bilancio sembra aver assorbito ogni altra preoccupazione e in cui abbonda la distinzione tra comportamenti “virtuosi” e non (sulla base dei soli risultati di bilancio), occorrerebbe tornare a ridefinire meglio cosa significhi “virtù” in un contesto che si vuole sempre più federalista. Regole eccessivamente miopi e distorsive non possono sperare di essere sostenibili. Lo prova il fatto che gli amministratori locali, consapevoli che la valutazione elettorale del loro operato sarà anche sulle opere pubbliche realizzate, siano disposti a rinunciare all’etichetta di “virtù” fornita dal rispetto del Patto interno, sapendo che la sanzione degli elettori è comunque per loro più penalizzante di quella imposta dal Tesoro.