Negli ultimi anni una cosa è diventata chiara: la grande fragilità dei giovani, e in particolare delle ragazze, nel passaggio (sempre più difficile) dalla scuola al mercato del lavoro. Una fase che rischia di lasciare segni profondi anche per il futuro. Uno studio fa il punto della situazione in Europa, e propone alcuni punti da aggiustare nelle politiche per l'occupazione giovanile

L'esclusione dei giovani

e l'effetto cicatrice

La grande crisi ha rivelato la grande fragilità dei giovani nel mercato del lavoro europeo. La transizione dalla scuola al lavoro è diventata molto difficile e la significativa crescita dei Neet - i giovani che non studiano, non sono in un percorso di formazione, e non lavorano, anche perché scoraggiati - evidenzia un crescente rischio di impoverimento del capitale sociale e umano, che potrebbe incidere sulle condizioni sociali e sulle prospettive di crescita dei paesi europei, rappresentando un costo per l'individuo e la società. Le grandi difficoltà nell'ingresso nel mercato del lavoro determinano un "effetto cicatrice" che si ripercuote sul futuro, intrappolando questi giovani nella non occupazione e nella precarietà, con elevate probabilità di esclusione sociale e mancanza di tutele una volta diventati adulti e anziani.

L’impatto della crisi sul primo ingresso nel mercato del lavoro e sui percorsi di vita è però molto diverso per ragazzi e ragazze e tra paesi. Uno studio analizza queste differenze in Europa [1] e mostra che, malgrado la crisi abbia finora penalizzato soprattutto i giovani uomini, l’entrata nella vita attiva continua ad essere più difficile per le ragazze con effetti permanenti sulla loro futura partecipazione al lavoro ed autonomia economica.

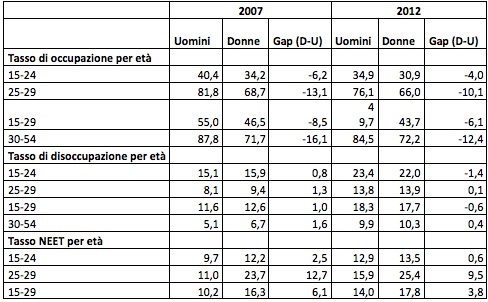

Come mostra la tabella, tra il 2007 e il 2012 nella maggioranza dei paesi europei i differenziali di genere nel mercato del lavoro giovanile si sono molto ridotti e i tassi di disoccupazione maschili sono diventati persino più elevati di quelli femminili. Se però consideriamo i tassi di occupazione e i tassi Neet, che oltre ai disoccupati includono gli inattivi che non studiano, la posizione delle ragazze continua ad essere peggiore, soprattutto nella classe di età 25-29, quando molte giovani donne iniziano ad avere figli e abbandonano il mercato del lavoro. In questa classe di età un quarto delle ragazze è NEET, rispetto al 16% dei ragazzi. Le giovani donne Neet presentano inoltre, rispetto ai loro coetanei maschi, una maggior incidenza dell’inattività e una più lunga permanenza in questa condizione.

Tabella – Occupazione, disoccupazione e NEET per sesso ed età, EU27, 2007 e 2012

Fonte: Elaborazioni su dati Eurostat, EU LFS, medie annue

Le stime presentate nel rapporto mostrano che, anche tra i giovani, le differenze di genere sono soprattutto dovute alle condizioni famigliari (in particolare la presenza di figli). La condizione occupazionale delle giovani donne è particolarmente negativa nei paesi dell’Europa meridionale e dell’est, ad indicazione dell’importanza del contesto istituzionale, culturale e delle politiche nell’influenzare le differenze di genere nel mercato del lavoro. Per esempio, avere dei figli accresce il gap di genere nella probabilità di essere Neet o inattivi in tutti i paesi, ma soprattutto nell’Europa dell’Est e meridionale: si passa dai 10 punti percentuali in più dell’Olanda ai 20 dell’Italia e ai 47 della Repubblica ceca. Il livello di istruzione si conferma invece come un’importante fattore di riduzione dei differenziali di genere anche tra i giovani, pur se non sufficiente a contrastare l’effetto negativo dei carichi famigliari.

Le giovani donne che lavorano hanno una maggiore probabilità di rimanere intrappolate in percorsi occupazionali e professionali precari e a basso reddito, e questo riduce le possibilità di una vita indipendente. Le ragazze più dei ragazzi sono occupate in lavori part-time o temporanei e hanno in media retribuzioni inferiori a quelli dei loro coetanei maschi. Nella transizione dalla scuola al lavoro, le ragazze presentano tassi di passaggio ad un lavoro permanente inferiori a quelli maschili e la frammentarietà del percorso (misurata dal numero di passaggi tra lavori e periodi di non occupazione) le penalizza di più per quanto riguarda la probabilità di trovare un lavoro stabile. Questo si traduce in maggiori difficoltà di accesso alla protezione sociale (sussidi di disoccupazione, trasferimenti sociali, pensioni) e una maggiore dipendenza dalla famiglia. I lunghi periodi di disoccupazione o inattività e le interruzioni per carichi famigliari hanno inoltre un impatto negativo sulle pensioni.

La precaria posizione nel mercato del lavoro influenza la decisione di iniziare una famiglia, anche perchè la possibilità di accedere ai congedi parentali e ai servizi per l’infanzia dipende spesso dall’avere una solida posizione occupazionale. Ad esempio, per quanto riguarda i nidi, in Italia e nella Repubblica Ceca viene data priorità ai bambini con entrambi i genitori che lavorano; in altri paesi, come la Gran Bretagna, i costi elevati impediscono l’accesso a chi ha redditi bassi o discontinui, mentre nei paesi dove i servizi pubblici hanno costi sostenibili l’offerta è sottodimensionata rispetto alla domanda. Sono pochi i paesi come la Danimarca dove l’accesso ai servizi è garantito a tutti e chi ha redditi bassi paga meno o non paga nulla. La precarietà dell’occupazione rende quindi sempre più difficile per i giovani accedere a questi servizi, aumentando la probabilità che le giovani donne escano dal mercato del lavoro per crescere i figli, con effetti negativi sulle loro opportunità occupazionali e professionali di lungo periodo.

L’occupazione dei giovani è diventata una priorità e varie misure sono state attivate sia a livello comunitario che nazionale. Una delle iniziative più recenti è il piano europeo Garanzia giovani che sostiene interventi di politica attiva del lavoro rivolti ai giovani d'età compresa tra i 15 e i 24 anni entro 4 mesi dalla fine della scuola o dall'iscrizione ad una lista di collocamento. In Italia il piano sarà finanziato con 1,2 miliardi tra fondi europei e nazionali nel biennio 2014-2015 e si prevedono anche iniziative per coloro che hanno abbandonato, o rischiano di abbandonare, la scuola. Le politiche attive sembrano però poco efficaci in situazioni di crisi e se non sono mirate a specifici gruppi di popolazione [2]. Manca in particolare una sufficiente attenzione alle differenze di genere nelle condizioni di lavoro e ai possibili effetti di queste misure per uomini e donne. Nel 2010 solo il 32% delle giovani donne è destinatario di misure di politica attiva del lavoro nella UE-27 rispetto al 42% dei giovani uomini. La differenza è particolarmente elevata per le politiche di formazione (17.1% delle ragazze rispetto al 26.8% dei ragazzi) e per i sussidi di disoccupazione (18% e 28.4% rispettivamente). Per facilitare la partecipazione delle giovani con carichi famigliari alle politiche attive del lavoro, queste dovrebbero essere accompagnate da misure di sostegno alla conciliazione. Allo stesso modo, le misure per l’imprenditorialità giovanile dovrebbero prestare attenzione e rimuovere gli specifici vincoli che affrontano le giovani donne che vogliono mettersi in proprio, come ad esempio le difficoltà di accesso al credito e la mancanza di reti e servizi di supporto. È necessario anche incentivare le imprese a facilitare la conciliazione tra lavoro e carichi famigliari e ad incoraggiare la condivisione delle responsabilità famigliari tra uomini e donne.

Le politiche di conciliazione, insieme a quelle di sostegno alla transizione scuola-lavoro, sembrano infatti le più efficaci per ridurre il gap di genere anche tra i giovani e per migliorare le condizioni lavorative delle giovani donne con carichi famigliari. I paesi scandinavi con politiche consolidate di sostegno alla conciliazione e i paesi con un robusto sistema duale di transizione dalla scuola al lavoro e meno colpiti dalla crisi (Austria e Germania) presentano i maggiori tassi di occupazione sia per i giovani uomini che per le donne e differenziali di genere molto inferiori a quelli degli altri paesi europei.

Per accrescere le opportunità di lavoro, le prospettive di carriera e l’indipendenza economica delle giovani donne sono però necessarie anche misure di riduzione degli stereotipi di genere e della segregazione scolastica e occupazionale. Sarebbe ad esempio utile prevedere servizi di orientamento e campagne di sensibilizzazione volte ad incoraggiare le ragazze e i ragazzi a considerare una più ampia scelta di percorsi formativi e professionali rispetto a quelli tradizionali. La riduzione degli stereotipi nelle scelte professionali e nelle politiche di reclutamento delle imprese, oltre che un maggior coinvolgimento delle ragazze nei percorsi di apprendistato e potrebbero inoltre evitare una uscita precoce dal mercato del lavoro.

[1] Plantenga J., C. Remery e M. Samek Lodovici (a cura di, 2013) “Starting fragile- Gender differences in the youth labour market”, European Commission-Directorate- General for Justice

[2] Si veda a questo proposito l’articolo di Paola Villa, Poco di bonus? Perché gli sgravi non fanno miracoli per i giovani, In genere, 14/11/2013