Pur essendo spesso inconsci e legati al modo in cui il nostro cervello categorizza la realtà per semplificarla, gli stereotipi e i pregiudizi di genere possono produrre errori nelle valutazioni, come quelle sulla qualità dell'insegnamento universitario. Uno studio dell'Università di Salerno dimostra che è possibile correggerli, attraverso la conoscenza

Oltre il velo

dei pregiudizi

La mente umana è una macchina straordinaria: l’evoluzione l'ha biologicamente programmata per adattare le informazioni provenienti dal mondo esterno alle nostre capacità cognitive. Il cervello comprende la realtà classificando oggetti, eventi, idee o persone in gruppi o categorie, individuando caratteri comuni. In questo modo, è in grado di gestire una quantità enorme di informazioni, suddividendole in insiemi più semplici e gestibili. Questo processo avviene per inferenza analogica: una volta che un oggetto è stato classificato, utilizziamo le conoscenze pregresse su quella categoria per fare previsioni sulle sue caratteristiche. Ad esempio, se qualcosa è classificato come “frutta”, ci aspettiamo che sia commestibile e dolce.

Questa “scorciatoia” consente al nostro cervello di risparmiare risorse, evitando di analizzare ogni dettaglio di ogni nuovo stimolo, e di utilizzare le capacità residue per concentrarsi sugli aspetti più rilevanti. Grazie a questo meccanismo, prendiamo decisioni più rapidamente e riduciamo il livello di stress, poiché aumenta il nostro senso di controllo sul mondo esterno. Tuttavia, lo stesso sistema è anche la causa principale di errori sistematici di valutazione.

Uno degli errori più comuni è legato al pregiudizio, che può influenzare negativamente la percezione di un fenomeno. Prima ancora di conoscere un oggetto o un soggetto, infatti, abbiamo già un’anticipazione mentale delle sue caratteristiche, basata sull’appartenenza a una categoria.

Fortunatamente, questo meccanismo di semplificazione è flessibile e si adatta all’esperienza, alle conoscenze e alle capacità cognitive individuali. Più elevate sono tali capacità, minore è il tasso di semplificazione richiesto per rappresentare la realtà esterna. L’esperienza quotidiana offre numerosi esempi di questo processo.

Per esempio, ascoltare lo stesso brano musicale produce effetti diversi su chi suona per professione e chi invece ascolta musica in via occasionale. Nel primo caso, la persona sarà in grado di riconoscere la struttura armonica, la melodia, l’arrangiamento e di apprezzarne l’originalità e la qualità esecutiva. Nel secondo, invece, si limiterà a valutarne l’orecchiabilità, spesso legata alla capacità di memorizzare o riconoscere una melodia familiare. In altre parole, l’esperienza e le competenze acquisite da chi giudica (definiamole genericamente “conoscenza”) determinano il giudizio qualitativo, che dipende da una combinazione di fattori intrinseci sia all’oggetto valutato sia al soggetto valutante.

Studiare i processi di semplificazione mentale e le loro radici biologiche ci permette di comprendere i meccanismi alla base dei pregiudizi. Tra questi, la semplificazione per categorizzazione gioca un ruolo fondamentale.

In una ricerca condotta insieme a Paolo Coccorese e Marialuisa Restaino del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Salerno – e presentata alla riunione scientifica annuale della Società italiana degli economisti –, è stato analizzato l’effetto dei pregiudizi di genere sulle valutazioni della docenza universitaria. Lo studio ha evidenziato come la discriminazione di genere, strettamente collegata al processo di inferenza analogica connaturato al sistema cognitivo, possa emergere anche in maniera inconsapevole, perfino in persone che, per livello di istruzione e caratteristiche generazionali, si ritiene siano almeno parzialmente immuni dagli stereotipi di genere.

Lo studio ha analizzato circa 13.000 questionari compilati da 2.300 studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università di Salerno, riferiti alla didattica di oltre 140 docenti dal 2016 al 2023. Le persone iscritte ai corsi hanno assegnato voti da 1 a 4 alle capacità didattiche dei docenti, valutando quattro aspetti: due legati alle competenze tecniche (le cosiddette hard skills, come la chiarezza e la capacità di motivare) e due alle competenze relazionali (o soft skills, come la puntualità e la disponibilità per chiarimenti). L'elemento innovativo è stato il monitoraggio delle assegnazioni nel tempo, per comprendere come il loro giudizio evolvesse in base all’esposizione alla docenza femminile e all’esperienza con l’insegnamento universitario.

La ricerca ha testato le principali teorie sulla discriminazione di genere. La prima domanda riguarda l’esistenza di una differenza “oggettiva” nella qualità didattica tra docenti uomini e donne: la risposta è negativa. Non emergono differenze nei risultati in base al genere di chi tiene i corsi. Tuttavia, la percezione soggettiva varia: i questionari mostrano che gli studenti considerano mediamente più bravi i docenti uomini, con una discriminazione che deriva in parte dai giudizi più alti assegnati dagli studenti maschi agli uomini nelle hard skills.

Lo studio analizza le cause del bias percettivo nella distribuzione delle valutazioni e fornisce una conferma empirica delle ragioni cognitive che supportano l’ipotesi del soffitto di cristallo. Quest'ultima suggerisce l'esistenza di barriere culturali invisibili che impediscono a certi gruppi sociali, come le donne, di raggiungere posizioni apicali, nonostante possiedano le competenze necessarie. Nel campione analizzato, le donne sono la maggioranza del personale docente valutato come “soddisfacente” (giudizio pari a 3), ma sottorappresentate nella categoria “ottimo”. Gli studenti, quindi, riconoscono le donne come competenti ma riservano l’eccellenza prevalentemente agli uomini.

Lo studio esamina anche la teoria della congruenza di ruolo, secondo cui c’è una tendenza inconscia a sottovalutare qualità che non si conformano ai ruoli di genere tradizionali. Ad esempio, una donna in una posizione apicale è percepita come meno competente rispetto a un uomo. Questa tendenza deriva da consuetudini culturali che associano agli uomini ruoli agentici (leadership e competenza) e alle donne ruoli comunali (supporto e collaborazione). I dati confermano che le donne sono sottovalutate nelle hard skills, considerate qualità “maschili”, mentre la discriminazione si attenua – ma non scompare – per le soft skills, percepite come più “femminili”, come la disponibilità e la puntualità.

Infine, lo studio analizza le strategie per ridurre la discriminazione. Le Figure 1 e 2 mostrano come una maggiore esposizione alla docenza femminile e una migliore consapevolezza del fenomeno possano contribuire a infrangere il soffitto di cristallo.

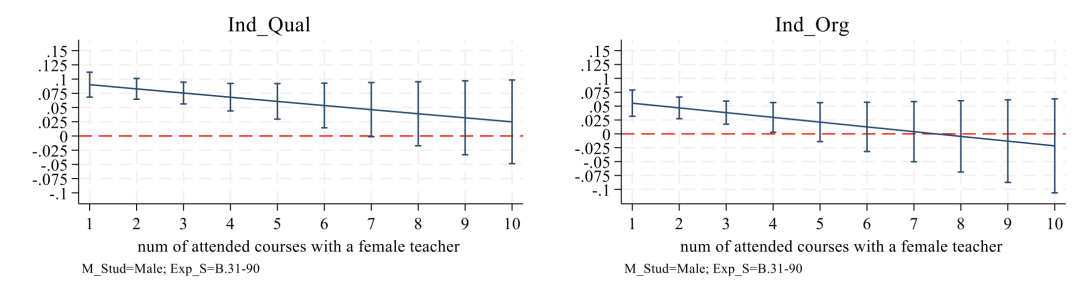

Figura 1. Discriminazione di genere ed esposizione alla docenza femminile

Il lato di sinistra delle figure mostra come varia la sotto-valutazione delle donne con riferimento alle qualità didattiche “maschili”, mentre quello di destra riporta la distorsione contro le donne con riferimento alle qualità della docenza considerate come più “femminili”. Le linee decrescenti indicano il livello medio delle differenze di genere; i segmenti orizzontali sono gli intervalli di confidenza, e quando intersecano la linea rossa (distorsione percettiva pari a zero) indicano che quella categoria di studenti non è influenzata nei giudizi dal genere del o della docente.

La Figura 1 evidenzia che gli studenti esposti a un numero maggiore di docenti donne tendono a ridurre la sotto-valutazione delle donne. Dai risultati emerge che l’esperienza diretta con docenti donne riduce progressivamente la sottovalutazione nei loro confronti: con riferimento alle hard skills, la discriminazione scompare dopo l’“esposizione” a sette docenti. Per le soft skills, risulta che uno studente è immune dalla distorsione cognitiva già dopo aver frequentato quattro corsi tenuti da docenti donne.

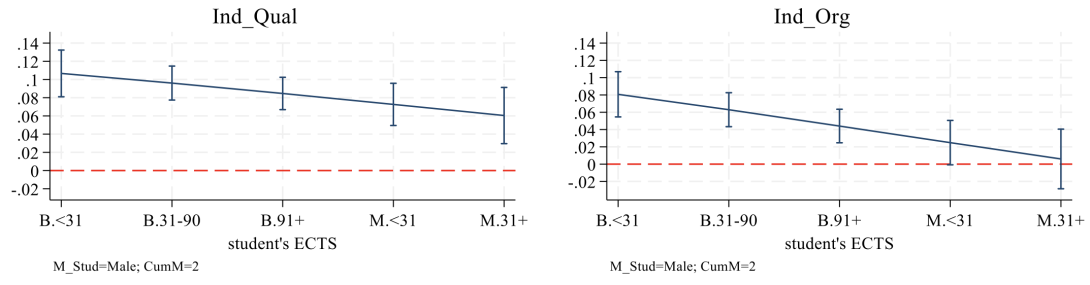

La Figura 2 mostra invece come il divario di genere nelle valutazioni cambi in funzione della conoscenza della didattica universitaria, misurata dal numero di Crediti formativi universitari (Cfu) conseguiti dagli studenti al momento della compilazione del questionario.

Figura 2. Discriminazione di genere e conoscenza della didattica universitaria

Per quanto riguarda le qualità della didattica percepite come più “femminili”, la discriminazione verso le donne è massima tra le matricole della laurea triennale, mentre tende ad annullarsi tra chi frequenta i corsi di laurea magistrale. Per le caratteristiche ritenute più “maschili”, i dati evidenziano una riduzione significativa del bias (circa l’80%) tra una matricola triennale e chi ha completato i corsi del primo anno della magistrale.

La ricerca offre conclusioni sia specifiche per l’uso dei questionari di valutazione della didattica nelle università sia di interesse generale per contrastare la discriminazione, non solo di genere.

Dal punto di vista specifico, la ricerca sconsiglia l’uso dei questionari per fare comparazioni del personale docente, ad esempio per promozioni o incentivi economici. La comparazione è attendibile solo in assenza di distorsioni cognitive, riscontrate nel campione solo tra studenti di laurea magistrale per le soft skills e, per le hard skills, dopo un’adeguata esposizione a corsi tenuti da docenti donne durante il percorso triennale. L’impossibilità di creare un ranking inclusivo rende i questionari inadatti a questo scopo.

In termini generali, lo studio dimostra che ridurre la discriminazione è possibile sia attraverso una maggiore esposizione a figure femminili in ruoli tradizionalmente maschili – favorendo politiche di quote di genere –, che migliorando la competenza di chi effettua le valutazioni. Questa seconda strategia implica che chiunque esprima giudizi (commissioni, elettori, elettrici, utenti) debba possedere una competenza sufficiente per evitare i pregiudizi, spesso inconsci, che alterano le valutazioni.

In definitiva, lo studio mostra come il nostro cervello, modellato dall’evoluzione per categorizzare, possa generare percezioni errate. Tuttavia, esiste una cura efficace contro gli errori sistematici delle categorizzazioni e contro la discriminazione: la conoscenza. Questa “medicina” va somministrata nelle scuole, in famiglia e attraverso i media, ma può richiedere un intervento istituzionale. Il medico è lo stato e i luoghi di cura sono le scuole, le università, i partiti politici e il mondo del lavoro. Se tutti e tutte hanno diritto alle proprie opinioni, quando queste influenzano i diritti altrui è fondamentale che chi giudica conosca ciò che valuta. In caso contrario, pregiudizi e stereotipi rischiano di prevalere sul merito e le pari opportunità.

Riferimenti

P. Coccorese, R. Dell’Anno, M. Restaino, Seeing Beyond the Stereotypes: Gender Bias in Tertiary Student Evaluations of Teachers. Lavoro presentato alla 65° Riunione scientifica annuale (RSA) della SIE – Società italiana di economia. Università di Urbino “Carlo Bo”(26 ottobre 2024), 2024.