Le lavoratrici straniere guidano la ripresa dell'occupazione femminile. Nonostante la crisi, la domanda per l'assistenza agli anziani e ai bambini cresce, anche per effetto della parallela riduzione della cura pubblica. Ma le famiglie fanno sempre più fatica a sostenere tutto il costo, che incide quasi del 30% sulle entrate familiari. E ci sono segnali di un aumento del lavoro in nero

Come paghiamo la badante?

Strategie familiari di sopravvivenza

Nonostante la crisi e le difficoltà, le famiglie non riescono a fare a meno delle badanti. In Italia il settore di cura e assistenza agli anziani continua a tenere un andamento anticiclico, cioè contrario all'andamento generale dell'economia, e paradossalmente parte delle lavoratrici straniere in questo momento gode dei benefici della segregazione tipica del settore. Tra il 2011 e il 2012, a fronte di una diminuzione dell’occupazione generale del 0.3%, l’Istat ha rilevato una ripresa dell’occupazione femminile, in parte dovuta all’aumento delle lavoratrici straniere (+7,9%), concentrate principalmente in lavori non qualificati presso le famiglie (Istat, 2013).

Ma questa timida ripresa deve fare i conti con una delle più forti contrazioni di consumi e reddito disponibile che le famiglie subiscono dagli anni Novanta [1]. Nonostante siano strette tra tagli ai servizi, aumento dei costi e l’impellenza dei bisogni, le famiglie continuano ad attingere dal settore delle lavoratrici straniere. E la crisi economica, insinuandosi in un sistema di welfare molto debole, rischia di ingessare ancora di più le reti informali. Cerchiamo allora di ricostruire gli scenari alla base di questa “tenuta” soffermandoci solo su due aspetti: la riduzione della cura formale pubblica e le strategie che le famiglie mettono in atto per soddisfare bisogni irriducibili.

Il taglio dei fondi pubblici

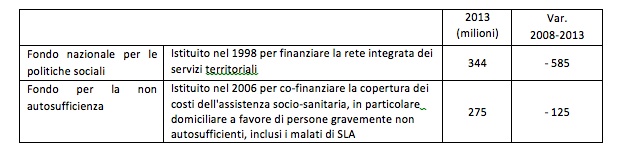

Ai vincoli fissati dall’ultimo patto di stabilità interno si devono aggiungere i forti tagli che dal 2010 interessano i fondi nazionali per gli interventi sociali. Anche se la riduzione del pubblico impiego e una generale precarizzazione delle condizioni di lavoro sono interventi che vengono da lontano, in questi anni i fondi hanno contribuito in misura decisiva al finanziamento della rete integrata dei servizi sociali territoriali. Tali fondi vengono ripartiti tra le Regioni, che a loro volta distribuiscono le risorse ai Comuni e ai Piani sociali di zona. Dal 2008 al 2012 la dotazione del Fondo sociale è scesa da 929 milioni a 344 milioni. A cui va aggiunto il tormentato Fondo per la non autosufficienza, tagliato dal governo Berlusconi e reintegrato parzialmente dal governo Monti [2]. Nella tabella che segue vengono riportati gli interventi di riduzione della spesa che hanno interessato il sistema di Long Term Care italiano nel 2013 (tabella 1).

Tab. 1 Patto di stabilità interno 2013

Fonte: Parlamento Italiano

I tagli si distribuiscono in una rete territoriale dei servizi alla persona a dir poco eterogenea. Solo per fare un esempio: nelle regioni critiche la quota di anziani che ha potuto beneficiare dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) è compresa tra 1,1 per cento della Sicilia e il 2,8 per cento della Calabria contro l’11,6 per cento dell’Emilia e il 7,7 per cento dell’Umbria. Fanno eccezione Lazio e Abruzzo, che si trovano su livelli non dissimili a quelli di Lombardia e Veneto (circa il 5 per cento) (Corte dei conti, 2012)Fonte: Parlamento Italiano

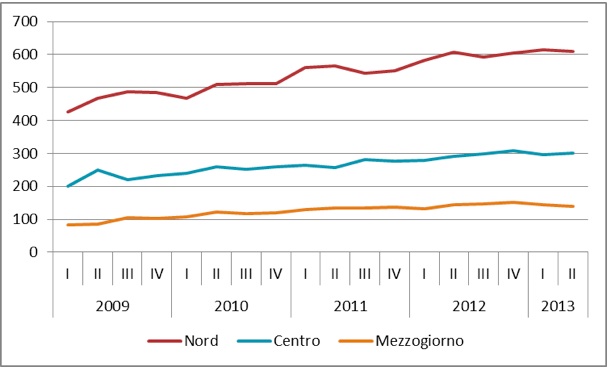

Date le grandi disparità territoriali è possibile che le politiche di contenimento alla spesa pubblica agiscano in modo diverso a seconda del contesto locale. Se il meridione sconta una povertà storica e assoluta di servizi ma una ricchezza di reti informali, nel nord la riduzione del supporto pubblico e l’aumento dei costi possono aver pesato in misura maggiore sulla domanda di servizi privati. È pertanto possibile immaginare che molte famiglie nel Nord, dovendo far fronte alla riduzione del supporto pubblico, si siano necessariamente rivolte al mercato privato, contribuendo a sostenere la crescita del settore. La relazione tra politiche di austerity e le risposte delle famiglie meriterebbe una riflessione più approfondita. Capire ad esempio se l’andamento dell’occupazione femminile straniera, a partire dall’introduzione nel 2010 della prima misura correttiva dopo la crisi del debito pubblico greco (il cosiddetto decreto "Anti–crisi”), possa essere letto anche alla luce delle politiche di contenimento della spesa pubblica. Nella figura 1 si vede come la crescita delle occupate straniere dall’inizio del 2010 abbia interessato maggiormente le regioni del nord (+182 mila), parzialmente quelle del centro (+ 99 mila) e in misura minore le regioni del meridione (+ 54 mila).

Fig.1 Occupate straniere per ripartizione territoriale

Fonte: Istat, Forze del Lavoro

I bisogni incomprimibili

A fronte di una costante riduzione del supporto pubblico, il lavoro assistenziale per l’anziano malato cronico si scarica sempre di più sulle reti informali, anche a livello economico. Per il 2012, il Censis ha stimato il numero dei collaboratori domestici in un 1 milione 655 mila individui. Nello stesso anno, quasi 2 milioni 600 mila famiglie (il 10,4% del totale) si sono rivolte al mercato privato di servizi alla famiglia e alla persona (Censis, 2013). Secondo l’istituto la spesa incide sul reddito familiare per il 29,5% e il 56,4% delle famiglie intervistate dichiara che non riesce più a farvi fronte (Censis, 2013). La necessità del servizio le costringe a ridurre i consumi (48,2%) o i risparmi (20,2%) o ad indebitarsi (2,8%). Come si legge nel rapporto (2013, pg. 8), “l’irrinunciabilità del servizio (ben l’84,4% dichiara di non poterne fare a meno) sta peraltro portando alcune famiglie (il 15,1%, ma al nord la percentuale arriva al 20%) a considerare l’ipotesi che un membro possa rinunciare al lavoro per “prendere il posto” del collaboratore”. Con una bassa crescita del reddito pro capite, non ci si può aspettare che le famiglie a medio reddito possano liberare sempre più risorse nel mercato privato dell’assistenza. E non è auspicabile che diminuisca il costo per famiglia (stipendi ancora più bassi per i lavoratori stranieri e ancora maggiore irregolarità).

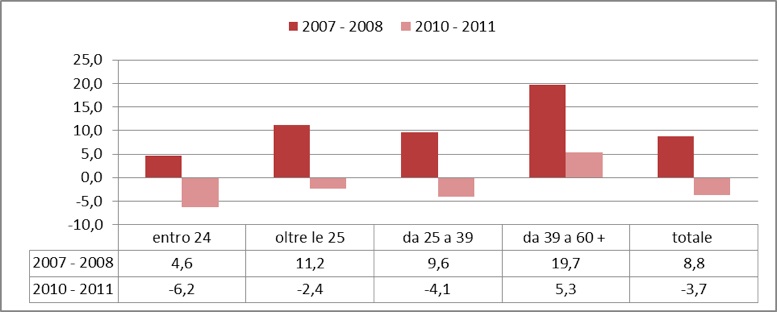

Eppure i dati sui regolari ci suggeriscono ancora qualcosa. Tra il 2009 e il 2011 l’Inps registra un leggero calo delle ore medie lavorate (3,7%)[3] (Inps, Osservatorio lavoratori domestici). La diminuzione degli iscritti che di solito segue le sanatorie forse spiega solo in parte questa dinamica negativa. I dati distinti per ore medie settimanali lavorate mostrano ad esempio un saldo positivo fra il 2010 e il 2011 solo per chi lavora fra 36 e 60 ore, ovvero chi presumibilmente lavora in coabitazione. La contrazione maggiore è registrata soprattutto fra coloro che lavorano mediamente a settimana meno di 24 ore (-6,2%) quindi le/i lavorator* ad ore. Seguono coloro che lavorano in media 8 ore al giorno ( - 4%), che spesso nascondono condizioni di coresidenzialità di fatto. La crescita delle ore per le assistenti familiari co-residenti rispecchia verosimilmente situazioni in cui il servizio di cura è indispensabile (Figura 2).

Fig. 2. Ore lavorate (medie settimanali degli/le iscritti/e Inps, variazioni percentuali)

Fonte: Inps, Osservatorio sui lavoratori domestici.

Anche se i dati sono ancora parziali, proviamo a dare delle indicazioni conclusive. L’aumento del segmento delle lavoratrici coabitanti (39 – 60+) potrebbe confermarci l’ipotesi di partenza, ossia l’opzione della convivenza sembra testimoniare più di ogni altra situazione una sorta di effetto “crowding out” (sostituzione) dei servizi di assistenza domiciliare da parte delle assistenti familiari (straniere). La caduta complessiva delle ore lavorate invece può suggerire un aumento del lavoro non dichiarato.

Il lavoro nero, peggiori condizioni di lavoro e paga, lo sfruttamento, i sacrifici e la solitudine generalizzata costituiscono il triste sfondo che circonda le scelte abitualmente praticate da famiglie e lavoratrici. “Non saranno le colf a risollevare la nostra economia”, tuttavia ci si può aspettare che la domanda continui a crescere, soprattutto tra gli ultra ottantenni, il cui numero aumenterà sensibilmente.

I servizi alla persona hanno dimostrato una potente capacità di creare lavoro e una buona tenuta congiunturale, ma anche di essere un terreno scivoloso. Un futuro ingannevole si prospetta per le famiglie e le lavoratrici (le donne in generale), se pensiamo di lasciar crescere il settore di assistenza alla persona lungo la desertificazione del sistema di welfare.

[1] A fronte della caduta del reddito disponibile nel 2012, le famiglie hanno ridotto del 4,3 per cento le quantità di beni e servizi acquistati Nello stesso anno in presenza di una flessione del Pil del 2,4 %, il potere d’acquisto delle famiglie è diminuito del 4,8 % (Istat, 2013)..

[2] Questo senza considerare i tagli che hanno interessato la sanità pubblica. Nel rapporto di Cittadinanza Attiva sulla cronicità, si legge che le voci di spesa regionale sanitaria in diminuzione tra il 2010 e il 2011, sono state due: il personale (-1,4%) e l’assistenza farmaceutica convenzionata (-9%). Nel rapporto si segnala come parallelamente alle riduzioni della spesa pubblica sia andata invece crescendo la misura dei ticket e in generale della spesa privata per l’acquisto dei farmaci (Cittadinanza Attiva, 2012).

[3] A fronte di una crescita in un periodo pre – sanatoria del 19,7%