Gli spagnoli si dedicano più degli italiani a casa e famiglia, ma per lo più durante la paternità. Le italiane fanno molto più degli uomini, e in generale gli adulti producono "servizi domestici", mentre i giovani ne consumano. Il lavoro domestico non produce reddito e non viene conteggiato nel Pil, ma in alcuni paesi è ancora una componente fondamentale della distribuzione di risorse e benessere tra le generazioni. Per questo è importante sapere, e riconoscere, chi fa di più

Il peso del welfare familiare

in Spagna e in Italia

Ad oggi, il prodotto interno lordo rappresenta la principale fonte di misurazione del benessere sia a livello micro che macroeconomico. Questo indicatore è una somma di tutti i redditi da lavoro e da capitale prodotti in un’economia in un dato anno. Varie dimensioni importanti nella valutazione del benessere vengono escluse dal Pil, tra queste il tempo dedicato al lavoro domestico e alle attivita di cura non retribuite. Un’ampia quantità di risorse e servizi viene prodotta all’interno della famiglia, senza fare ricorso al mercato, per soddisfare le esigenze dei suoi membri. La produzione domestica, seppur meno rilevante rispetto al passato, rappresenta ancora una componente fondamentale della distribuzione di risorse e di benessere tra generazioni. L’esclusione del lavoro domestico non retribuito dai sistemi di contabilità nazionale comporta l’assenza di visibilità del contributo economico proveniente dalle famiglie, e in particolare dalle donne. Questo fenomeno ha conseguenze politiche e sociali rilevanti, influendo sulla perpetuazione delle diseguaglianze di genere. E “se sei invisibile nell’economia di una nazione, sei invisibile anche nella distribuzione dei suoi benefits”, per dirla con le parole di Marilyn Waring (Waring, 1999).

Molte delle classificazioni dei sistemi di welfare, sorte a partire dal lavoro seminale di Titmuss (1958) e sviluppate durante gli anni 90 del secolo scorso, hanno teso a definire modelli ideali di welfare a partire dagli equilibri tra mercato, famiglia e stato. In questa letterattura i sistemi di welfare italiano e spagnoli sono stati definiti "familistici". Seppure non si è arrivati a una definizione teorica comune delle caratteristiche dei sistemi di welfare "familistici", è possibile affermare che in essi la famiglia supplisca ad un insufficiente intervento pubblico nella garanzia di welfare. Lo scarso intervento pubblico è particolarmente evidente nell'inadeguato supporto alle attivitá di cura dei minori e degli anziani, che vengono soddisfatte all'interno del nucleo familiare. In questa prospettiva, la valutazione del valore economico del tempo domestico non retribuito, realizzabile grazie alla crescente disponibilità di indagini standaridizzate e comparabili a livello europeo, apre un nuovo interessante campo di analisi.

Dati e metodi

Abbiamo affrontato la questione in uno specifico studio, basato sui microdati provenienti dall'indagine uso tempo del 2008-09 per Italia e quella corrispondente all'anno 2009-10 per la Spagna. In primo luogo, sono state selezionate dall’indagine le attivitá domestiche con una rilevanza economica. A tal fine è stato utilizzato il “criterio della terza persona” (Reid,1934), secondo cui un’attività è economicamente rilevante qualora sia possibile identificarne un valore corrispettivo nel mercato. Ad esempio: è possibile pagare qualcuno per lavare i piatti ma non per dormire al nostro posto. Successivamente si è proceduto alla stima delle medie del tempo dedicato (prodotto) e usufruito (consumato) per genere ed età in entrambi i paesi. Alla media oraria per età si è imputato un valore monetario derivato dal salario minimo per ogni attività considerata in entrambi i paesi (metodo del rimpiazzo specialistico).

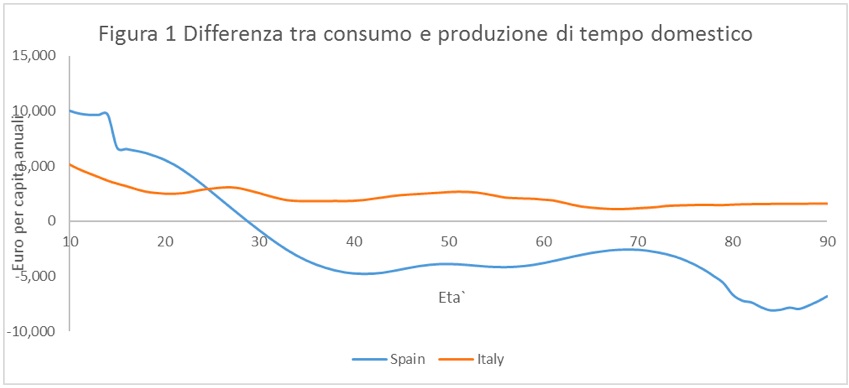

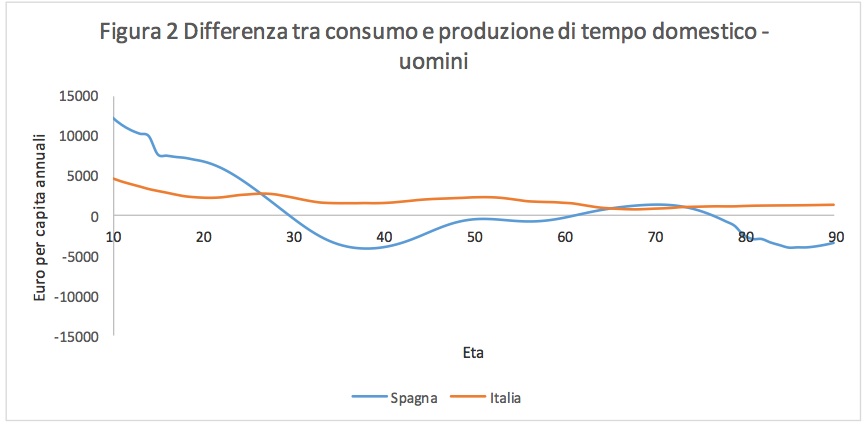

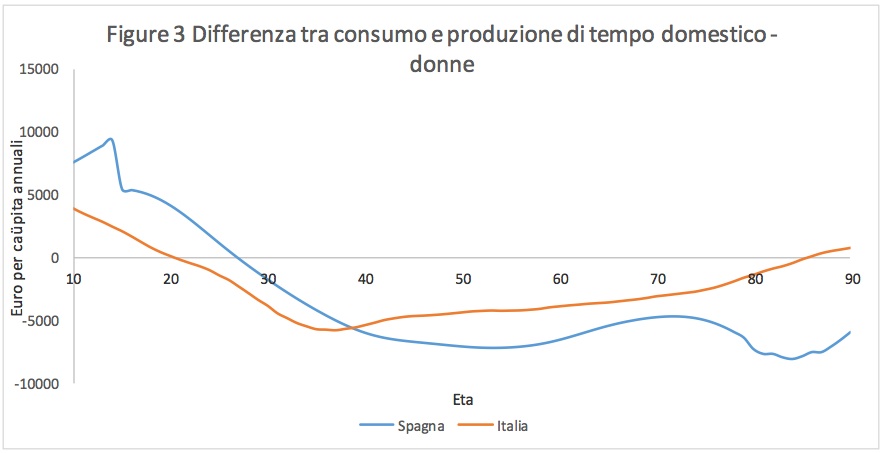

I grafici 1, 2 e 3 mostrano la differenza tra il tempo mediamente consumato e prodotto ad ogni età per le attività domestiche e di cura, rispettivamente per l’intera popolazione, uomini e donne. Un valore positivo di tale differenza indica l’esistenza di un deficit di tempo: il consumo eccede la produzione e, dunque, le persone hanno bisogno di trasferimenti di tempo da parte di altri membri del nucleo familiare per soddisfare i propri bisogni. Viceversa, un valore negativo indica un surplus: il tempo viene prodotto in eccesso per essere trasferito ad altri membri della famiglia.

Le analisi condotte mostrano due principali risultati per entrambi i paesi. Il primo riguarda la direzione discendente, dagli adulti e dagli anziani verso i giovani, dei trasferimenti intergenerazionali non monetari all’interno della famiglia (figura 1). Il secondo concerne l’esistenza di un contributo delle donne nella produzione domestica significativamente più rilevante rispetto a quello degli uomini (figura 2 e 3). Tuttavia, i due paesi evidenziano l’esistenza di un’importante differenza: mentre gli uomini italiani consumano più tempo di quello che producono durante l’intero ciclo di vita, quelli spagnoli registrano un moderato surplus a partire dai 30 fino ai 60 anni circa. Seppur in minor misura rispetto alle donne, durante le età centrali, gli uomini spagnoli, a differenza di quelli italiani, contribuiscono attivamente alla vita domestica. Tra i 30 ed i 47 anni, gli spagnoli sono in grado di soddisfare autonomamente almeno parte dei loro bisogni domestici e di trasferire del tempo ad altri membri della famiglia. I profili per le donne mostrano maggiori similitudini sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo ma è comunque possibile notare alcune differenze. Il deficit di tempo ha inizio a un’età precedente per le donne italiane (20 anni) rispetto alle spagnole (28 anni); inoltre il surplus delle prime è maggiore durante le età giovani mentre quello delle seconde durante le età adulte ed anziane. È interessante notare come ad un maggiore coinvolgimento degli uomini spagnoli nella cura della casa e della famiglia, non corrisponda un minor apporto alle attivitá domestiche da parte delle donne. Una possibile spiegazione potrebbe riguardare la maggiore quantità di tempo dedicata dagli spagnoli alla cura della propria casa e famiglia.

Conclusioni

In Italia e Spagna il lavoro domestico è disegualmente distribuito all’interno della famiglia ed è principalmente realizzato dalle donne. Inoltre, i risultati lasciano intravedere come gli anziani trasferiscano risorse importanti sotto forma di tempo alle coorti più giovani. D’altra parte vi sono importanti differenze tra i due paesi: in Italia, le donne si fanno carico durante tutto l’arco di vita delle attività domestiche e di cura, mentre in Spagna gli uomini hanno un ruolo più attivo durante la paternità. L’analisi mostra l’importanza dell’inclusione del tempo nella considerazione degli equilibri generati dai nostri sistemi di welfare e nel visibilizzare il ruolo chiave delle donne in questo processo. Una delle limitazioni del nostro lavoro è l’attribuzione di un valore monetario a determinate attività che di per sè non sono valutabili, nè per chi dedica il proprio tempo, nè per chi lo riceve. Basti pensare per esempio all’attività di cura di un genitore nei confronti dei propri figli ed alle difficoltà che sorgono al momento di attribuirgli un valore di mercato, ammettendo che ciò sia possibile. Sebbene siamo coscienti di questa limitazione, questo contributo ha l’unica pretesa di rendere visibile dimensioni generalmente escluse dai sistemi di misurazione.

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati ISTAT (2008) e INE (2009)

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati ISTAT (2008) e INE (2009)

Fonte: Elaborazione propria a partire dai dati ISTAT (2008) e INE (2009)

Breve bibliografia

Titmuss, R. M. (1958) Essays on the Welfare State, New Haven: Yale University Press.

Reid, M. (1934), Economics of Household Production, New York: John Wiley.

Folbre, N. (2004), Who pays for the kids?: gender and the structures of constraint, New York: Routledge.