Di quali politiche ha bisogno l'Italia di oggi per contrastare il calo della natalità e favorire la genitorialità, e quali sono gli scenari che ci attendono? Prospettive femministe possibili, a partire dall'analisi critica della letteratura economica

Inverno

demografico

Dopo la pausa estiva, il governo italiano ha presentato alcune anticipazioni sulle misure che potrebbero essere inserite nella prossima Legge di bilancio. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha lanciato una prima proposta contro il calo demografico, che prevede una rimodulazione di detrazioni e tassazione (per un ammontare di circa 5/6 miliardi), per favorire le famiglie con figli. La proposta è stata prontamente criticata, perché avrebbe avuto come criterio solo il numero di figli, e non il reddito disponibile.

A questa è seguita una seconda proposta – che registra consensi anche tra le opposizioni –, di rafforzamento dell’Assegno unico per i genitori con figli. Tra gli obiettivi esplicitati dal ministro dell’Economia c’è quello di aiutare, nel periodo corrente, le famiglie con figli, ma anche quello, su un orizzonte temporale molto più lungo, di favorire la natalità per garantire la sostenibilità del sistema economico, a partire dal sistema pensionistico.

Non si vuole qui entrare nel merito delle proposte recentemente avanzate dal governo per contrastare il lungo inverno demografico che caratterizza da tempo l’Italia, quanto, piuttosto, avviare un dibattito su ciò che sarebbe necessario fare per una ripresa duratura della natalità, utilizzando al meglio le scarse risorse disponibili.

È la questione attorno a cui Francesca Bettio, economista femminista nel comitato editoriale di inGenere, si è recentemente interrogata in uno stimolante contributo pubblicato su Bancaria (consultabile nella sua versione integrale come allegato in fondo al testo), reso accessibile per inGenere dal suo Direttore, Nicola Forti, al quale va la gratitudine di tutta la redazione.

Nel suo articolo dal titolo L’inverno demografico e le politiche per la famiglia. Quali misure per l’Italia e con quali prospettive?, Bettio affronta la questione partendo da una rassegna critica della letteratura sulle politiche adottate nei paesi avanzati per favorire una ripresa delle nascite. La rassegna è volutamente circoscritta alla letteratura economica che sviluppa un’analisi empirica dei nessi causali tra misura implementata e risultati, al fine di individuare prescrizioni di policy utili per l’Italia, in grado di invertire il trend negativo di lungo periodo.

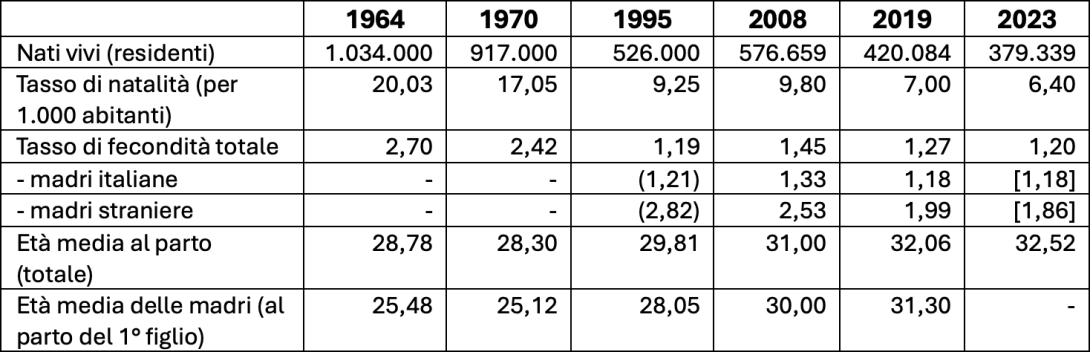

La natalità negli anni

Vale la pena ricordare che nel 2023, con appena 379.000 nascite, si è registrato un altro minimo storico per il nostro paese. La denatalità in Italia non ha conosciuto soste dal 2008 – ultimo anno nel quale si è registrato un aumento delle nascite, pari a 577.000 –, interessando indistintamente i bambini e le bambine di cittadinanza italiana e straniera. Nell’arco temporale di vent’anni, tra il 2002 e il 2022, il tasso di fecondità totale (Tft) delle madri straniere si è contratto, passando da 2,82 a 1,86, e riducendo così di molto il divario con le madri italiane, come si vede nella Tabella 1.

Tabella 1. Andamento dei principali indicatori demografici per l’Italia nel lungo periodo

Questo suggerisce che i fattori sottostanti al calo della fecondità in Italia sono gli stessi. Detto in altro modo, i fattori che determinano una riduzione delle nascite tra le italiane operano in modo simile tra le straniere (con uno scarto temporale).

Gli indicatori demografici per l’anno 2023, pubblicati di recente dall’Istat, hanno confermato le aspettative di chi studia da lungo tempo l’inverno demografico che caratterizza l’Italia. La Tabella 1 presenta una sintesi dell’andamento dei principali indicatori demografici per l’Italia nel lungo periodo. Gli anni sono selezionati in quanto punti di svolta importanti:

il 1964 contraddistingue l’apice del baby boom, con oltre un milione di nascite, a cui corrisponde un elevato Tft, pari a 2,7 figli per donna in età fertile (di molto superiore a 2,1, valore che assicura una popolazione costante);

1970: esaurito il baby boom, si inizia a osservare una progressiva contrazione della fecondità;

il 1995 contrassegna il minimo storico del Tft, con solo 1,19 figli per donna;

il 2008 registra il valore più alto del Tft (con 1,45 figli per donna), dopo il minimo storico;

2019 e 2023: nell’intervallo temporale a cavallo del periodo pandemico si registra un ulteriore calo, che riporta il tasso di fecondità prossimo al livello del 1995 (con 1,20 figli per donna).

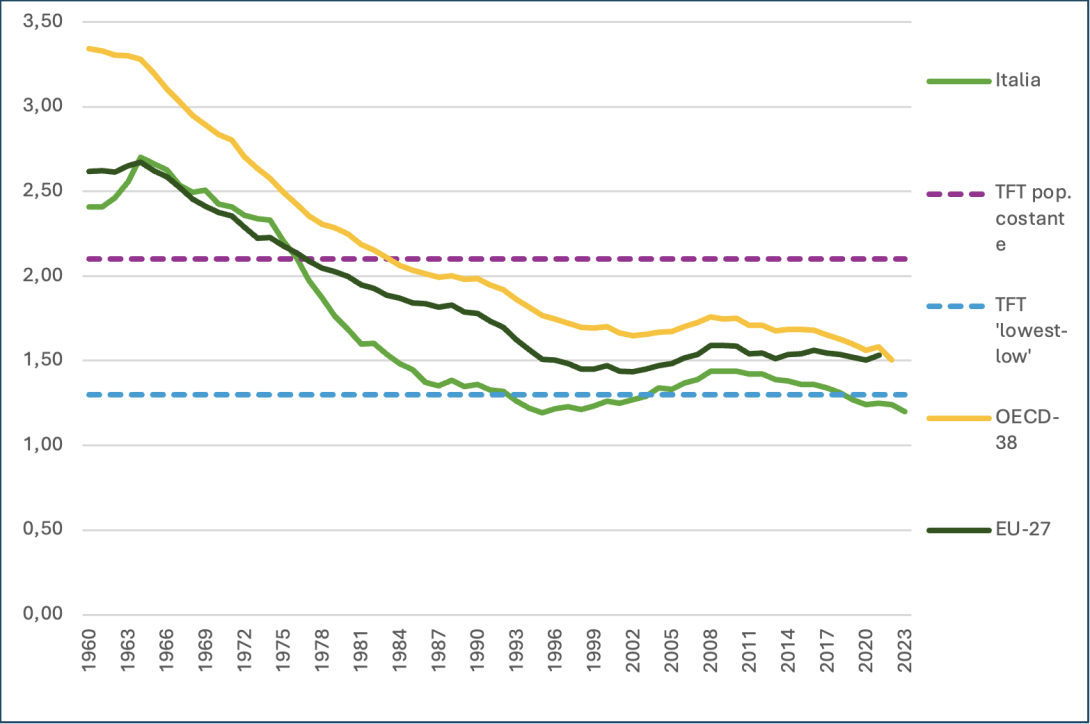

I tassi di fecondità totale in Italia sono stati inferiori alla media Ocse e alla media Ue-27 dalla metà degli anni ’70. Ed è dalla metà degli anni ’80 che il Tft per l’Italia ha registrato valori prossimi a quello che i demografi chiamano lowest-low fertility (meno di 1,3 figli per donne), quindi molto al di sotto del valore richiesto per avere una popolazione costante (pari a 2,1), come si evince dalla Figura 1.

Figura 1. Andamento della fecondità (Tft) in Italia, nell’UE-27 e nell’Ocse, 1960-2023

Il consistente calo delle nascite in Italia degli anni più recenti ha radici profonde, ed è dovuto alle scelte di genitorialità (meno figli e sempre più tardi) da parte delle coppie italiane di oggi e di quelle di ieri. Un prolungato periodo di tempo con un Tft molto basso (attorno a 1,3) ha progressivamente assottigliato la platea dei potenziali genitori e innalzato la loro età, rendendo più difficile una ripresa delle nascite. Inoltre, negli ultimi anni si è ridotto anche il contributo alle nascite da parte delle persone con cittadinanza straniera, che aveva prodotto una ripresa della natalità culminata attorno al 2008.

Quali misure per quali prospettive

Nel suo articolo, Bettio ha organizzato la rassegna della letteratura economica chiedendosi su quali misure conviene puntare per l’Italia e con quali prospettive, focalizzando l’attenzione sui contributi che si propongono di identificare un ‘nesso causale’ (non una semplice correlazione) tra una certa politica e il relativo risultato. L’obiettivo ultimo è quello di individuare una strategia efficace per l’Italia, per favorire una ripresa della fecondità e, più in generale, della genitorialità.

Come si è detto, il basso tasso di fecondità osservato in Italia è legato al fatto che le donne diventano madri a un’età sempre più elevata, e un numero crescente non ne ha affatto. La mancanza di figli è aumentata in tutti i paesi avanzati, ma con differenze fra paesi in termini di tempi e portata. In Italia, l’assenza di figli (misurata al termine dell’età riproduttiva) è raddoppiata dall'11% per le donne nate nel 1951 al 22% per le donne nate nel 1978 (Oecd 2024, Fig. 1.3).[1]

Sono molti i fattori che possono influenzare le scelte in materia di fecondità, tra cui il sistema dei servizi per l’infanzia, i congedi (di maternità/ paternità /parentali), il sostegno finanziario alle famiglie con figli (attraverso contributi e/o agevolazioni fiscali), l’occupazione sia maschile che femminile, la disoccupazione, e i costi abitativi. Inoltre, il desiderio di realizzare le proprie aspirazioni nella vita (non solo nel lavoro) può contribuire a un rinvio della genitorialità o a scelte di non-genitorialità. Giocano poi un ruolo importante anche altri fattori come l’incertezza rispetto al futuro, le norme sociali e i problemi di infertilità.

Il campo di indagine delle politiche considerate nella rassegna di Bettio è volutamente circoscritto alle misure che si propongono direttamente di produrre degli effetti positivi sulle nascite, che includono:

i servizi all’infanzia;

i congedi (di maternità, paternità e parentali);

i trasferimenti monetari alle famiglie con figli;

le politiche abitative;

il sostegno economico alla procreazione medicalmente assistita (Pma).

Non sono considerate altre politiche che si prefiggono obiettivi differenti, anche se potrebbero incidere sulle dinamiche demografiche. È questo il caso delle politiche del lavoro disegnate dal legislatore con l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato del lavoro (ad esempio, intervenendo sulle tipologie dei contratti atipici, sui licenziamenti, ecc.), ma che indirettamente influenzano le scelte di vita delle persone in età fertile (uscita dalla famiglia di origine, acquisto di una casa, formazione di una famiglia), e pertanto anche la fecondità.

Come favorire la ripresa delle nascite

Per favorire una ripresa delle nascite non esiste una ricetta semplice, applicabile al caso dell’Italia e di sicuro impatto positivo. Piuttosto, dall’attenta analisi della letteratura Bettio individua tre indicazioni, due di metodo e una terza sulle priorità delle diverse misure in base alla loro efficacia. In breve, per promuovere una ripresa della fecondità in Italia è necessario:

individuare un pacchetto di misure, coerenti tra loro e potenzialmente sinergiche; questo implica che un intervento per potenziare una singola misura sia destinato a non produrre effetti tangibili sulle scelte di fecondità. Questa indicazione di metodo è importante, e al tempo stesso problematica, data la scarsità strutturale di risorse pubbliche. E questa problematicità (legata alla possibilità di reperire ‘nelle pieghe del bilancio’ le risorse necessarie) è rafforzata dalla seconda indicazione di metodo.

Il pacchetto di misure deve rispettare il criterio di massa critica, allo scopo di produrre cambiamenti percepibili dai potenziali genitori, e in grado di sostenersi autonomamente nel tempo. Ciò deve valere per tutte le singole misure incluse in un ipotetico pacchetto finalizzato a favorire le nascite. Piccoli incrementi graduali nel tempo di una data misura possono non sortire gli effetti attesi se il cambiamento non è percepito come significativo e duraturo. A sostegno di questa interpretazione è riportato il contrasto tra l’esperienza positiva della Germania – caratterizzata da una consistente riduzione delle coppie senza figli in seguito a un forte incremento dei servizi per l’infanzia fra il 2006 e il 2012 – e quella insoddisfacente dell’Italia, con uno scarso impatto sulla natalità del lento e progressivo aumento dei servizi all’infanzia.

Infine, deve essere data priorità alle misure che risultano essere più efficaci. L’ordinamento di Bettio per l’Italia è chiaro: ampliare l’offerta di servizi all’infanzia; aumentare la generosità dei congedi parentali; introdurre la copertura delle spese per la riproduzione medicalmente assistita; infine includere politiche abitative mirate.

Vale la pena notare che i trasferimenti monetari (di vario tipo) alle famiglie con figli non sono inclusi tra le misure ‘efficaci’ per favorire una ripresa delle nascite. Questo non implica, ovviamente, la loro inutilità; piuttosto, è da intendersi che il loro vero obiettivo non è la bassa natalità, ma l’alto tasso di povertà tra le famiglie con minori, problema purtroppo acuto nel nostro paese.

Alcune considerazioni finali

L’inclusione della procreazione medicalmente assistita (Pma) tra le politiche familiari (attraverso un sostegno economico) è una novità per l’Italia. Un fatto sorprendente, se si considera che il nostro paese si contraddistingue non solo per il perdurare nel tempo di basso tasso di fecondità (Figura 1) ma anche per la più elevata età media delle madri al parto (Tabella 1) tra i paesi dell’Ue.

Per le donne l’età fertile risulta massima tra i 20 e i 30 anni, per poi subire un calo significativo, sebbene graduale. Tra le non madri (per le donne fino a 49 anni) un numero significativo non riesce ad avere un figlio per problemi risolvibili con la Pma. Di queste, molte rinunciano per l’elevato costo della Pma (indicativamente, tra i 2.000 e i 6.000 euro), con ripercussioni negative sulle coppie, per la mancata realizzazione delle loro aspirazioni di genitorialità, e sul paese, per il più basso numero di nascite, sebbene contenuto.

Nel ripensare le politiche familiari per contrastare il calo delle nascite in Italia, Bettio nelle conclusioni allarga la discussione puntando l’attenzione alle ‘nuove forme di famiglia’. È utile ricordare che, secondo i più recenti dati Istat, l’insieme di coppie non coniugate, famiglie ricostituite, persone single non vedove e mono-genitori non vedovi rappresentano circa il 40% del totale dei nuclei, mentre agli inizi del millennio queste famiglie erano circa il 22%.

I mutamenti in atto, ormai molto pronunciati, sollecitano una revisione delle politiche familiari a partire dall’istituto delle adozioni internazionali. Si ricorda che tra i requisiti richiesti alle coppie per fare domanda c'è quello di essere sposate, limitando di molto la platea dei potenziali genitori adottivi.

Note

[1] In Italia, l’età media delle madri al parto è andata progressivamente aumentando fino a 32,4 anni (nel 2022), un anno e mezzo sopra la media UE-27 (Oecd 2024, Fig. 1.5).

[2] Gli studi considerati sono numerosi e di grande interesse, anche per alcuni risultati inattesi. Tuttavia, differiscono tra loro per l’eterogeneità delle stime, il periodo storico considerato, il contesto socio-istituzionale del paese analizzato, e i dettagli delle misure implementate. Presentare qui una sintesi sarebbe non solo riduttivo, ma difficile e un po’ semplicistico. Per queste ragioni le persone interessate sono caldamente invitate alla lettura integrale dell’articolo.

Riferimenti

Bettio Francesca, L'inverno demografico e le politiche per la famiglia. Quali misure per l'Italia e con quali prospettive? Bancaria, n.6/2024, Associazione Bancaria Italiana

Istat, Indicatori demografici. Anno 2023, Statistiche report, 29 marzo 2024.

Oecd, Society at a Glance, Country notes, Italia, 20 giugno 2024.