Il lavoro femminile è cambiato. E i redditi delle donne fanno sempre più da argine all'impoverimento. La crisi si somma a problemi strutturali, e rende più urgente intervenire non a difesa di una generica famiglia, ma per una nuova organizzazione del lavoro e una nuova offerta di servizi

Come sempre in tempi di elezioni, c’è una gara tra i partiti a presentarsi come protettori della famiglia. Ma sarebbe più interessante per gli elettori se invece di nascondersi dietro immagini rassicuranti di bambini e armonia famigliare - peggio che nella pubblicità di una nota pasta nazionale – tutti i candidati si esponessero, dichiarando quale modello di famiglia hanno in mente di proteggere e da chi. Parliamo della famiglia tradizionale con l’uomo impegnato a guadagnarsi il pane e la donna a casa ad occuparsi di tutto e di tutti? O parliamo di una famiglia dove lavoro per il mercato e lavoro di cura sono condivisi? Molti indizi lasciano sospettare che il modello prevalente che si vuole richiamare alla mente degli elettori sia il primo. E’ bene allora riflettere sul fatto che oggi – marzo 2010 - questo non è più né un modello sostenibile né un modello desiderabile.

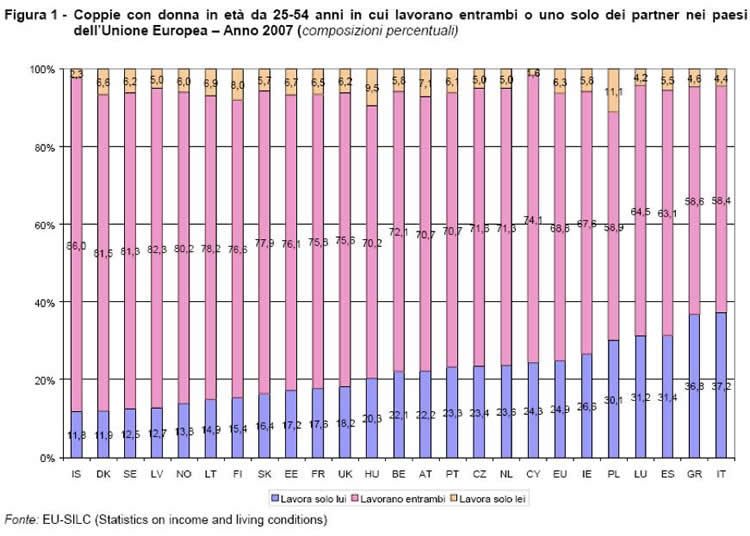

Bisogno di indipendenza economica e di auto-realizzazione sociale - testimoniati dall’attuale impegno delle ragazze nell’istruzione - sono alla base del notevole aumento dell’occupazione femminile, che si è verificato in tutti i paesi sviluppati nell’ultimo decennio. I vantaggi di questa crescente partecipazione femminile per l’efficienza dell’economia nel suo complesso sono stati più volte analizzati (1). Va poi ricordato che, a fronte di benessere e bisogni crescenti, ma anche di aumentata disuguaglianza dei redditi, un reddito solo per famiglia non è più sufficiente a garantire quello che oggi è considerato un accettabile tenore di vita. Un recente studio per gli Usa (2) mostra come nelle famiglie a basso reddito il 60% delle madri siano casalinghe (e la quota è in aumento rispetto alla fine degli anni settanta), contro solo il 20% nelle classi di reddito più elevato. La stessa associazione fra famiglie monoreddito e basso reddito famigliare è rilevabile in Italia, dove per presenza di famiglie bi-reddito occupiamo il solito ultimo posto nei confronti europei (si veda Figura 1) .

In Italia, per le coppie con una donna tra i 25 e i 54 anni, lavorano entrambi i partner solo nel 61 per cento dei casi, contro una media europea del 67 per cento e valori oltre il 76 per cento per i paesi nordici. Nella classe di reddito più bassa (primo quintile della distribuzione), solo nel 20% dei casi entrambi i partner lavorano, contro l’88% nelle famiglie a più alto reddito (si veda Tabella 1).

Tabella 1 - Coppie con donna in età da 25-54 anni in cui lavorano entrambi o uno solo dei partner in Italia, distinte per quintili di reddito – Anno 2008 (composizioni percentuali)

Se guardiamo ai tassi di occupazione femminile per ripartizioni geografiche, è facile capire perché al Sud, dove poco più del 40% delle coppie può contare sul reddito di entrambi i partner, sia concentrata la più alta percentuale di famiglie povere, così come si può comprendere l’origine del relativo benessere, fino a prima della crisi, di regioni come il Veneto e l’Emilia, che presentano la percentuale più elevata di famiglie a due redditi (oltre il 70% delle coppie).

Il contributo femminile al reddito famigliare diventa pertanto un elemento essenziale per il benessere relativo della famiglia e, nella crisi, costituisce un indispensabile ammortizzatore, anche se solo parziale, contro la perdita di reddito famigliare in caso di disoccupazione maschile. In questi casi appare ancora più evidente il costo non solo per le donne, ma per l’intera famiglia, del persistere di un differenziale salariale di genere, di carriere lavorative frammentate, del preponderante peso delle donne nel lavoro part-time e della loro maggior presenza in lavori meno protetti.

Politiche di breve e lungo periodo

In questo momento i problemi derivanti dalla crisi si intrecciano e si sovrappongono a problemi strutturali e di lungo periodo, che le economie avanzate si trovano ad affrontare. Da un lato la crisi pone con drammaticità l’esigenza del sostegno al reddito famigliare, e dunque richiede la revisione degli istituti di una protezione sociale, che ancora non garantisce piena parità di trattamento fra uomini e donne.

Dall’altro, la sostenibilità di lungo periodo di un’economia con famiglie bi-reddito richiede una riforma corrispondente nell’organizzazione del lavoro e una nuova offerta di servizi, siano questi privati - ma allora si deve garantirne l’accessibilità finanziaria da parte delle famiglie - o pubblici - ma allora se ne deve garantire l’offerta in quantità e qualità adeguata. Nel nostro paese, e non solo, tutto ciò viene oramai ribadito ripetutamente dagli studiosi, dall’opposizione, ma anche dal governo, creando l’illusione che un qualche consenso ci sia e che soluzioni concrete seguiranno in qualche modo. Ma è veramente così?

Prendiamo l’organizzazione del lavoro. Dovunque si vada in Europa - e perfino da noi - la necessità di ‘assicurare la conciliazione fra esigenze di vita e di lavoro’ è diventata un mantra per esperti e politici, ma se ne dimentica spesso la dimensione di genere. Di fatto, il part-time o i congedi di genitorialità sono tuttora declinati al femminile. L’orario di lavoro è più spesso flessibile per gli uomini di quanto lo sia per le donne - un dato poco conosciuto anche se ben documentato a livello europeo - ma la flessibilità di cui godono gli uomini non ha nulla a che vedere con la necessità di “conciliare”; quella delle donne sì.

Insistere sulle virtù di una conciliazione declinata solo al femminile non porterà l’Europa fuori da un binomio “occupazione-fecondità” non esaltante. In molti dei paesi che hanno puntato di più su congedi lunghi, part-time o entrambi – dall’Austria alla Germania, dai Paesi Bassi alla Spagna – il tasso di occupazione in unità equivalenti a tempo pieno (contando cioè due occupati a metà tempo come un occupato a tempo pieno) è inferiore alla media europea e il numero medio dei figli per donna non va oltre l’1,7 dei Paesi Bassi (dati Eurostat 2007).

In Gran Bretagna – un paese che ha investito in congedi parentali solo negli ultimi anni – l’idea è ora di estenderli, ma solo ai padri e in alternativa alla madre. La legislazione vigente prevede per la madre un congedo fino a 12 mesi - sei dei quali al 90% della retribuzione, il resto ad indennità decrescenti - mentre il congedo di paternità è pagato fino a due settimane. La proposta avanzata recentemente dal governo è che, a partire dall’aprile 2011, una madre che desideri tornare al lavoro prima di aver usufruito interamente del proprio congedo possa trasferirlo al padre, fino ad un massimo di sei mesi, condizioni economiche incluse. Non è tanto il dettaglio delle misure che conta - la Gran Bretagna non è un paese leader in tema di congedi parentali - quanto la direzione del cambiamento.

Occorre dunque giocare una doppia partita, quella di una conciliazione anche per padri e quella dei servizi alla persona: assistenza, sanità, istruzione, cultura. L’inevitabile minor tasso di crescita della produttività dei servizi rispetto al settore delle merci (il famoso “morbo dei costi” o “Baumol’s disease”), pone l’esigenza di trasferire risorse dal settore della produzione dei beni a quello dei servizi. Se si vuole evitare di produrre una forte diseguaglianza retributiva a carico di chi lavora nei servizi alla persona, il costo dei medesimi tenderà necessariamente a lievitare (relativamente al costo dei beni) per l’effetto congiunto di una minore crescita della produttività a fronte di un eguale tasso di crescita dei salari.

La nostra società si trova dunque di fronte all’esigenza di trovare una soluzione al problema di come attuare questa conversione dei consumi, e il connesso trasferimento di risorse. Ma un problema può anche nascondere un’opportunità. Una voce insospettabile – e insospettata – fra coloro che hanno visto l’opportunità dietro al problema è la Deutsche Bundesbank, la Banca Centrale Tedesca. Un suo studio analizza gli effetti fiscali dell’integrazione delle madri nel mercato del lavoro (3). Lo studio conclude che un investimento pubblico negli asili per l’infanzia che permettesse alle donne di tornare al lavoro dopo la maternità potrebbe in realtà aumentare le entrate dello Stato e dell’ente previdenziale. Bisogna cambiare le politiche di sostegno alla domanda, pensare meno alle automobili e più ai servizi alla persona.

Note

L’incremento del Pil - legato alla maggiore partecipazione femminile - è calcolato per l’Europa in Elmeskov, J. e Scarpetta, S. (2000), “New Sources of Economic Growth In Europe?“ lavoro presentato alla conferenza “The New Millennium - Time for a New Economic Paradigm?”, Oesterreichische Nationalbank Vienna.

Si veda Williams, J. C. e H. Boushey (2010), “The Three Faces of Work-Family Conflict: The Poor, the Professionals, and the Missing Middle”, American progress, January 25, 2010.

Fonte: DIW 2002 cited in Maier F. and Carl A. (2003) “The Costs of Non-Equality: German report” European Expert, Group on Gender and Employment Report to the Equal Opportunities Unit, DG Employment