In Italia le donne scelgono più spesso di studiare materie sociali e umanistiche all'università. E anche se sono di più a biologia, matematica e statistica, le informatiche e le fisiche sono ancora troppo poche. Ecco perché è importante un'inversione di rotta nelle politiche educative

Che genere

di laurea

In Italia, così come nella maggioranza dei paesi Ocse, le donne sono più numerose degli uomini nell’istruzione terziaria.

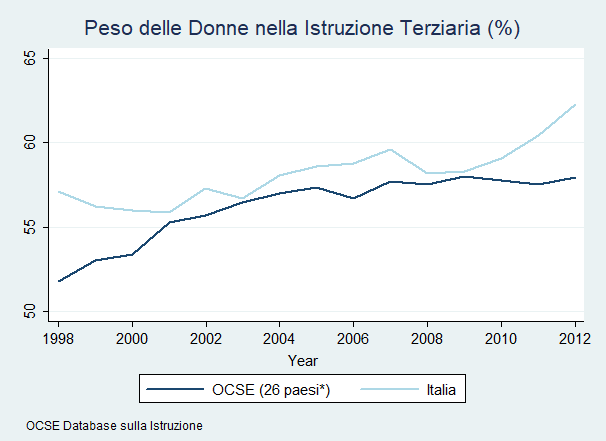

I dati sull’istruzione raccolti nel database Ocse ci forniscono un quadro dei titoli di studio conseguiti da uomini e donne in tre diversi livelli d’istruzione terziaria (studi terziari non universitari, lauree triennali, master e dottorati) e per campi di studio (classificati in 9 campi e 23 sub-campi) per il periodo 1998-2012. Secondo questi dati, il 62,3% delle persone laureate in Italia (indipendentemente dal livello e/o dai campi di studio) erano donne nel 2012: 233.476 contro 141.518 uomini. La figura 1 mostra la crescita del peso delle donne nell’istruzione terziaria, non solo in Italia.[1] Tuttavia, possiamo vedere come il peso delle donne in Italia sia più alto che negli altri paesi: in media in Italia, nell’arco di tempo considerato, il 58,2% delle persone laureate sono donne, contro il 56,2% della media Ocse.

Figura 1: Peso delle donne sulle persone laureate (1998-2012)

Purtroppo, l’ultimo anno per il quale l’Ocse fornisce dati a questo livello di dettaglio è il 2012. Tuttavia, se prendiamo i dati della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) disponibili per il periodo 2012-2016, troviamo conferma, per il 2016, che il peso delle donne nell’istruzione terziaria è pari al 58,5% (218.712 donne contro 155.063 uomini). Non possiamo fare una comparazione accurata tra questi dati perché provenienti da database diversi, ma possiamo comunque indagare come il maggior peso della componente femminile si è mantenuto negli ultimi anni. In altre parole, possiamo cercare di spiegare la cosiddetta femminilizzazione dell’istruzione terziaria, nel caso italiano in particolare, ma anche nel contesto dei paesi Ocse.

Cosa c’è dietro?

La femminilizzazione dell’istruzione terziaria nasconde due fattori sfavorevoli per le donne.

In primo luogo, anche se le donne sono la maggioranza, il loro peso scende nei livelli più alti dell’istruzione terziaria. Secondo la classificazione usata da Ocse, negli advanced research programs come master e dottorati, ‘solo’ il 54% sono donne,[2] un peso di quattro punti percentuali più basso della partecipazione generale delle donne nell'istruzione terziaria (58,5%). Questo fenomeno è conosciuto nella letteratura come segregazione verticale di genere.

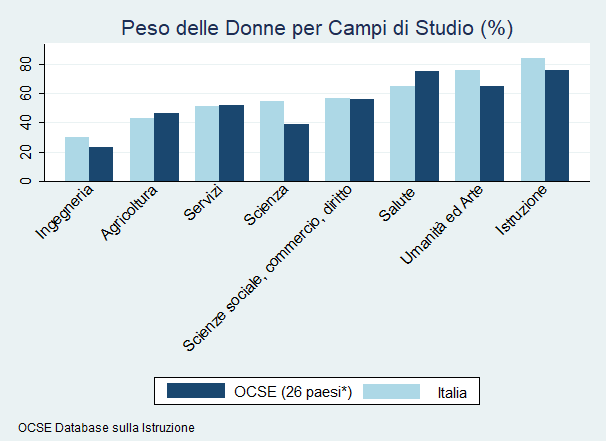

Figura 2. Peso medio delle donne sulle persone laureate in ogni campo di studio (1998-2012)

In secondo luogo, le donne sono sottorappresentate in determinati campi e sovra rappresentate in altri. Questo secondo fattore ci interessa in modo particolare. La figura 2 mostra come il peso delle donne nei campi più tecnici e scientifici sia basso: di tutte le persone laureate in ingegneria in Italia, solo il 30% sono donne (23,2% nella media Ocse). Tuttavia, le donne in Italia sono più rappresentate nel campo delle scienze (54,2%, 38,6% nella media Ocse). Nell’ambito delle scienze le donne sono soprattutto concentrate nei campi della biologia, della matematica e della statistica, mentre sono scarse nei campi dell’informatica e della fisica.

Se esaminiamo i campi chiaramente femminilizzati, le donne italiane scelgono soprattutto le scienze della formazione (83,5%), i campi umanistici e artistici (75,8%) e quelli della salute e del welfare (64,6%). Si tratta di caratteristiche comuni ad altri paesi mediterranei (Grecia e Spagna), mentre nei paesi del nord Europa, soprattutto nei paesi scandinavi, il campo più femminilizzato è quello della salute.

Questo fenomeno è conosciuto come segregazione orizzontale di genere, e si collega alla divisione essenzialista di genere.

Bisogna preoccuparsi?

Il fenomeno della segregazione orizzontale di genere nell'istruzione terziaria è una questione ampiamente dibattuta in economia e sociologia, ma anche nell’ambito della psicologia sociale. Infatti, è un tema di grande rilevanza per le politiche educative.[3]

Tra le conseguenze della segregazione orizzontale di genere, l’evidenza empirica suggerisce come sia un fattore importante per spiegare il gender wage gap e abbia una ripercussione diretta sulla composizione di genere delle attività economiche.

Riguardo alle cause della segregazione orizzontale di genere nell'istruzione terziaria, la ricerca scientifica confuta i vecchi argomenti basati su differenze di abilità cognitiva tra donne e uomini e indica invece una molteplicità di fattori socio-economici che possono influenzare tale fenomeno, quali le differenze di genere nelle aspirazioni professionali e familiari, le norme sociali e i valori culturali.[4]

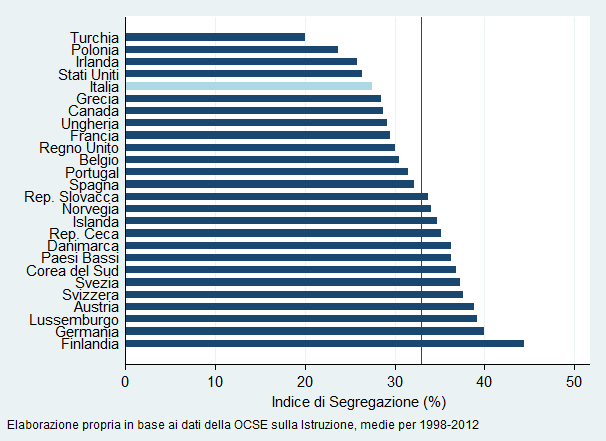

La figura 3 mostra l’indice più usato per misurare la segregazione di genere, ossia l’indice di Duncan e Duncan, sviluppato negli anni ’50 per studiare la segregazione razziale negli Stati Uniti.

Figura 3. Indice di Duncan e Duncan basato su dati Ocse relativi ai campi di studio per uomini e donne (1998-2012)

L’indice varia tra 0 e 100, dove valori più alti mostrano una segregazione maggiore. In Italia, durante il periodo 1998-2012, la media dell’indice di segregazione è intorno al 27%, un po’ più bassa della media per il resto dei 26 paesi dell’Ocse considerati (31%). Tuttavia, nel 2012, l’indice per l’Italia era pari al 23,9%, il che vuole dire che circa 56.000 donne avrebbero dovuto cambiare disciplina per raggiungere omogeneità con la distribuzione maschile sui diversi campi di studi.

Per concludere, come suggerito da Diane Elson, mentre alcune forme di disparità di genere spariscono, altre forme affiorano. La segregazione orizzontale nell’istruzione terziaria sta diventando una forma sempre più evidente di disuguaglianza tra uomini e donne. È importante mettere in atto politiche educative e lavorative che possano equilibrare la partecipazione di donne e uomini all’istruzione terziaria, e per questa via alla vita economica e sociale dei nostri paesi.

Riferimenti

Altonji, Joseph G., Ching-I. Huang, and Christopher R. Taber (2015). "Estimating the cream skimming effect of school choice", Journal of Political Economy, 123(2): 266-324.

Bobbitt-Zeher, Donna (2007). "The gender income gap and the role of education." Sociology of education, 80(1): 1-22.

Burchell, Brendan, et al. (2014). "A new method to understand occupational gender segregation in European labour markets", European Commission, DG Justice.

Buser, Thomas, Muriel Niederle, and Hessel Oosterbeek (2014). "Gender, competitiveness, and career choices", The Quarterly Journal of Economics, 129(3): 1409-1447.

Ceci, Stephen J., et al. (2014). "Women in academic science: A changing landscape". Psychological Science in the Public Interest, 15(3):75-141.

Charles, Maria, and Karen Bradley (2009). "Indulging our gendered selves? Sex segregation by field of study in 44 countries", American journal of sociology, 114(4): 924-976.

Duncan, Otis Dudley, and Beverly Duncan (1955). "A methodological analysis of segregation indexes", American sociological review, 20(2): 210-217.

Elson, Diane (2009). "Gender equality and economic growth in the World Bank World Development Report 2006", Feminist Economics, 15(3): 35-59.

Evertsson, Marie, et al. (2009). "Is gender inequality greater at lower or higher educational levels? Common patterns in the Netherlands, Sweden, and the United States", Social Politics, 16(2):210-241.

Note

[1] Il database Ocse fornisce dati per 26 paesi: Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Corea del Sud, Lussemburgo, Norvegia, Paesi bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia.

[2] Il dato italiano è comunque più alto della media Ocse (43,8%).

[3] Si veda Burchell et al. (2014).

[4] Si veda ad esempio Ceci et al. (2014) per una ricerca delle cause dietro la scelta di campi di studio.