Un primo bilancio delle azioni positive, relative ai concorsi universitari in Spagna. Dove si dimostra che basta una donna in commissione per aumentare del 14% le probabilità di successo delle candidate al ruolo di prof ordinario

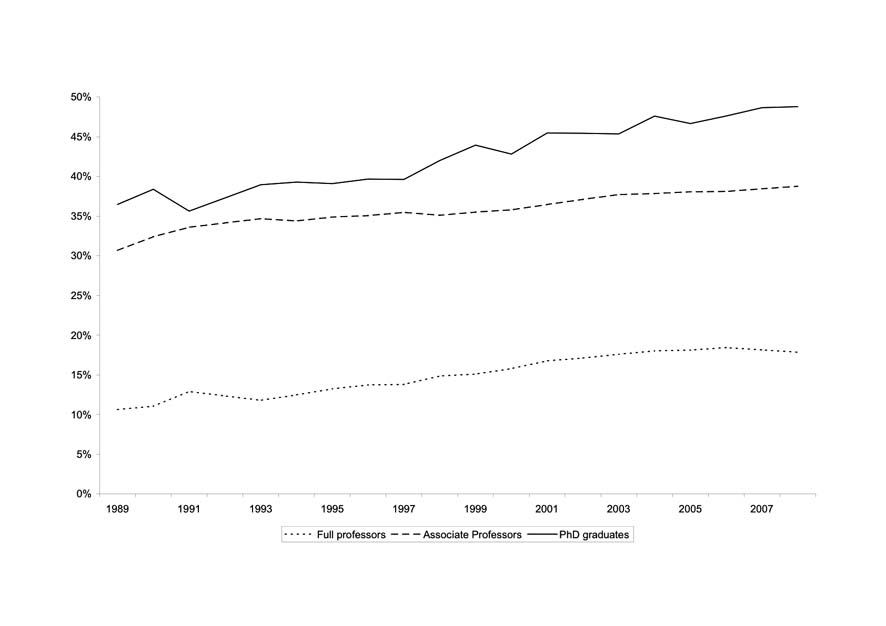

Le donne storicamente sono sempre state sottorappresentate ai vertici dell’accademia. Nel passato questa sottorappresentazione era in parte il risultato del minor numero di donne che conseguivano il dottorato. Oggi le donne costituiscono circa la metà di coloro che hanno un Ph.D, ma la loro maggior presenza ai gradini iniziali della scala accademica non si è tradotta in un aumento proporzionale della loro presenza ai vertici, soprattutto tra i professori ordinari. Per esempio, in Spagna le donne che hanno ottenuto un dottorato sono passate dal 36% al 49% negli ultimi vent’anni. Nello stesso periodo la loro percentuale è passata dal 30 al 39% tra i professori associati, ma solo dal 11 al 18% tra i professori ordinari (vedi tabella). Il quadro non è molto diverso qualitativamente negli USA e nel resto dell’Europa.[1]

Fonte: elaborazione degli autori sulla base di informazioni fornite da Instituto Nacional de Estadística, Estadística de la Enseñanza Universitaria.

Perché le donne hanno meno probabilità di diventare professori ordinari?

Una risposta potrebbe essere che le donne sono diverse dagli uomini per alcune caratteristiche che le distolgono dal progresso nella carriera accademica. Alcuni studiosi sostengono che gli impegni famigliari rendono più difficile per le donne la progressione di carriera dopo i primi anni immediatamente successivi al conseguimento del dottorato (National Research Council 2007). Un altro ostacolo può essere la mancanza di modelli da imitare nei gradini più alti della scala gerarchica. Una spiegazione alternativa potrebbe essere che le donne sono discriminate, implicitamente o esplicitamente, dalle commissioni di concorso (prevalentemente formate da uomini) che decidono le promozioni ai livelli più alti. Per impedire la discriminazione di genere, diversi paesi - tra i quali Norvegia (1988) Finlandia (1995) Svezia (1999) e Spagna (2007) - hanno introdotto una quota minima di donne nelle commissioni per il reclutamento e la promozione nelle università. In linea teorica, se i membri maschili della commissione hanno pregiudizi contro le donne mentre quelli femminili sono più imparziali, l’introduzione di quote di genere nelle commissioni per il reclutamento e la promozione dovrebbe aumentare le probabilità di successo delle candidate. Tuttavia l’evidenza empirica a sostegno dell’efficacia di queste politiche è scarsa.

Di solito è difficile imbattersi in una analisi empirica “pulita”, perché nella maggior parte dei casi non si può escludere un collegamento tra la composizione di genere delle commissioni e la qualità relativa dei candidati maschi e femmine. L’evidenza empirica disponibile (che tiene conto di questo problema tecnico chiamato “endogeneità”) fornisce risultati che contraddicono l’efficacia delle quote di genere. Broder (1993) esamina i giudizi sulle domande di finanziamento dei progetti presentate alla National Science Foundation (NSF) e trova che i valutatori donne assegnano ai progetti presentati dalle donne un punteggio inferiore a quello dei valutatori uomini. Adottando una strategia simile relativamente al problema dell’endogeneità, Abrevaya e Hamermesh (2011) esaminano le valutazioni degli articoli proposti a una delle principali riviste scientifiche di economia e non trovano prova di un’interazione tra il genere dei valutatori e quello degli autori. In un altro contesto, Bagues e Esteve-Volart (2010) analizzano il reclutamento al gradino più basso della carriera di magistrato nel sistema giudiziario spagnolo e trovano che le candidate hanno probabilità significativamente minori di essere assunte se sono assegnate (in modo casuale) a una commissione con una proporzione di donne relativamente più alta. Nello stesso spirito, Booth e Leigh (2010) hanno condotto uno studio di valutazione in diverse occupazioni a larga partecipazione femminile e non hanno trovato alcuna interazione significativa tra il genere di chi faceva domanda di assunzione e quello della persona di riferimento nell’azienda datrice di lavoro.

Questi risultati empirici suggeriscono che i decisori politici non dovrebbero dare per scontato un appoggio dei valutatori donne alle donne candidate; tuttavia nessuno di questi studi ha esaminato il caso della promozione ai vertici delle professioni. In Zinovyeva e Bagues (2010) affrontiamo questo problema esaminando i passaggi di carriera nelle università spagnole tra il 2002 e il 2006. Durante questo periodo l’assegnazione di tutte le posizioni accademiche è stata decisa attraverso un concorso nazionale. Il nostro sistema di riferimento presenta tre caratteristiche eccezionali. Innanzitutto le valutazioni hanno riguardato due tipi di posizione: professore associato e ordinario. In secondo luogo il sistema ha coinvolto un numero molto grande di candidati e di valutatori, provenienti da tutte le discipline accademiche, per un totale di circa 35.000 candidati giudicati da 7.000 valutatori. In terzo luogo i valutatori sono stati scelti per estrazione a sorte da un pool di professori sorteggiabili. Il nostro risultato è che la composizione di genere delle commissioni ha un forte effetto sulle possibilità di successo dei candidati al ruolo di professore ordinario. In termini quantitativi, in una commissione di sette membri, un componente addizionale di sesso femminile aumenta del 14% le probabilità di successo delle candidate. Quando invece la commissione deve promuovere al livello inferiore di professore associato, non abbiamo osservato nessuna interazione significativa tra il genere dei valutatori e quello dei candidati.[2]. Per realizzare la nostra indagine, abbiamo raccolto informazioni sulla produttività scientifica dei candidati desumendole dall’ISI Web of Science. Più precisamente, abbiamo raccolto il numero delle pubblicazioni e delle citazioni di ciascun candidato. Nella misura in cui questi dati catturano tutte le potenziali differenze di qualità tra i generi, la loro considerazione ci permette di stimare la fonte della discriminazione. Troviamo che, a parità di produzione scientifica, le donne che aspirano a diventare professore ordinario hanno una minore probabilità di successo dei candidati uomini quando sono giudicate solo da uomini. Se invece c’è almeno una donna tra i membri della commissione, non ci sono differenze di genere significative.

Abbiamo esplorato diverse possibili spiegazioni conformi ai nostri risultati empirici. Abbiamo trovato che un gender-bias esiste nella discipline con pochi aderenti e non in quelle che ne hanno molti. Questo risultato contraddice la spiegazione che fa appello ai problemi di informazione: tanto più vasto è un settore disciplinare e tanto minore è la probabilità che le persone che vi appartengono si conoscano prima dell’esame, e quindi le asimmetrie informative dovrebbero essere maggiori. I nostri risultati non si accordano nemmeno con la spiegazione che i candidati sono discriminati in base all’età. La nostra ricerca invece potrebbe portare alla luce un sessismo che compare quando gli atteggiamenti degli uomini verso le donne dipendono dalla posizione in gioco. Più precisamente, i valutatori uomini potrebbero provare antipatia verso le candidate quando queste aspirano alle posizioni di vertice, ma non quando sono in gioco posizioni di rango minore.

La nostra ricerca ha alcune implicazioni dirette per le scelte politiche di paesi e istituzioni che incoraggiano la presenza di una rappresentanza femminile nelle commissioni che decidono reclutamento e promozioni come nel caso della Spagna, che fin dal 2007 ha introdotto quote di genere in tutti i concorsi pubblici, comprese le università. Il rispetto delle quote impone che ciascun genere sia rappresentato nella misura di almeno il 40%. Dato che le donne ai vertici della carriera accademica sono poche, questo ha comportato che le donne devono partecipare alle commissioni più spesso degli uomini. Secondo un calcolo approssimativo, ogni donna professore ordinario farà parte di una commissione circa quattro volte più frequentemente di un professore ordinario, con conseguente riduzione del tempo disponibile per la ricerca. Alla fine le quote di genere possono portare a una diminuzione della produttività delle donne che hanno infranto il soffitto di cristallo.[3] Dal momento che, come abbiamo dimostrato, le quote possono avere un effetto positivo solo sulla promozione a professore ordinario, la nostra ricerca fornisce un forte argomento contro l’introduzione delle quote di genere nei concorsi per i livelli inferiori della carriera accademica. Inoltre, secondo i nostri risultati, la presenza di una sola donna nella commissione è sufficiente a superare il pregiudizio contro le donne.

[1]In Europa le donne costituiscono il 45% dei dottori di ricerca, il 36% dei professori associati e solo il 18% dei professori ordinari (European Commission 2009). Negli USA, escludendo le scienze umane, la percentuale di donne tra i nuovi dottori di ricerca era circa del 40%; le percentuali per i professori associati e ordinari sono rispettivamente il 34% e il 19% (National Science Foundation 2009). (Ndr: In Italia il 45,2% dei ricercatori sono donne, mentre la percentuale di donne tra professori ordinari e associati è rispettivamente del 20,1% e del 34,2%. Fonte: Cnvsu, 2011).

[2] Anzi, una maggiore presenza femminile nelle commissioni può diminuire il numero delle candidate promosse a professore associato. L’ampiezza dell’effetto è simile a quello individuato in Bagues e Esteve-Volart (2010) ma non è significativo entro i consueti livelli.

[3] Daniel Hamermesh consiglia alle giovani economiste di evitare “come la peste” le commissioni di concorso , e ritiene che chiedere alle donne di farne parte in modo sproporzionato sia “un’altra forma di sfruttamento sessuale”. (An Old Male Economist's Advice to Young Female Economists, CSWEP Newsletter, Winter 2005, p. 2).

Riferimenti bibliografici:

Abrevaya, Jason and Daniel S. Hamermesh (2011), “Charity and Favoritism in the Field: Are Female Economists Nicer (to Each Other)?” Review of Economic and Statistics, forthcoming.

Bagues, Manuel and Berta Esteve-Volart (2010), “Can Gender Parity Break the Glass Ceiling? Evidence from a Repeated Randomized Experiment,” Review of Economic Studies, Vol. 77(4), pp. 1301-28.

Booth, Alison L. and Andrew Leigh (2010), “Do Employers Discriminate by Gender? A Field Experiment in Female-Dominated Occupations,” Economic Letters, Vol. 107(2), pp. 236-238.

Broder, Ivy E. (1993), “Review of NSF Economics Proposals: Gender and Institutional Patterns,”American Economic Review, Vol. 83(4), pp. 964-970.

European Commission (2008), Mapping the Maze: Getting More Women to the Top in Research, Luxembourg: Publication Office of the European Union.

European Commission (2009), She Figures 2009: Statistics and Indicators on Gender Equality in Science, Luxembourg: Publication Office of the European Union.

National Research Council (2007), Beyond Bias and Barriers: Fulfilling the Potential of Women in Academic Science and Engineering, Washington D.C.: The National Academy Press.

National Science Foundation, Division of Science Resources Statistics (2009).

Characteristics of Doctoral Scientists and Engineers in the United States: 2006. Detailed Statistical Tables NSF 09-317, Arlington, VA. Available at http://www.nsf.gov/statistics/nsf09317/.

Zinovyeva, Natalia and Manuel Bagues (2010), “Does Gender Matter for Academic Promotion? Evidence from a Randomized Natural Experiment”, FEDEA Working Paper #2010/15.