Malgrado la maggiore attenzione al fenomeno, gli uomini continuano a guadagnare in media più delle donne. Come risolvere questo problema? Un’economista di Harvard suggerisce maggiore flessibilità e di premiare il lavoro alla luce dei risultati ottenuti. Ma vi sono altre variabili da prendere in considerazione. Solo un profondo cambiamento culturale, con una reale intercambiabilità dei ruoli tra uomo e donna, permetterà di raggiungere la parità delle retribuzioni.

La differenza di retribuzioni tra uomini e donne è sempre più al centro delle indagini e degli studi sulla parità di genere. Il 28 febbraio la Commissione Europea ha lanciato il quarto European Equal Pay Day, che segna la data corrispondente ai “giorni extra” che le donne devono lavorare per raggiungere la stessa paga che gli uomini hanno percepito durante il precedente anno finanziario.

La situazione nell’Unione europea ci dice che in media le donne guadagnano circa il 16 % in meno all'ora rispetto agli uomini, ma questo dato può variare da paese a paese a seconda della situazione economica e normativa. Purtroppo nel contesto europeo l’Italia si caratterizza come il paese in cui questo gap assume connotazioni particolarmente rilevanti.

Che fare dunque? Da oltre oceano giunge la rassegna di Derek Thompson, senior editor dell' Atlantic, dell’opera dell’economista di Harvard Claudia Goldin che ci spinge ad una visione più ampia del problema che non la semplice analisi economica. Thompson propone un quadro interessante dapprima descrivendo le ipotesi della Goldin e successivamente provando a dare soluzioni alternative sollevando dei dubbi che devono farci riflettere.

La ricerca di Claudia Goldin

Il lavoro di Goldin è interessante perché ha studiato il fenomeno, circoscrivendo l’analisi ad un gruppo ben preciso: i laureati dell’Mba osservati a 15 anni di distanza dalla fine del loro percorso di studi e dal primo incontro con il mondo del lavoro (18 mesi dopo la laurea). In secondo luogo ne ha analizzato le possibili cause: una di queste potrebbe essere la modalità con cui i datori di lavoro premiano il lavoro fatto e soprattutto che questa modalità premia in particolare la presenza fisica sul posto di lavoro. Secondo tale ipotesi, (che non è nuova e che è stata studiata e osservata da differenti prospettive in passato e che probabilmente va contestualizzata in base alla situazione economica e sociale attuale, dove il riferimento alla “forza fisica” è relativo all’industria e al passato), le aziende tendono a favorire economicamente i soggetti che hanno lavorato per un maggior numero di ore e questi soggetti nell’arco di tempo considerato sono inevitabilmente uomini. Le donne considerate, che hanno lavorato per le stesse aziende, si sono mediamente assentate di più per dedicarsi alla cura della famiglia e della casa.

Successivamente lo studio ha evidenziato che un’altra fetta di donne ha deliberatamente scelto lavori meno remunerativi perché questo permette loro di essere meno presenti sul luogo di lavoro, di chiedere meno trasferte o trasferimenti, o di fare meno ore di straordinario. La prima evidenza osservata è che per quel gruppo di donne, arrivate nella fascia d’età compresa tra i 40 e 50 anni, l’esperienza lavorativa accumulata è inferiore a quella del gruppo di uomini della stessa età. E ciò contribuisce ad allargare quel gap salariale secondo cui per ogni dollaro guadagnato da un uomo una donna percepisce solo 77 centesimi ( su questo punto insiste il rapporto sulla segregazione occupazionale in Europa curato per l’Italia da Francesca Bettio e Alina Vershchagina).

A questo punto Goldin conclude che una prima immediata soluzione sta nel dare maggiore flessibilità lavorativa da un lato e dall’altro premiare il risultato ottenuto con il lavoro, non il tempo e il luogo dove lo si è realizzato. Ad esempio attraverso il telelavoro. Questi rimedi però rischiano di migliorare solo alcuni degli ambiti lavorativi dove si verifica il gender pay gap. E di questo ne è convinto Derek Thompson.

I dubbi di Derek Tompson

Se quindi da una parte è vero che per certe categorie di lavori è ipotizzabile una maggiore elasticità oraria e una maggiore autonomia nell’organizzazione del lavoro, tanto da permettere alle donne di ottenere risultati ottimali in termini di produttività e quindi essere pagate di più (non dimentichiamo che al momento dell’immissione nel mondo del lavoro si rileva una maggioranza di laureate donne e con voti più alti rispetto ai compagni/colleghi uomini), da questa soluzione rimarrebbe fuori una grande fetta di donne impiegate in lavori dai salari medio-bassi o di diversa tipologia.

Bisogna considerare innanzi tutto l’ipotesi che i lavori femminili di solito sono meno remunerativi di quelli tipicamente maschili: la percentuale di donne impegnata in certi ambiti (come specifici settori dell’istruzione) è molto più alta della percentuale degli uomini, che invece di norma sono maggiormente impegnati in settori più prestigiosi. Ciò va a pesare sul differenziale salariale incidendo a sfavore delle donne tanto quanto la differenza oraria.

Inoltre se è vero che il differenziale si è ridotto, è pur vero che le cause di questa riduzione vanno cercate al di là delle politiche di flessibilità e maggiore autonomia che il governo americano ha comunque cercato di intraprendere.

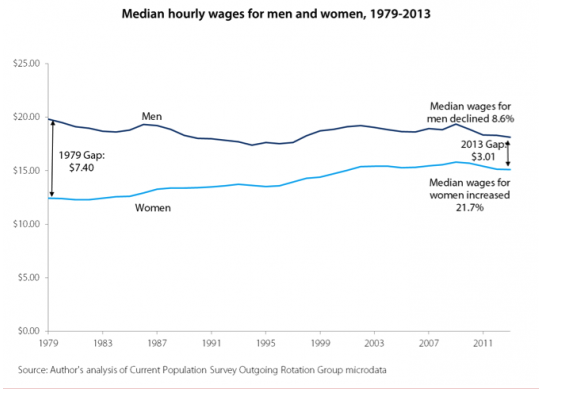

Possibili cause vanno ricercate nella crisi che sta erodendo la capacità produttiva e retributiva delle aziende. Ma non solo. Come osserviamo dal grafico proposto da Thompson (che si riferisce al caso statunitense, per approfondimenti sull’area europea si consulti la mappa dell’Eige) è evidente che i salari degli uomini sono diminuiti dell’8,6%, mentre i salari femminili sono aumentati del 21,7%, ciò significa che la diminuzione del gap salariale dipende anche dal fatto che i salari maschili non sono cresciuti al pari di quelli femminili e questo non risolve il nostro problema. Lo si rileva osservando che tra il 1979 e il 2013, la produttività è aumentata del 75,6%, tre volte tanto quanto l’aumento dei salari femminili (il 21%) e ancora di più se si paragona all’aumento di quelli maschili.

Questo evidenzia che altre variabili devono essere considerate oltre a quelle prese in esame da Goldin. I salari depressi devono attribuirsi a innumerevoli cause: l’erosione delle norme in tema di diritto del lavoro, la globalizzazione, lo spostamento di rendite economiche ai dirigenti a capo di grandi aziende e verso il mondo della finanza e in misura maggiore la mancanza di piena occupazione. L’analisi di Thompson ci restituisce un quadro che evidenzia come molto sia stato fatto per diminuire il gap ma tanto resta da fare: a livellarsi sono stati i salari dei lavori meglio retribuiti, mentre per quelli meno retribuiti (dove lavora la stragrande maggioranza delle donne) bisogna ancora trovare soluzioni al gap salariale.

Un cambiamento culturale è possibile?

A questo punto è lecito chiedersi: perché le donne lavorano meno degli uomini? E perché scelgono lavori medio bassi e meno in linea con le loro capacità rispetto agli uomini? È evidente che la risposta a queste domande ci porta a rivedere lo studio dell’Università di Harvard con altri. Per agire sulla diminuzione del gap salariale non basta agire sull’organizzazione del lavoro e del tempo ad esso dedicato: bisogna puntare sul cambiamento socioculturale e realizzare la parità a partire dalla coppia uomo-donna per trasferirla poi nell’ambiente lavorativo. Bisogna scardinare il sistema dell’immissione delle donne nel mondo del lavoro e per farlo è necessario rivedere i ruoli all’interno delle famiglie affinché non sia dato per scontato che siano le donne a dover scegliere il telelavoro o un orario più congeniale alla cura della famiglia. Per raggiungere la parità salariale e colmare il divario bisogna incidere sulle scelte lavorative che le donne possono fare lasciando che anche loro siano guidate da una motivazione ambiziosa senza dover fare i conti con il senso di colpa di aver trascurato un compito che è il momento di delegare anche all’altro sesso.