Riconoscere il problema della violenza non vuol dire trattare per forza le donne come vittime passive di fronte ai soprusi. Nel corso del tempo queste hanno imparato ad attivarsi, a mobilitarsi, a combattere per i loro diritti. E i successi in effetti sono stati tanti. Anche nell'individuare l'essenza della sopraffazione maschile

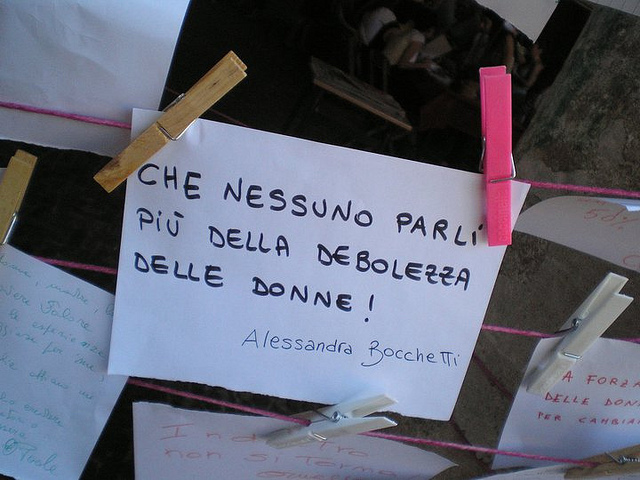

In questa giornata di mobilitazione contro la violenza sulle donne, amici e colleghi ci ricordano la necessità di “andare oltre il vittimismo”. Restituire dignità alle donne di cui la violenza subita costituisce la più lampante negazione richiede infatti il riconoscimento della loro (della nostra) “agency”, capacità cioè di agire. Basta, ci sentiamo quindi esortare, con discorsi che dipingono le donne come eterne vittime, inermi e passive di fronte ai soprusi – parliamo invece dei nostri successi, della nostra partecipazione attiva nel determinare le nostre vite, nel plasmare e riplasmare non solo le nostre esperienze personali ma anche l’organizzazione sociale e la dinamica politica.

Siamo d’accordo. Con gli articoli pubblicati in occasione del 25 novembre, inGenere partecipa a una mobilitazione che è di per se un segno di "agency". Commemoriamo oggi il brutale assassinio, avvenuto il 25 novembre 1960, delle tre sorelle Mirabal, oppositrici del dittatore di Santo Domingo Trujillo, grazie ad una decisione presa dalle partecipanti ad un convegno internazionale femminista nel 1980; la stessa data viene poi scelta dalle Nazioni Unite nel 1999 come “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”. Da allora, la questione della violenza diviene sempre più visibile, sia a livello nazionale che internazionale. Nel sistema Onu vi è una relatrice speciale sulla violenza contro le donne e una rappresentante speciale del segretario generale sulla violenza sessuale nei conflitti. Fra i tanti passi avanti compiuti, il relatore speciale sulla tortura ha definito la violenza sessuale come una forma di tortura, obbligando gli stati a trattarla come tale – ovvero ad assumere la responsabilità di prevenirla, compensarla, e perseguire penalmente i responsabili. Il Consiglio di sicurezza ha riconosciuto che la violenza sessuale nei conflitti costituisce un’arma di guerra, non una lamentabile quanto inevitabile espressione di malcostume militare. Potremmo continuare, ricordando fra l’altro che fra gli obblighi che il diritto internazionale impone agli stati vi è non più il semplice risarcimento delle vittime bensì anche la trasformazione delle condizioni da cui la violenza scaturisce.

Tutto ciò non può considerarsi il risultato di atteggiamenti passivi o di una mancato esercizio di "agency". Ripercorrendo la storia di queste trasformazioni, si scorgono donne che denunciano soprusi, si mobilitano, ingaggiano interlocutori politici in dibattiti accesi sulla natura della violenza sessuale, costruiscono passo passo gli strumenti internazionali – dichiarazioni, trattati, risoluzioni – che le permettono di portare avanti cause individuali e mobilitazioni collettive. Per fare tutto ciò, stabiliscono alleanze e talvolta scendono a compromessi. Oggi, da più parti, i comitati di pari opportunità di città di provincia e le cosiddette "femocrats" – burocrati che si ocupano degli interessi delle donne – di UN Women, l’ente stabilito per promuovere la parità di genere e l’empowerment delle donne - vengono criticate per essersi lasciate cooptare, per avere sacrificato la capacità di critica e la libertà di pensiero propri dei molti femminismi degli ultimi decenni sull’altare di un alquanto insufficiente potere istituzionale. È certamente un radicalismo diverso da quello dei movimenti quello che alberga all’Onu (come nelle altre sedi della politica istituzionale delle donne). Eppure è anch’esso espressione di agency femminile. UN Women, per esempio, nasce almeno in parte grazie alla mobilitazione di un gruppo di ambasciatrici alle Nazioni Unite le quali si uniscono per ottenere il consolidamento in un unico ente delle varie organizzazioni internazionali a cui la promozione degli interessi femminili era stata precedentemente demandata. In questo modo, le diplomatiche aiutano ad incrementare la force de frappe, la forza d'urto delle centinaia di donne e uomini che quotidianamente lavorano per convincere governi ed enti locali ad adottare politiche atte a promuovere l’empowerment delle donne – ovvero, proprio la loro capacità di agency.

Questa giornata di mobilitazione costituisce dunque una manifestazione concreta di soggettività attiva, testimonia la forza delle donne ben più che la loro sopraffazione, si pone perciò agli antipodi di quel ‘vittimismo’ che consiste nel rivendicare uno status morale speciale in nome della propria impotenza. Chi non può agire - è il mantra implicito del vittimismo - non porta colpa. Ma le donne si assumono le loro responsabilità: la responsabilità delle loro vite quotidiane; la responsabilità di tracciare i propri percorsi dentro e fuori dalla politica istituzionale; la responsabilità di mobilitarsi. Tuttavia assumersi le proprie responsabilità non basta a cancellare rapporti di potere così spesso drammaticamente squilibrati fra donne e uomini. Le violenze contro le donne sono reali, feriscono persone reali, lasciano segni reali e spesso indelibili - e sono il frutto di questi squilibri. Non denuciarle sarebbe una mancanza di responsabilita; denunciarle, lavorare per la loro eliminazione, documentare il lavoro che viene fatto (come fanno per esempio le testimonianze "In prima persona, pubblicate su inGenere) per metterle in luce, tracciarne le cause, insistere sulla necessità di interventi atti a contrastarle e promuovere le trasformazioni culturali e sociali che solo potrano ridurne la portata, in breve, stare dalla parte delle vittime: questo è il marchio di agency.