L'ultimo libro di Francesca Molfino: il carteggio fra Lou Andreas-Salomé e Anna Freud

Legami e libertà, le lettere di Lou e Anna

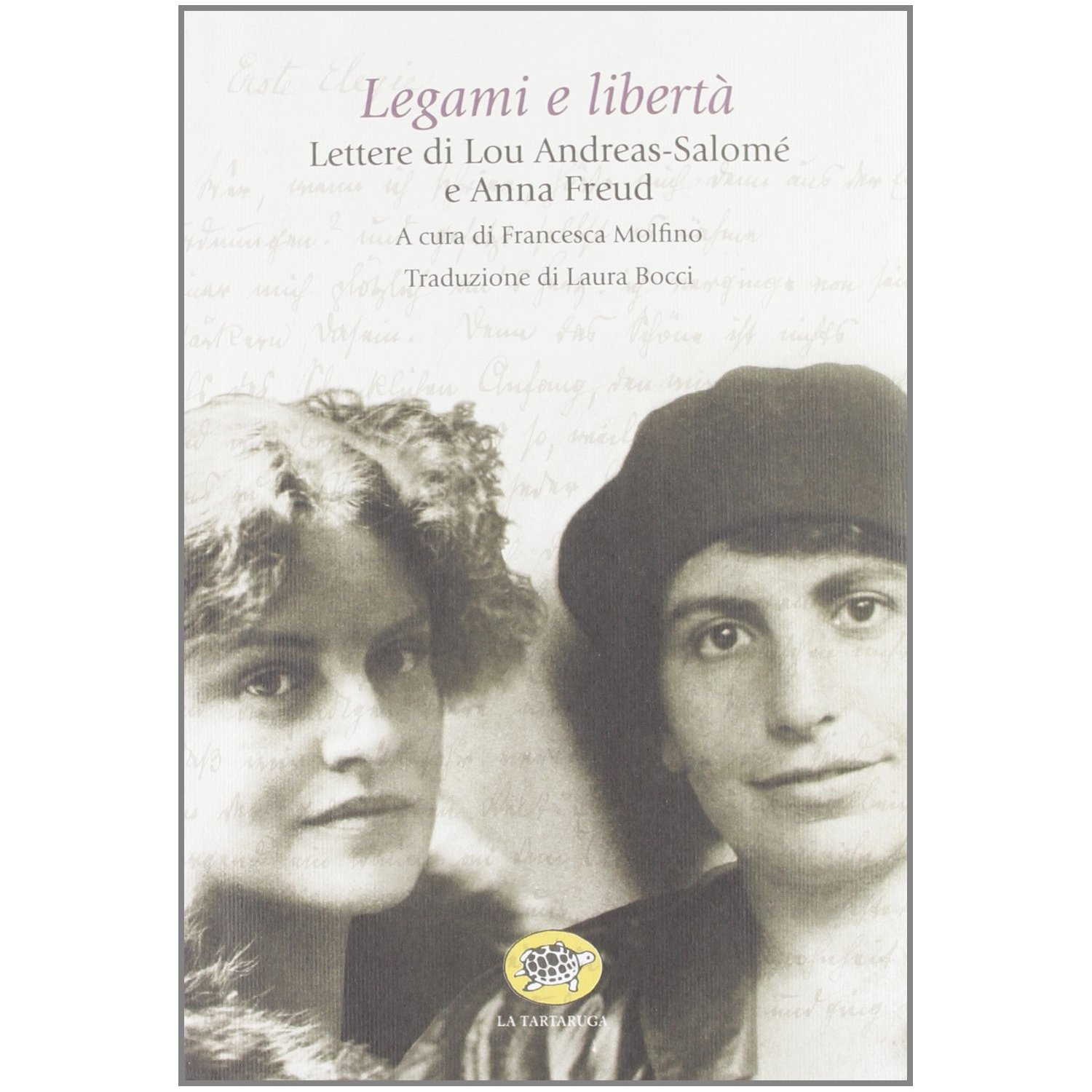

Francesca Molfino ci regala un saporito frutto tardivo. Testi mai pubblicati in Italia, testi eterodossi, testi che per lungo tempo sembravano chiedere una certa segretezza, o comunque prudenza nell'accostarvisi per i non addetti ai lavori. Si tratta del carteggio fra Lou Andreas-Salomé e Anna Freud. Le lettere si dipanano fra 1919 e il 1937. Dalle 433 missive originarie la curatrice ne ha scelte 150 che compongono l'attuale edizione italiana (Legami e libertà, Lettere di Lou Andreas-Salomé e Anna Freud, a cura di Francesca Molfino, traduzione di Laura Bocci, La Tartaruga, 2012, 334 pagine 19,50 euro).

Francesca Molfino ci regala un saporito frutto tardivo. Testi mai pubblicati in Italia, testi eterodossi, testi che per lungo tempo sembravano chiedere una certa segretezza, o comunque prudenza nell'accostarvisi per i non addetti ai lavori. Si tratta del carteggio fra Lou Andreas-Salomé e Anna Freud. Le lettere si dipanano fra 1919 e il 1937. Dalle 433 missive originarie la curatrice ne ha scelte 150 che compongono l'attuale edizione italiana (Legami e libertà, Lettere di Lou Andreas-Salomé e Anna Freud, a cura di Francesca Molfino, traduzione di Laura Bocci, La Tartaruga, 2012, 334 pagine 19,50 euro).

Ogni litania appresa su ciò che debba intendersi per un'analisi fatta a regola d'arte va, nel corso della lettura, a carte quarantotto. Anna passa da un'analisi con il padre (dai cui appunti Sigmund Freud estrasse la redazione del celebre testo Un bambino viene picchiato, ricco di osservazioni, che fecero e fanno discutere, sul masochismo femminile e sulle caratteristiche dell'attaccamento filiale), a una terapia con Lou, di cui era diventata nello stesso periodo amica e confidente attraverso la mediazione paterna, a un nuovo percorso analitico con Freud. Ma una cerchia assai più larga è investita da quest'aura di eterodossia. Affetti e convivenze fra analisti e analizzati, pagamenti mancati, oppure inusitatamente generosi quando si tratta di ricchi mecenati, sostanziale assenza di setting, sia temporale che di distanza e di contesto: ogni tabù è infranto nella psicoanalisi dei primordi. Il sapore delle relazioni sembra assai più simile a quello delle avanguardie artistiche dell'inizio del secolo, all'anticonformismo colto e trasgressivo della cerchia di Bloomsbury, che al severo apparato di regole cui la psicoanalisi, diventata istituzione nel corso del Novecento, ci ha abituati. La nuova disciplina si affaccia al secolo nascente come un vento di rottura, di convenzioni che si spezzano, di invenzione.

Così due donne, separate da da 36 anni di distanza (Anna ha 26 anni, Lou 60, al momento del loro incontro) hanno in comune uno psicoanalista che è padre dell'una e amico e maestro dell'altra, sono a loro volta analista e paziente, condividono una tenerezza erotica sottile ma inequivocabile, cinguettano, nel più femminile dei toni, di abiti, di tuniche, di tessuti, di asole, di sfumature del bianco e del grigio.

Lou non è più la femme fatale, l'infedele, l'avventurosa. Gli anni sono passati. Ma non è nemmeno la madre. E' la guida, l'amica che conosce il mondo. “Lo sai che io da sola non sono capace di pensiero” - le confida Anna quasi sfrontatamente. E ancora: “Detesto la lingua segreta degli analisti”. Come una piccola fiammiferaia dedica molte a righe a come intende tessere, cucire, ingegnarsi per vestire Lou, seguendo il richiamo di un amore femminile che appare semplice, modesto, sottotono. Ma intanto la sua giovane intelligenza si sviluppa. Per merito di un maestro e di una maestra, certo, ma anche di una curiosità intellettuale e di una passione sociale (quella per i bambini, anche istituzionalizzati e deprivati) che porta il segno del clima sensibile della Vienna degli anni Venti.

Non stupisce, dunque, lo scambio tra le due a proposito del rapporto fra psicoanalisi e bontà. Scrive acutamente Lou in una lettera del 1922: “La psicoanalisi non insegna tanto la bontà, quanto quel genere di comprensione, risultante dalla diminuzione degli affetti, che viene provocata dalla conoscenza interiore e che […] agendo in maniera molto simile alla bontà, crea spazio per una comprensione più ampia possibile”. Anna se ne ricorda due anni dopo e implicitamente risponde sullo stesso tono: “Con il valore dell'essere buoni non si va molto lontano, come invece ho a lungo creduto. Il fatto è che serve qualcosa in più affinché esso sia un valore anche per gli altri, forse una certa coerenza interiore ed essere chiari anche con se stessi, ma anche avere la capacità di riuscire a sopportare qualcosa per un certo tempo”. C' è un nesso con molte altre ricerche femminili, filosofiche e spirituali, del secolo che ci lasciamo alle spalle: nessun indifferentismo etico, ma anche nessuna illusione che i pii e buoni sentimenti siano un passaporto per l'amore vero e la saggezza. L'interiorità è un lavoro. Anche un lavoro di libertà, come quando Lou suggerisce ad Anna di consentirsi la scrittura letteraria disobbedendo alle severe proibizioni paterne, di “lasciarsi agire dall'interno” dalle storie che intende raccontare senza dare ascolto “all'autorità suprema”.

La condivisione del dolore, soprattutto dall'inizio della malattia stoicamente sopportata da Freud per sedici lunghi anni, è un tema ricorrente. Fa scrivere soprattutto a Lou le pagine più belle. Alla notizia della prima operazione imminente di Freud: “Non riesco a riprendermi sebbene senta che solo i bambini reagiscono così, pensando: non può essere! Non può assolutamente essere!” Per consolare Anna della perdita di un bambino amato: “Quando ci lascia qualcuno che era profondamente radicato nella nostra vita, da quel momento in poi tutto si divide in due: i vivi e i morti. Non soltanto nel senso della perdita, ma nel senso che, da questo momento, la morte inizia ad appartenere in modo tutto particolare all'esistenza”. E infine, alla morte di Rainer Maria Rilke: “Ho potuto sperimentare che il lutto può trasformarsi all'incirca così: in un modo completamente nuovo di cogliere a fondo un uomo ormai compiuto, che fino a quel momento era stato in ogni senso in costante divenire”.

Legami, dunque. Legami che la vita si incarica brutalmente di spezzare, o di tenere vivi (nel caso di Freud malato) a prezzo di sollecitudine e dolore. Ma anche libertà: ricerca, autonomia, autostima. Il titolo del libro è davvero felice.

Anche in un contesto culturale dove la gerarchia dei valori maschili e femminili è ancora quella classica, superiore/inferiore, c'è spazio per un abile esercizio di equilibrismo logico. Lou incoraggia Anna a coltivare in se stessa anche la parte che è dell'altro sesso. La donna – argomenta – può farlo meglio dell'uomo perché “forza, coraggio, prestazione, spirito, logica, non sono per la donna ingredienti femminili minori, come invece lo sarebbero per l'uomo più forte la tenerezza e il calore”. Ecco posta, con un doppio salto mortale oltre il vittimismo , un'idea di libertà femminile plastica, priva di rigidità, potenzialmente più nobile di quella maschile nella sintesi dei differenti tratti.

Tuttavia sullo sfondo i nemici della libertà, gli uomini delle svastiche prendono via via la scena. Bruciano i libri di Freud sulla piazza dell'Opera di Berlino al grido: “Abbasso l'egemonia pulsionale e il suo materialismo! Viva la nobiltà dell'animo umano!”

In una delle ultime lettere Anna scrive: “Si potrebbe raccontare delle croci uncinate che i nostri vicini espongono attaccate ai vetri. A dire il vero in modo propriamente ragionevole ormai si può parlare solo con le nutrie”.

* Questa recensione è stata pubblicata sul numero di gennaio/febbraio di Legendaria