Come percepiamo le nostre condizioni di lavoro? La risposta cambia tra uomini e donne. Un'inchiesta condotta su oltre 42mila persone spiega perché

Lavoro, chi si

accontenta gode?

Le condizioni di lavoro hanno una profonda influenza sulla soddisfazione lavorativa, sul rischio di infortuni e sulle malattie lavorative. Tutto ciò si ripercuote sulla nostra salute e sulla qualità della vita, come ampiamente noto in ambito di economia del lavoro[1]. Sono state invece scarsamente indagate le determinanti delle condizioni di lavoro vissute dai lavoratori.

Un recente studio[2] ha tentato di colmare questo vuoto analizzando come siano percepite le condizioni lavorative e proponendo una spiegazione di tipo comportamentale. Partendo dalla considerazione che i dati sulle condizioni lavorative derivano spesso da auto valutazioni rilevate tramite questionari anonimi, lo studio si concentra in particolare sul lato percettivo del fenomeno. Difatti l’assunto fondamentale che viene proposto è che il lavoratore attivi automaticamente, e forse inconsciamente, un confronto tra le condizioni di lavoro effettive e quelle attese nel dichiarare quelle che sente essere le proprie condizioni di lavoro. Più nello specifico, le condizioni di lavoro percepite sarebbero il risultato di una sottrazione delle condizioni attese da quelle effettive. Tale approccio nello spiegare fenomeni economici non è nuovo, ma ampiamente fondato sulla reference point theory, teoria economica formalizzata e validata empiricamente, talmente importante da meritare un premio Nobel per l’economia, assegnato nel 2002 a Daniel Kahneman[3]. Un medesimo risultato può portare a soddisfazioni anche molto diverse a seconda delle aspettative.

Per esempio, vincere un premio alla lotteria sapendo che il premio è il più alto ottenibile ci renderebbe felici, mentre vincere lo stesso premio sapendo che si tratta del più basso ottenibile ci farebbe sentire delusi[4]. Parallelamente, le stesse condizioni di lavoro effettive possono essere percepite in modo diverso dai lavoratori in base a quelle che si aspetterebbero come condizioni di lavoro giuste ed eque.

Se si accetta tale linea di ragionamento diventa rilevante analizzare le caratteristiche personali di lavoratori che hanno effettivamente la stessa mansione da svolgere in medesime condizioni di lavoro. Le caratteristiche personali, infatti, possono influenzare le aspettative sulle condizioni di lavoro, con un impatto indiretto sulle condizioni di lavoro percepite. Il genere sembra essere una caratteristica fondamentale nell’influenzare la percezione delle condizioni di lavoro. Il primo ad avanzare un’interpretazione in questa direzione è stato Clark[5], a proposito del paradosso di genere sulla soddisfazione del lavoro: seppur le donne affrontino in media condizioni di lavoro peggiori rispetto agli uomini, riportano livelli più elevati di soddisfazione lavorativa. La spiegazione di questo apparente paradosso avanzata da Clark è che le donne, spesso maggiormente impegnate nel lavoro domestico rispetto agli uomini e percettrici di un guadagno secondario all’interno della famiglia, avrebbero aspettative minori degli uomini rispetto al proprio lavoro. Tale motivazione è corroborata dal fatto che le donne presumibilmente caratterizzate da più alte aspettative - come quelle in posizioni manageriali o con madri in lavori professionali - non riportino un livello più elevato di soddisfazione lavorativa rispetto agli uomini.

Nello studio sulla percezione delle condizioni lavorative precedentemente menzionato[2], è stata condotta un’analisi econometrica sulla banca dati Istat sulle forze di lavoro (che per l’anno 2007 includeva un modulo ad hoc sulle condizioni lavorative). Il campione analizzato ammonta a 42.198 tra lavoratori e lavoratrici. Le condizioni lavorative rilevate sono sia fisiche sia psicologiche.

Le condizioni di lavoro fisiche includono: esposizione a polveri, fumi, sostanze chimiche; esposizione a rumori eccessivi o vibrazioni; posture dannose o carichi pesanti; esposizione a rischio di infortunio.

Le condizioni di lavoro psicologiche annoverano: carico di lavoro eccessivo; esposizione a fenomeni di prepotenza o discriminazione; esposizione a minacce o violenze fisiche.

Poiché le domande si riferivano alla presenza di cattive condizioni di lavoro, gli indicatori aggregati ottenuti e spiegati nello studio sono espressi in termini di cattive condizioni di lavoro fisiche, psicologiche e totali.

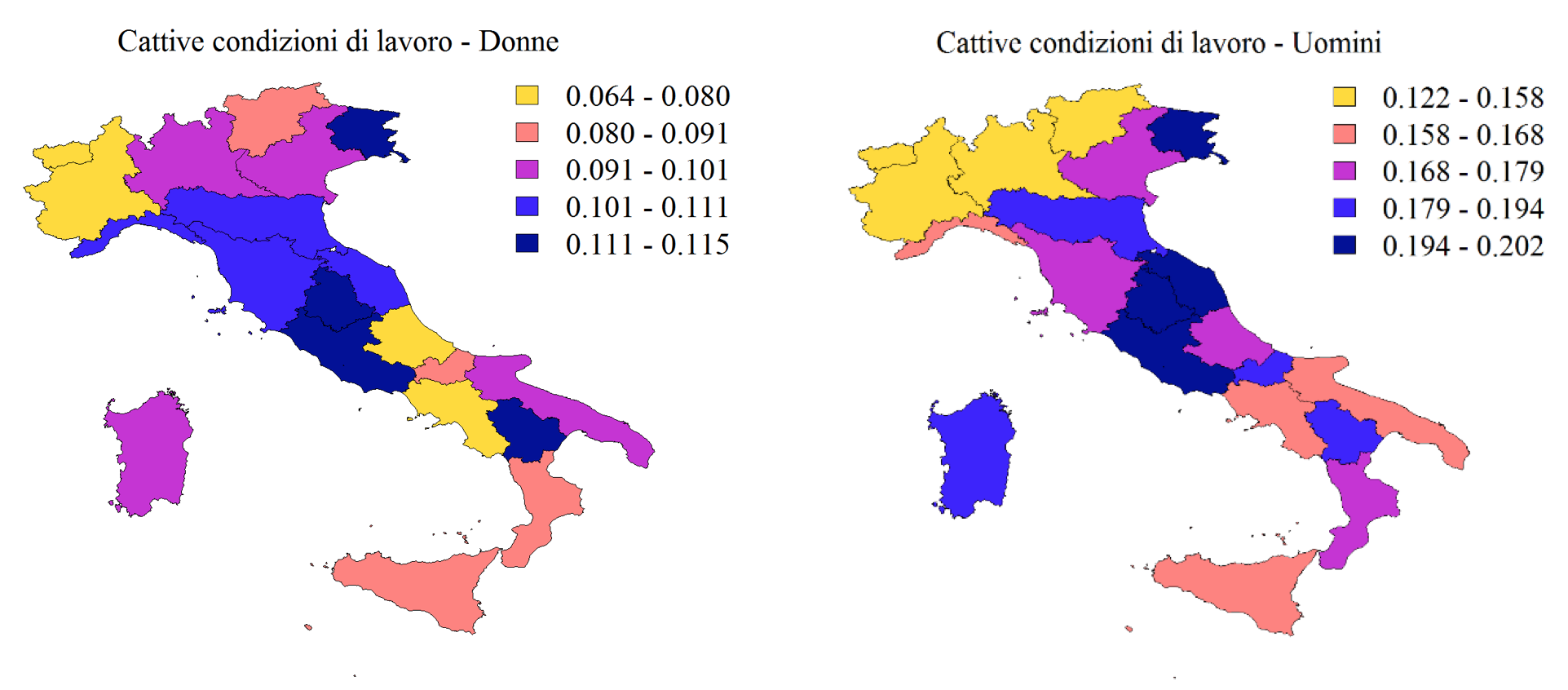

È interessante analizzare innanzitutto la distribuzione delle condizioni di lavoro di donne e uomini fra le diverse regioni italiane. Le due mappe riportate nella figura 1 confermano che gli uomini, avendo valori più alti dell’indicatore “cattive condizioni di lavoro”, segnalano condizioni di lavoro peggiori rispetto alle donne. La spiegazione che viene proposta è che le donne, aspettandosi condizioni lavorative peggiori, probabilmente anche a seguito delle maggiori difficoltà di partecipare al mercato del lavoro, riportano condizioni di lavoro migliori rispetto agli uomini.

La lettura della mappa delle donne è frammentaria: le regioni migliori si trovano sia al nord che al centro e al sud; in generale, nord e sud sono comunque meglio del centro. La lettura della mappa degli uomini appare più netta: stanno meglio al nord, poi viene il sud, infine viene il centro. Per spiegare questa variabilità va ricordato che la percezione delle condizioni di lavoro deriva dalla differenza tra le condizioni di lavoro effettive e quelle attese, differenza che risulta essere massima nelle regioni in cui le cattive condizioni effettive sono più alte e le aspettative più basse.

Figura 1 - Cattive condizioni di lavoro a livello regionale per donne e uomini

Nelle mappe vengono riportati i quintili delle medie regionali dell’indicatore “cattive condizioni di lavoro”. L’indicatore varia da 0 (ottime condizioni di lavoro) a 1 (pessime condizioni di lavoro). Peggiori condizioni di lavoro dichiarate corrispondono a colorazioni più scure. - Fonte: Elaborazione su dati Istat relativi all’anno 2007.

Nelle mappe vengono riportati i quintili delle medie regionali dell’indicatore “cattive condizioni di lavoro”. L’indicatore varia da 0 (ottime condizioni di lavoro) a 1 (pessime condizioni di lavoro). Peggiori condizioni di lavoro dichiarate corrispondono a colorazioni più scure. - Fonte: Elaborazione su dati Istat relativi all’anno 2007.

Dall'analisi dei risultati delle stime econometriche, come ipotizzato, riscontriamo che essere donna si accompagna ad aspettative di peggiori condizioni di lavoro, e a condizioni di lavoro percepite - e quindi riportate - migliori. La tesi proposta da Clark – che il differenziale di genere in termini di soddisfazione lavorativa svanirebbe per le donne altamente istruite – trova una conferma nei risultati, che mostrano che le donne cessano di riportare livelli migliori di condizioni lavorative se hanno intrapreso attività formative (corsi di formazione professionale, seminari, lezioni private, ecc.) nel mese precedente alla somministrazione del questionario. Le donne si distinguono dagli uomini anche per quel che riguarda l’effetto sulle condizioni di lavoro dell’avere un contratto di lavoro a tempo determinato. L’aspettativa di condizioni di lavoro peggiori per impiegati con un contratto precario vale in misura doppia per le donne.

Un altro aspetto degno d'attenzione, riguardo alle differenze di genere che emergono dallo studio, è che nonostante le donne riportino migliori condizioni di lavoro fisiche, il risultato si ribalta per le condizioni di lavoro psicologiche, che risultano invece migliori per gli uomini. Per chiarire se questo risultato possa essere dovuto a differenze nelle condizioni di lavoro effettive sperimentate dalle donne, viene analizzato in maggiore dettaglio il settore edile, tipicamente caratterizzato da condizioni di lavoro avverse.

La quasi totalità dei lavoratori in tale settore risulta essere uomo (99,49% contro lo 0,51% di donne nel campione casuale dello studio), e la quasi totalità delle donne in tale settore risulta avere un’occupazione da impiegata. Poiché nell’analisi econometrica sia il settore sia l’occupazione sono controllati, si può affermare come la categorizzazione in settori e occupazioni catturi le differenze in termini di mansioni lavorative che riflettono differenti condizioni di lavoro effettive. Pertanto, l'analisi conferma che la differenza di genere in termini di percezione di condizioni di lavoro fisiche e psicologiche è attribuibile alla dimensione delle aspettative.

Quest’ultimo risultato potrebbe avere dei risvolti molto interessanti, perché mostra come l’ipotesi di Clark possa essere addirittura ribaltata: il paradosso di genere sulla soddisfazione del lavoro non scomparirebbe, ma si invertirebbe di segno una volta che l’aumento della quota di lavoro intellettuale rendesse le condizioni di lavoro psicologiche più importanti in modo preponderante rispetto a quelle fisiche. Infatti, e si tratta di un risultato in controtendenza rispetto a quello sull’indicatore totale e sulle condizioni di lavoro fisiche, le donne si aspettano condizioni di lavoro psicologiche migliori rispetto agli uomini.

Riferimenti bibliografici

[1] Cioni M., Savioli M., Safety at the workplace: accidents and illnesses. Work, Employment & Society, 30(5), 2016, pp. 858-875.

[2] Cicognani S., Cioni M., Savioli M., The secret to job satisfaction is low expectations: How perceived working conditions differ from actual ones, Department of Economics and Statistics Working Paper, n. 749, University of Siena, 2017

[3] Kahneman D., Tversky A., Prospect theory: An analysis of decision under risk, Econometrica: Journal of the Econometric Society, 47(2), 1979, pp.263-291.

[4] Bell D. E., Disappointment in decision making under uncertainty, Operations Research, 33(1), 1985, pp.1-27.

[5] Clark A. E., Job satisfaction and gender: why women are so happy at work?, Labour Economics, 4(4), 1997, pp.341-372