Più che di amicizia, è una storia di comunanza al femminile quella narrata da Silvia Ballestra nel suo ultimo romanzo. Tra precarietà, morti per disoccupazione e collette per aiutare la scuola pubblica dove sono iscritti i figli , le quattro voci di donne che si susseguono nel racconto dipingono un affresco dell’Italia frantumata di oggi.

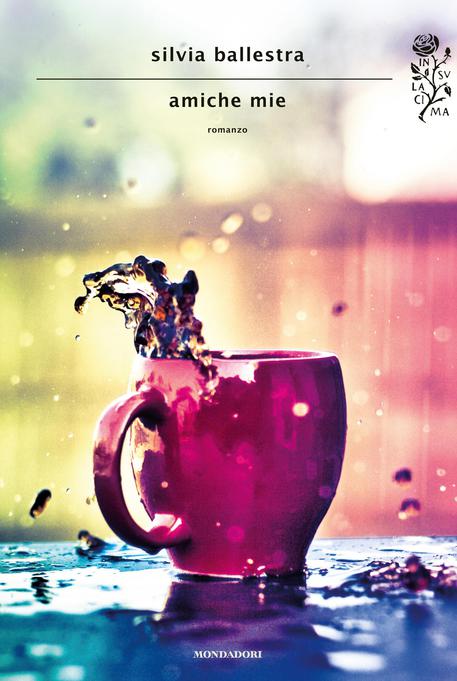

Non è un’amicizia forte, di quelle antiche, il rapporto che lega Sofia, Carla, Norma e Vera. Le quattro protagoniste del romanzo “Amiche mie”, di Silvia Ballestra, sono piuttosto legate da uno stato comune. Anzi un luogo: la scuola dei figli e delle figlie, dalla quale dipartono e tornano tutti i fili della narrazione. E l’immancabile bar dei genitori (mamme soprattutto), quello del cappuccino al mattino dopo la consegna dei bambini all’Istituzione. Ma quello stato e quel luogo fanno nascere un’amicizia mobile, nuova; una comunanza al femminile, attraversata e assalita dai temi cruciali dei tempi: la crisi economica, sopra tutti; la precarietà come stato che sottilmente modella vite e sentimenti; ruoli di coppia saltati per sempre; il lavoro delle donne, dentro e fuori casa.

Attenzione: non è un saggio né un libro “su” qualcosa – la crisi economica, l’amicizia, lo spirito pubblico, eccetera. E’ un romanzo immerso fino al collo in quel che siamo oggi. Per esempio, quando i figli entrano a scuola, e i genitori pure - interessati, ansiosi, partecipi, invadenti, vessati. Molti e molte si ritroveranno, nel thriller delle “lasagne pelose” e nelle saghe della nuova partecipazione scolastica delle mamme (e anche dei padri, quando la posta in gioco cresce): la commissione mensa, le riunioni, il materiale che manca, la Lim da comprare o aggiustare, persino le pareti da imbiancare… “Nei centri più grandi come nelle piccole cittadine, da qualche anno era scattato questo invito a prendere parte alla vita della scuola…” giusto, giustissimo. Ma anche no, si infuria Sofia: perché tocca a noi, perché supplire alle carenze pubbliche?, si chiede mentre supplisce.

Nel tran tran delle collette genitoriali per comprare un po’ di tutto di quel che serve alla scuola, e delle chiacchiere e delle lotte (seria e reale, quella sulla ristorazione delle mense a Milano, appalti in casa Cl), irrompe il dramma del marito di Vera, che muore, travolto dalla disoccupazione - “era stato uno dei primi, tra i nostri conoscenti, a saltare con il lavoro” - e dallo sfascio personale e familiare che ne è seguito. Una morte che segna il racconto, nel quale peraltro il lavoro pervade sottotraccia tutte le storie e le biografie. In un recente articolo su sbilanciamoci.info, Christiam Raimo si chiede perché manchi da noi la “narrazione” della grande recessione: qui ne troviamo un pezzo, nella ricaduta quotidiana su equilibri di vite e famiglie. E la vediamo nei suoi effetti sfaccettati e contraddittori, cangiante anche nei registri del linguaggio: se la visione soggettiva di Carla (potenziale insegnante di francese disoccupata per quasi-estinzione della sua materia nelle scuole italiane, in piena crisi di inferiorità rispetto al suo partner in brillante ascesa lavorativa) è piena di donne che perdono il lavoro, lo lasciano per scelta più o meno indotta, Vera ci dà la versione della donna-breadwinner, uno spaccato letterario di una realtà crescente: “nella caduta degli ultimi mesi del marito Vera si vedeva affiorare in primo piano, mentre lui piombava in angoli sempre più bui dell’inquadratura”. Mentre Norma vive la propria condizione di fresca (e inattesa) separazione collegando strettamente la precarietà della struttura economica a quella familiare: “Qui continuava ad andare tutto in pezzi. Il lavoro, le coppie, l’esistenza: tutto si faceva frantumato, gelido, singolo”.

Viene in mente la storia di Sandra, protagonista di “Due giorni, una notte”, ultimo film dei fratelli Dardenne: la quale, licenziata dalla sua piccola fabbrica di pannelli solari, ha la possibilità di mantenere il posto di lavoro se convince i suoi colleghi a rinunciare a un premio di produzione di cui ciascuno di loro ha un vitale bisogno. In un solo week-end, deve conquistare i loro voti, spostare quanti in un primo “sondaggio” avevano votato per i propri soldi e contro di lei; lo fa andando casa per casa, bussando e telefonando, quasi sottovoce, mai ribellandosi a un ricatto illegale; ma soprattutto lo fa da sola, senza sostegno di amici, in totale assenza dall’orizzonte di sindacati. Le quattro voci che si susseguono nel libro lottano contro questo destino di frantumazione e solitudini; chiamando in sostegno le “amiche mie” della storia, le grandi donne pioniere e dimenticate, e quelle piccole e decisive della quotidianità.