Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nel mercato globale del sesso. Un estratto in anteprima dal libro Trans-migrazioni di Emanuela Abbatecola appena pubblicato da Rosenberg&Sellier

Trans-migrazioni, nel mercato

globale del sesso

Non è possibile definire le dimensioni quantitative di una realtà sommersa come quella dello sfruttamento di esseri umani, tuttavia può essere interessante riflettere sulle stime ufficiali per ricostruire e decostruire le rappresentazioni prevalenti del fenomeno, e provare a sollevare alcune ipotesi critiche su possibili distorsioni ottiche.

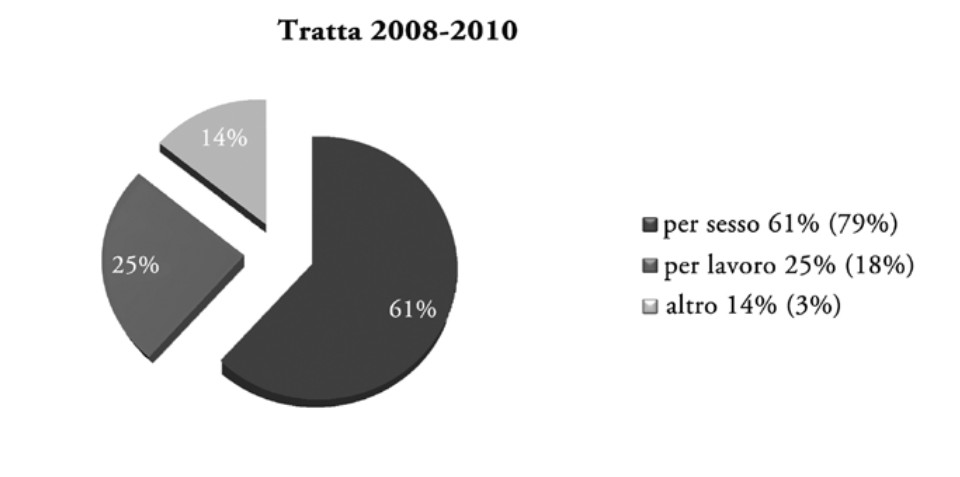

Come sappiamo, esistono diverse forme di tratta di esseri umani, ma le stime sembrano indicare la tratta a fini di sfruttamento sessuale come quella più diffusa. Come si evince dal grafico 1, sia i dati Eurostat relativi all’anno 2013 sia quelli Unodoc dell’anno 2010 indicano, per il biennio 2008-2010, una netta prevalenza della tratta legata ai mercati della prostituzione rispetto a quelle riferibili al lavoro forzato o ad altri tipi di tratta (tra cui il delicato fenomeno del traffico di organi, ancora troppo poco indagato), con una differenza tra le prime due che varia dai trentasei ai sessantuno punti percentuali a seconda delle fonti prese in esame.

Grafico 1. Stime sull’incidenza delle diverse forme di tratta

Fonte: Eurostat 2013 (Unodoc 2010)

Un primo interrogativo, che rimarrà senza risposta, è se questo tipo di rappresentazione che vede una netta maggiore incidenza della tratta a fini di sfruttamento sessuale non sia, almeno in parte, condizionata dalla maggiore visibilità dei mercati del sesso. Visibile è la vendita di sesso in strada, così come sono visibili i locali e i centri massaggi, e i luoghi meno in vista nei quali si vende sesso sono spesso resi visibili dai forum di clienti[1], facilmente accessibili online (oltre al fatto che la vendita di sesso può anche essere mediata e agita tramite web). La visibilità può, però, essere anche intesa in senso metaforico. Visibile, in questo senso, non è solo ciò che è esposto allo sguardo, ma anche ciò che lo attira, e il sesso è un grande catalizzatore di attenzione. Il sesso fa notizia, il sesso fa discutere, il sesso suscita curiosità e genera roumor, il sesso fa vendere e la vendita di sesso non può passare inosservata.

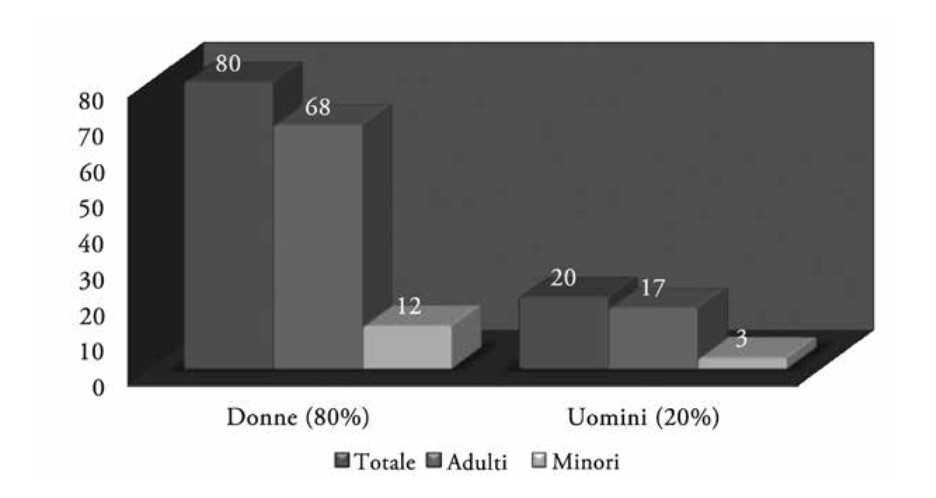

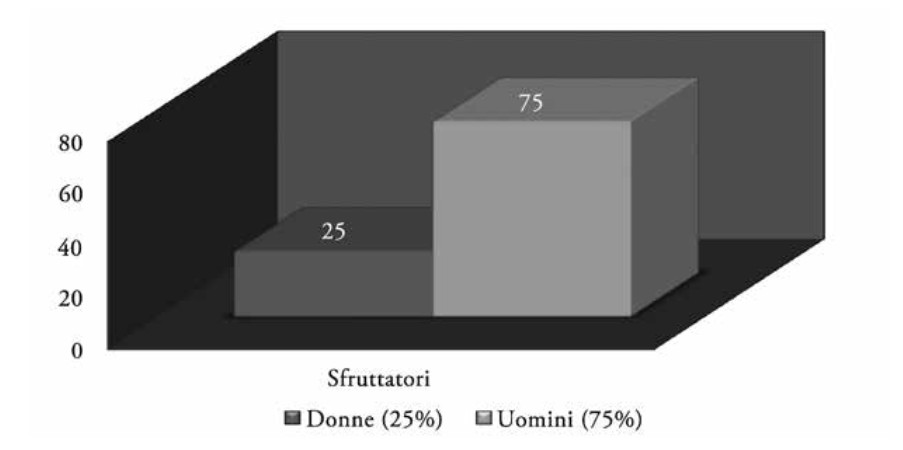

Ma "il sesso non è mai solo sesso" per citare Cirus Rinaldi, nel senso che i modi in cui diventiamo esseri sessuali e i significati che attribuiamo alle sessualità delle donne e degli uomini variano nello spazio e nel tempo in quanto plasmati dalla società e dai modelli culturali prevalenti. E questo spiegherebbe la ragione per cui la tratta degli esseri umani appare come un fenomeno molto caratterizzato dal punto di vista del genere. Le stime in analisi (grafici 2 e 3) indicano, infatti, una netta prevalenza di uomini tra chi sfrutta (75 contro 25 per cento).

Grafico 2. Stime sulla composizione di genere delle vittime di tratta

Fonte: Eurostat 2013

Grafico 3. Stime sulla composizione di genere di chi sfrutta

Fonte: Eurostat 2013

A proposito di quest’ultimo dato, la ricerca che andremo ad analizzare sembra confermare quanto già emerso in lavori precedenti sulla tratta a fini di sfruttamento sessuale per cui gli sfruttatori sono uomini quando lo sfruttamento è agito a opera di persone albanesi e romene, mentre nel racket nigeriano, così come nello sfruttamento delle trans brasiliane, sono le donne – siano esse cisgender o trans – a mostrare un ruolo dominante (maman e cafetinas).

Viceversa, le donne sembrano prevalere tra le cosiddette “vittime” (80 contro 20 per cento), specie in relazione allo sfruttamento sessuale (96 contro 4 per cento), composizione di genere in linea con la rappresentazione prevalente nei paesi occidentali di una sessualità femminile di servizio, a uso e consumo di una sessualità maschile idraulica che deve trovare uno sfogo ogniqualvolta il desiderio si presenti.

Tale costruzione sociale delle sessualità delle donne e degli uomini – implicitamente pensate/i come eterosessuali – spiega forse anche la scarsa attenzione all’eventualità di forme di sfruttamento sessuale dei ragazzi (stranieri e non), la cui sessualità, rappresentata come agita, predatoria e fonte di cittadinanza, non desta panico morale.

Il ruolo della società nella produzione di sguardi e rappresentazioni, sembra entrare in gioco anche nella scelta – mai esplicitata – di costruire stime partendo dal presupposto di un ordine di genere rigidamente dualistico. I dati Eurostat qui presi in considerazione si riferiscono solo a donne e a uomini tali dalla nascita: i corpi, come la rappresentazione dicotomica dei generi, divengono così dispositivi capaci di definire i criteri in base ai quali produrre discorsi, priorità e analisi. Le persone transessuali/transegender sono ancora socialmente invisibili, e ciò spiega, almeno in parte, la ragione per la quale, con poche eccezioni, in Italia non ci sono ricerche sulle migrazioni e/o sullo sfruttamento delle migranti transgender.

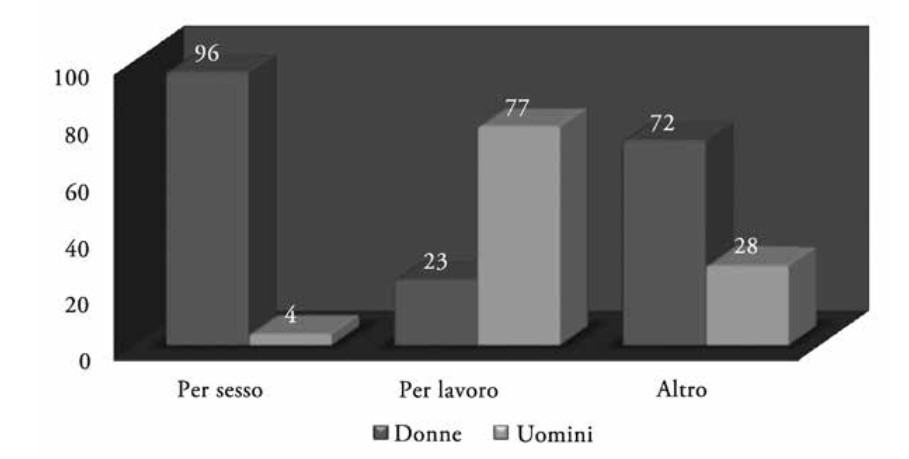

La composizione di genere delle cosiddette “vittime” (che come avremo modo di vedere non sempre si percepiscono come tali), sembra tuttavia variare a seconda del tipo di tratta presa in considerazione. Come mostra il grafico 4, le donne rimarrebbero nettamente prevalenti per quanto concerne lo sfruttamento sessuale (96 contro 4 per cento) e le altre forme di tratta (72 contro 28 per cento), mentre il lavoro forzato sembrerebbe coinvolgere gli uomini in misura maggiore.

Grafico 4. Stime composizione di genere in base al tipo di tratta

Fonte: Eurostat 2013

Come più volte ribadito, non tutte le donne straniere che lavorano nel mercato del sesso sono “vittime di tratta”, e le donne sfruttate non sono (quasi mai) vittime passive, ma migranti intraprendenti che hanno un ruolo attivo nella costruzione del proprio futuro, benché in condizioni difficili. Come scrive Laura Agustín: "Sempre più persone fanno il viaggio verso l’Europa. Per le donne più povere del Terzo Mondo i lavori disponibili in patria sono spesso quelli domestico e sessuale. Dal momento che entrambi i lavori sono richiesti in Europa e sono pagati molto meglio, viaggiare ha un senso".

Tuttavia, tratta significa violenza, spesso brutale e, non di rado, letale. Una violenza che dovremmo definire di genere, le cui radici sono rintracciabili nelle nostre società, nei modelli culturali dominanti, nei modi in cui la società 'ingabbia' le donne e gli uomini definendo aspettative, regole di comportamento e rappresentazioni stereotipate (“le donne sono...”, “gli uomini sono...”), le relazioni di dominio tra i generi, le sessualità di genere, il tutto entro un quadro in cui le diseguaglianze sociali, tracciate anche dalla globalizzazione, entrano in gioco pesantemente nel definire biografie, traiettorie e opportunità.

L’analisi dello sfruttamento delle donne straniere nei mercati del sesso, può dunque rappresentare una buona occasione anche per riflettere sulle molte contraddizioni delle nostre società occidentali.

Sulla ricerca

L’idea che ha ispirato il progetto europeo Etts è stata quella di indagare i fenomeni della tratta a fini di sfruttamento sessuale e del turismo sessuale, ponendo a confronto alcuni paesi di destinazione delle donne migranti (cisgender e trans) sfruttate nei mercati del sesso – Italia e Spagna – e alcuni paesi di origine – Romania e Brasile. Peraltro, i paesi in considerazione sarebbero rispettivamente di origine e di destinazione guardando agli stessi fenomeno dal punto di vista del cliente, e già questo è un dato che racconta qualcosa sulle diseguaglianze che attraversano l’era della globalizzazione.

L’idea che ha ispirato il progetto europeo Etts è stata quella di indagare i fenomeni della tratta a fini di sfruttamento sessuale e del turismo sessuale, ponendo a confronto alcuni paesi di destinazione delle donne migranti (cisgender e trans) sfruttate nei mercati del sesso – Italia e Spagna – e alcuni paesi di origine – Romania e Brasile. Peraltro, i paesi in considerazione sarebbero rispettivamente di origine e di destinazione guardando agli stessi fenomeno dal punto di vista del cliente, e già questo è un dato che racconta qualcosa sulle diseguaglianze che attraversano l’era della globalizzazione.

Nei quattro paesi è stato somministrato un questionario online sul turismo sessuale, di cui non renderemo conto qui, e sono state condotte ricerche qualitative, coordinate dall’Università di Genova[2], attraverso le tecniche delle interviste semistrutturate a testimoni privilegiati/e (operatrici e operatori dei servizi; poliziotte/i; magistrate/i...) e dei racconti di vita, in contesti protetti, a donne sottrattesi allo sfruttamento all’epoca dell’intervista.

Le ricercatrici hanno lavorato con tracce d’intervista – da intendersi come “canovacci flessibili” – preventivamente discusse in riunioni d’équipe durante i meeting internazionali. Le tracce presentavano una medesima struttura e differivano solo per alcuni adattamenti contestuali e/o per il desiderio di approfondire, a livello locale, alcune tematiche.

Solo per quanto riguarda il fenomeno della tratta a fini di sfruttamento sessuale sono state svolte centocinque interviste qualitative.

A Genova è stata anche condotta una ricerca sui clienti[3] alla quale farò solo rapidi cenni per ragioni di economia interna, ma che descrivo per completezza: dieci interviste in profondità a clienti del sesso a pagamento (nove maschi eterosessuali di età compresa tra i trentaquattro e sessantacinque anni e uno di orientamento omosessuale); quindici interviste semistrutturate a ragazzi (otto) e ragazze (sette) degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori; un’esperienza radiofonica di ascolto delle rappresentazioni dei clienti; sei interviste a sex worker (di cui cinque trans e una cisgender); una rilettura critica delle conversazioni on line dello “Gnocca forum”. Le interviste alle ragazze e ai ragazzi sono state utilizzate per la costruzione di un video, finalizzato alla sensibilizzazione nelle scuole, dal titolo M&F. Io Maschio, Tu Femmina.

Come sempre, i racconti ci offrono squarci su alcune “verità” situate, che inevitabilmente risentono della storia, del punto di vista e dell’esperienza di chi racconta, del tipo di sintonia/fiducia che si instaura con chi intervista, delle rappresentazioni diffuse e, nel caso delle donne che hanno lavorato nei mercati del sesso, della percezione di cosa sia opportuno dire o non dire in virtù dello stigma che pesa sulle donne che vendono sesso. A questo si aggiunga il fatto che chi intervista solitamente ottiene accesso ad alcuni sottomondi e non ad altri, e che le storie di chi ha scelto o è riuscita a sottrarsi alle reti criminali sono, almeno in potenza, più drammatiche di altre.

È con questo tipo di consapevolezza che affronterò l’analisi dei racconti, cercando di offrire alcuni stimoli di riflessione non solo per meglio comprendere il fenomeno della tratta a fini di sfruttamento sessuale, ma anche per provare ad andare oltre la dicotomia antitrafficking contro pro sex work presa in considerazione in questo capitolo e rispondere ad alcune domande: di quale mercato del sesso stiamo parlando? Qual è il frame culturale nel quale le donne migranti agiscono la loro agency? Fino a che punto la loro capacità di autodeterminarsi, entro e fuori le reti dello sfruttamento, è in grado di contrastare e offuscare lo stigma sociale che colpisce le donne (non gli uomini) che vendono sesso? Quali sono le complicità tra questo mercato, così come si configura oggi nel mondo occidentale, e un ordine di genere ancora marcatamente asimmetrico? Quali sono le contraddizioni rispetto alle quali i due posizionamenti potrebbero individuare complicità e punti di contatto?

Note

[1] Tra questi uno molto noto in Italia è “Gnocca forum”, dove i clienti, con la scusa di “recensire” le ragazze che vendono sesso – definite in gergo pay – mettono in scena rappresentazioni di maschilità egemoni estremizzate, nelle quali la ricostruzione dettagliata di prestazioni sessuali descritte come “straordinarie”, sembra servire alla legittimazione dell’adeguatezza della propria maschilità agli occhi degli altri maschi. Questo forum trova una versione dedicata al turismo sessuale dal titolo evocativo “Gnocca travel”. Nell’ambito del progetto Etts, Sebastiano Benasso, collega dell’Università di Genova, e io abbiamo svolto un’analisi delle conversazioni pubblicate sul sito “Gnocca forum”, di cui però non dò conto nel corso del saggio per ragioni di spazio. Per una recente riflessione sul tema si veda Serughetti (2013).

[2] Nel coordinamento scientifico della ricerca sono stata coadiuvata da Emanuela Bonini, la quale ha anche curato l’impianto metodologico e il disegno di ricerca, supervisionando il lavoro nelle diverse fasi in modo da garantire uniformità tra le tecniche e le tracce d’intervista utilizzate. A lei il mio più sentito ringraziamento.

[3] Nella ricerca genovese sui clienti, il team, da me coordinato, era composto da Emanuela Bonini, Maddalena Bartolini, Sebastiano Benasso e Massimo Cannarella.

Estratto da Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso, Rosenberg&Sellier, per gentile concessione dell'autrice e della casa editrice.