La questione del sessismo nelle pubblicità è entrata nel dibattito pubblico, ma la regolamentazione dei messaggi è vaga e non vincolante. Tra richiami da parte dei politici e autority delle comunicazioni, a che punto siamo in Italia e in Europa. Una ricerca della Fondazione Brodolini

Da schermi o cartelloni, ovunque ci si trovi, si affacciano mamme sorridenti che servono a tavola, lavano pavimenti, cercano strategie per combattere cuscinetti adiposi o rughe o cattivi odori, oppure modelle super sexy come oggetti del desiderio ammiccanti per un pubblico maschile.

È una tematica entrata nel dibattito pubblico, anche se ancora langue nell’agenda politica. Un decisivo contributo nella messa a tema di questo fenomeno è provenuto dal video di Lorella Zanardo,”Il corpo delle donne” (2009), che ha reso mainstreram contenuti, rivendicazioni e denunce portate avanti storicamente da collettivi femminili e femministi. Se è vero che rappresentazioni stereotipate e sessiste permeano formati e generi mediali diversi, come mostra Zanardo, certo è che la pubblicità si distingue per una singolare “coazione a ripetere”: per fare solo un esempio, durante le ricerche per la realizzazione del video alla cui produzione la sottoscritta ha partecipato, "Se questa è una donna. Il corpo femminile nei messaggi pubblicitari" (2010), ci siamo imbattute in ben 10 annunci – su canali diversi - che negli ultimi tre anni hanno scelto l’headline ‘Te la diamo gratis’ per pubblicizzare macchinette da caffè, assistenza tecnica per pc, camere matrimoniali, corsi di inglese estivi, ecc. (con ampio ricorso, in tutti i casi, a ragazze svestite e provocanti).

Recentemente la presidente della camera Laura Boldrini ha cercato di sollevare il problema della limitazione dell’uso del corpo delle donne nella comunicazione pubblicitaria e ha ricordato quanto possa essere breve il passaggio da quel tipo di uso all’istigazione alla violenza contro le donne. A dire il vero, una frangia dell’industria pubblicitaria - l’Art Directors Club Italiano, il club dei creativi pubblicitari – si era già mobilitata nella direzione auspicata da Boldrini, pubblicando, nel 2011, un Manifesto Deontologico in cui si giudicava "profondamente scorretto ridurre i corpi umani a oggetto sessuale da abbinare a un prodotto in modo incongruo e pretestuoso". Nel 2013, lo stesso ADCI ha lanciato una petizione pubblica, dai toni meno generici (vedi immagini qui sotto), in cui chiede che le indicazioni europee siano recepite e tradotte in norme semplici e vincolanti "tali da permettere di scoraggiare e sanzionare con maggior incisività la pubblicità sessista”.

Ma l’ADCI, dicevamo, rappresenta solo una parte dell’industria pubblicitaria, e certo non ha potere di veto. Quali sono, in Italia, dunque gli strumenti legislativi e le autorità cui rivolgersi? Il riferimento principale è un organo di autoregolamentazione, lo IAP, Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, cui aderiscono aziende e associazioni di settore, agenzie e concessionarie di pubblicità, per capirci anche Mediaset, Rai o Sky. Al Giurì, l’autorità giudicante, possono rivolgersi anche i comuni cittadini per denunciare contenuti pubblicitari a vario titolo inappropriati o offensivi verso specifiche categorie o gruppi sociali. Basandosi su un Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, il Giurì può bloccare e far ritirare queste campagne.

Nel gennaio 2011, il ministero per le Pari Opportunità e lo IAP hanno siglato un protocollo di intesa che mira a rendere più efficace la collaborazione tra le due Istituzioni. Rinnovato nel 2013, esso si basa sul riconoscimento, da parte del ministero, che ‘le norme del Codice di Autodisciplina hanno consentito e permette di attivare un controllo efficace della comunicazione commerciale, in particolare gli articoli 9 e 10 sono specificatamente preordinati ad impedire che venga offesa la dignità delle donne’ (così si legge sul sito dello IAP). In realtà, questi articoli non specificano in alcun modo quali siano i contenuti da ritenersi discriminatori e offensivi verso le donne, limitandosi a una formulazione molto generica.

Non si pensi, però, che all’estero - ormai indistintamente sinonimo di ‘luogo più civile e evoluto dell’Italia’ - le cose vadano molto diversamente. Prendiamo ad esempio quei paesi noti per la ‘salute’ delle loro istituzioni, l’efficienza dei servizi, il grado di democrazia e la presenza di politiche di promozione dell’uguaglianza di genere. In Danimarca, nel 2004, la rivista ‘Svineproducenten’ si trovò al centro di uno scandalo a causa di un annuncio che reclamizzava prodotti suini attraverso l’immagine di una donna anziana, accanto a cui campeggiava la scritta “stanco della vecchia scrofa? È tempo di cambiarla con una nuova”. Il Consumer Ombudsperson, difensore civico dei consumatori, sulla base della Legge danese sul Marketing, la fece ritirare. In Finlandia, ad essere giudicati degradanti dell’immagine femminile sono stati, nel corso del tempo, spot e inserzioni dedicati alle categorie merceologiche più diverse (dai deodoranti ai jeans, passando per i club di bourlesque): in tutti i casi il Consumer Ombudsperson ne ha impedito la pubblicazione o disposto il ritiro. In Germania, in tempi recenti, il cartellone pubblicitario di un’importante catena di prodotti elettronici esibiva un’attraente ragazza vestita di sola biancheria intima, accucciata per terra e dotata di tre seni: “C’è più di quanto tu pensi”, recitava il claim. Contro questa immagine si scagliarono donne, uomini e organi di pari opportunità, presentando istanze al Deutschen Werberats (il Consiglio per la Pubblicità), che fece pressioni sull’azienda per ritirare l’annuncio. Nel 2011, il Deutschen Werberats ha ricevuto ben 90 reclami a tutele dell’immagine femminile: pochi in confronto alle 116 dell’anno precedente, ma pur sempre la maggioranza delle istanze complessivamente rivolte a questo organo.

Nonostante le numerose ‘storie di successo’ riportate dal citato Deutschen Werberats tedesco, l’italiano IAP e gli altri organi di autoregolamentazione, essi presentano numerose fragilità. Ed è un problema, se si considera che la vigilanza e disciplina del settore pubblicitario, in quasi metà dei Paesi europei[1], è affidata a istituzioni analoghe, create dall’industria pubblicitaria per garantire la libertà di espressione e al contempo il rispetto dei principi fissati dalle leggi di settore nei diversi Stati. Come è emerso nello studio svolto dalla Fondazione Giacomo Brodolini per conto del Parlamento Europeo e dedicato alla rappresentazione del femminile nei media e in pubblicità, il principale limite degli organi di autoregolamentazione del settore pubblicitario consiste nella loro impossibilità di comminare sanzioni pecuniarie o adottare altre misure che siano veramente deterrenti per chi infrange il Codice di condotta che essi si sono dati; in secondo luogo, si registra un elevatissimo grado di soggettività e discrezionalità nell’accogliere le lamentele: la natura sessista o in altro modo discriminatoria dei messaggi portati all’attenzione delle autorità competenti non sempre viene riconosciuta dalle stesse, complice anche il registro umoristico/ironico spesso utilizzato dalla pubblicità, che contribuisce alla legittimazione e accettabilità sociale di certe immagini. Infine, una debolezza comune ai Codici di condotta emanati dagli organi di autoregolamentazione nel settore pubblicitario è, come notavamo per lo IAP, la mancanza di riferimenti precisi a fattispecie di rappresentazioni, immagini, messaggi e atteggiamenti che violano diritti e dignità delle donne (ad esempio, utilizzo arbitrario del nudo, feticizzazione del corpo, incitamento alla violenza, rappresentazioni in ruoli sociali stereotipati, degradanti ecc.).

Bisogna osservare che, purtroppo, questo è un limite riscontrato anche nei testi di fonti normative dotate di maggiore forza dei Codici di condotta, ovvero le leggi sulla pubblicità: ad esse è affidata la disciplina del settore in 5 paesi Europei[2]. In tutti i casi si cita la necessità di tutelare ‘la dignità della persona umana’, mentre sesso e genere sono menzionati solo come possibili occorrenze, accanto a discriminazioni perpetrate su altre basi (ecco un esempio di formulazione ricorrente: ‘la pubblicità deve essere bandita se incita all’odio e alla discriminazione nazionale, razziale, religiosa, legata al genere o sociale’, Legge sulla Pubblicità, Lituania, 2000).

In 2 paesi, infine, la regolamentazione dell’advertising è in capo a vere e proprie autorità, in grado di comminare multe e sanzioni pecuniarie e esigere il ritiro/la non pubblicazione dei messaggi incriminati: L’Advertising Standard Authority irlandese (ASAI) e l’Advertising Standard Authority (ASA) inglese. Se il codice su cui si basa l’istituzione inglese, una volta ancora, presenta una formulazione generica, quella irlandese costituisce un caso virtuoso, perché unico organo, nell’ambito della disciplina sulla pubblicità in Europa, a combinare la natura ‘binding’ delle proprie prescrizioni con una nomenclatura molto dettagliata della tipologia di infrazioni perpetrate sulla base del gender. Un esempio positivo cui guardare, certo, ma decisamente troppo poco per una realtà che si vorrebbe competitiva e evoluta come l’Europa.

[1] Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Slovenia, Spagna, Croazia.

[2] Negli altri casi, la pubblicità è disciplinata da Leggi sul marketing o da Leggi per la tutela del consumatore, come nei citati casi di Danimarca e Finlandia.

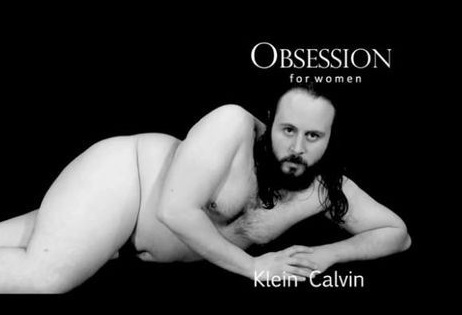

(Nella foto in alto una pubblicità che sfrutta la tecnica del sovvertimento, in questo caso c'è un signore in carne al posto di una sottilissima Kate Moss in una celebre pubblicità di Calvin Klein. Il video invece è una parodia di un recente singolo della cantante Myle Cyrus che è stata rimpiazzata da un maschio nelle sue pose sexy, sempre per vedere l'effetto che fa).