La scarsa presenza delle donne ai vertici delle istituzioni e dell'economia: un "vuoto di genere" che va colmato. Senza cadere in due opposti errori: considerare le donne una categoria da proteggere, e negare il problema. Il caso della legge sulle donne nei cda

La mobilitazione del 13 febbraio ha avuto il grande pregio di sottolineare la forza delle donne come dato politico da imporre all’opinione pubblica, così come auspicato da Serena Sapegno sulle pagine del nostro webmagazine. Le tante donne (e uomini) che hanno riempito le piazze in Italia e all’estero hanno urlato con forza la loro voglia di contare di più, di rafforzare la propria posizione sociale e politica, nel rispetto della propria dignità. Non è forse un caso che dopo pochi giorni da tale evento, l'iter parlamentare della proposta di legge per introdurre le quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa abbia subito un freno; in questi ultimi giorni infatti gruppi di interesse - come Confindustria, Abi e Ania - si sono mossi per cercare di fare pressione sui senatori con una lettera pubblica, in cui si chiede di apportare alcune modifiche e un'applicazione più graduale e progressiva, che potrebbe compromettere la stessa ratio della norma e causare un ritardo nella sua approvazione.

Di quote abbiamo parlato abbondantemente su inGenere.it (si veda il dossier Prendiamo quota), sotto diverse prospettive. Prima di tornare sull’argomento, ricordiamo un po’ di fatti e di cifre.

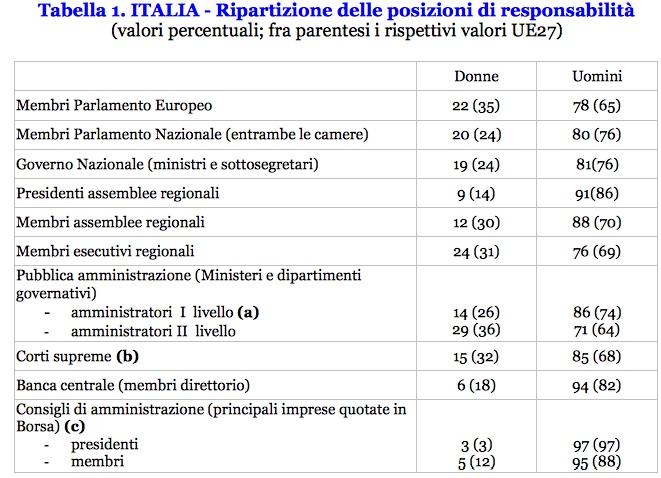

L’ascesa delle donne alle posizioni di vertice appare ancora lenta nel nostro paese, lo dimostrano i numeri contenuti nel database “Women in decision making” predisposto dalla Commissione europea, con riferimento alle posizioni di responsabilità nei settori politico, pubblico, giudiziario, sociale ed economico di 34 paesi europei. (1)

Fonte: Commissione europea, database "Women in decision making", aggiornamento dicembre 2010.

Note alla tabella:

a) Posizioni amministrative (non politiche) al più alto livello in ciascun ministero. Le denominazioni delle posizioni occupate variano da paese a paese e persino da ministero a ministero nello stesso paese.

b) Giudici presenti nelle Corti al vertice del sistema giudiziario di ciascun paese in ambito civile e penale. In alcuni casi la Corte suprema si assume anche la responsabilità per la competenza amministrativa e/o costituzionale. Il conteggio include il presidente.

c) Posizioni considerate: Presidente del Consiglio direttivo (organo di vigilanza in caso di funzioni di vigilanza separate da funzioni esecutive); Membri del Consiglio direttivo (organo di vigilanza in caso di funzioni di vigilanza separate da funzioni esecutive). Il conteggio include il presidente. Le imprese considerate sono quelle incluse nel listino S&P/MIB

Donne e politica: I dati raccolti dalla Commissione europea mostrano che i paesi più avanzati hanno performance uguali o in alcuni casi peggiori degli altri in termini di rappresentanza politica “al femminile”; basti pensare che i paesi UE27 hanno una media di donne nei parlamenti nazionali pari solo al 24%, mentre la percentuale di deputate nel Parlamento europeo è di poco superiore al 35%. L’Italia, in questo quadro, con il suo 20% non è affatto lontana dalla media europea, sebbene ci siano paesi come quelli nordici o, in misura però inferiore, la Spagna (35%) e la Germania (32%), che hanno raggiunto livelli di rappresentanza femminile nazionale più soddisfacenti se confrontati con la soglia critica fissata dalla Commissione europea al 25%. Maggiori problemi sorgono ai livelli della rappresentanza regionale, dove la presenza femminile risulta nettamente inferiore. In particolare l’Italia risulta avere un deficit di presenza femminile nelle assemblee regionali (12%), sebbene riprenda quota con riferimento agli esecutivi. Con riferimento a quest’ultimo parametro le regioni più femminilizzate risultano sparse da Nord a Sud, e sono prevalentemente amministrate da governi regionali di centro-sinistra (Basilicata, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria).

Donne e imprese: La politica non veste “la maglia nera”, come spesso si dice, rispetto a una società e a un mondo delle professioni ipoteticamente più avanzati. Nei settori economico-finanziari i dati della Commissione europea sono ben più sconfortanti: guardando all’insieme dei paesi dell’Unione europea, nel 2010, nelle principali aziende quotate in borsa sono solo il 3% le donne tra i presidenti dei consigli di amministrazione o gli amministratori delegati (stessa percentuale nel nostro paese). Guardando oltre, il nostro paese è ventinovesimo (su 33 paesi censiti) per numero di donne presenti nei consigli d’amministrazione (con il 5% degli amministratori, contro una media UE 27 del 12%), seguito solo da Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo. Un’analisi econometrica condotta dal CERVED su un insieme di circa 24 mila società consente di isolare e quantificare il “fattore D”, il minor rischio associato all’impresa quando nel board vi è una maggioranza di donne. I dati indicano che la presenza di donne nei consigli d’amministrazione è associata a una minore percentuale di imprese in crisi o che hanno chiuso i battenti. (2). Considerando le 18 mila imprese che nel 2001 superavano i 10 milioni di euro di fatturato con un board composto da almeno due componenti, solo una percentuale vicina al 13% delle società dove le donne occupavano la maggioranza o la totalità delle poltrone di comando è entrata in crisi (in liquidazione, in procedura concorsuale, in fallimento) o non è più attiva; la stessa percentuale calcolata sul complesso delle 18 mila imprese è pari al 22%. (3)

A cosa ci porta l’osservazione di questi fatti stilizzati? Alla percezione di una malattia di natura sociale, un difetto di socializzazione del genere nei livelli più profondi del tessuto sociale. Il che vuol dire che la realtà politica e produttiva si presenta “vuota” di regole, significati, relazioni, istituzioni e anche consuetudini, conoscenza tacita, ecc., relativa alla presenza di due generi, anziché di uno solo, al suo interno.

L’aumento della presenza delle donne nella sfera pubblica tende a riempire il “vuoto di genere”, ma non necessariamente in misura proporzionale al numero di donne che entrano. I risultati presenti in letteratura, anzi, tendono a dimostrare che ciò che conta di più è l’orientamento al cambiamento di volta in volta insito nella presenza delle donne, orientamento che può comunque naturalmente risultare facilitato, nella sua espressione, da numeri più consistenti.

A nostro avviso, ogni politica che vada a colmare il “vuoto di genere” deve essere bene accetta. Tuttavia le questioni di genere nelle politiche pubbliche vanno trattate senza cadere in due frequenti equivoci: quello per cui le donne rappresentano una specie di categoria da tutelare o promuovere, come se le differenze tra le donne non fossero nella realtà ampie come quelle tra i generi, e quello opposto, per cui si nega la stessa questione, e il problema del genere non esiste.

Il processo che spesso viene chiamato di socializzazione del genere nella sfera pubblica (4) deve rappresentare un vero e proprio processo di apprendimento per la società politica, la cui posta in gioco non è l’inclusione delle donne tout court, quanto l’inclusione di caratteristiche, conoscenze, know-how e attitudini, storicamente collegate alle donne, solo marginalmente integrate, quando non del tutto assenti, fino ad ora, nella sfera pubblica.

Tornando in chiusura al tema delle “quote di genere” nei CdA delle società quotate in borsa – come misura atta a combattere in parte i fenomeni sopra osservati – ci preme ricordare quanto già sottolineato nel nostro articolo di redazione del 13/11/2010. L’introduzione di quote diluite nel tempo (a partire ad esempio da una quota del 10% da alcuni indicata), vorrebbe dire nella maggiore parte dei casi la presenza nei CdA di una donna sola circondata da una decina di uomini. Come molti studi hanno dimostrato nei più diversi campi, dalla politica alla scienza, una donna sola in un mondo maschile finirebbe per svolgere solo la funzione di simbolo, che mette in pace la coscienza dall’accusa di discriminazione ma lascia le cose come stanno. Una donna sola non può costituire quella massa critica che permette di cambiare le regole del gioco, finora fatte dagli uomini e a loro misura, aprendo all’innovazione e a punti di vista diversi di cui abbiamo un gran bisogno. (5)

NOTE

(1) Si tratta dei 27 paesi UE, più tre paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e tre paesi candidati (Croazia, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia), con l’aggiunta della Serbia.

(2) Secondo gli archivi Cerved, sono donne poco meno di 16 mila tra gli oltre 115 mila amministratori che al 31 dicembre 2009 sedevano nei board delle società di capitale italiane

con un fatturato superiore a 10 milioni di euro (circa 28 mila società), pari a una quota del 14,4%. Il

dato del 2009 mette in luce un leggero aumento rispetto a quello dell’anno precedente (14,2%) e conferma, nell’arco di un decennio, un trend di lenta ma costante crescita della presenza femminile (dal 12,3% del 2001 al 14,4% del 2009) all’interno delle stanze dei bottoni delle maggiori società italiane (non necessariamente quotate in Borsa).

(3) Si veda G. Romano (2009), Le donne al comando delle imprese: il fattore D, Rapporti Cerved sulle imprese italiane, n. 4, disponibile su www.cerved.com

L’indagine CERVED analizza il ruolo delle donne nelle imprese individuali e nelle società di capitale tra il 2001 e il 2008. Un’analisi più accurata riguarda l’insieme delle società di capitale italiane che hanno realizzato un fatturato superiore a 10 milioni di euro almeno in un’annualità di bilancio tra il 2001 e il 2007 (eccetto quelle che operano nelle sezioni Ateco A-agricoltura, B-pesca, J-attività finanziarie).

Il rapporto è stato realizzato impiegando il vasto patrimonio informativo di Cerved sulle imprese italiane, sui soci e sul management: in particolare, sono stati incrociati gli archivi dei bilanci d’esercizio delle società di capitale italiane, con quelli relativi ai soci e agli amministratori delle aziende.

(4) Si vedano i risultati del progetto Donne in Politica (RADEP), realizzato da un partenariato coordinato da ASDO, cui hanno partecipato la UIL nazionale, Progetto Donna-Centro studi per la ricerca e lo sviluppo delle pari opportunità, l’IRES CGIL e lo IAL, per conto della Regione Lazio – Assessorato al Lavoro, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, con il finanziamento dell’Iniziativa Comunitaria EQUAL, promossa dall’Unione Europea/FSE e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, http://www.asdo-info.org/

(5) Sul tema della massa critica si veda M. Torchia et al. (2010), “Critical mass theory and women’s directors’ contribution to board strategic tasks”, Corporate Board: Role, Duties & Composition, vol. 6, n.3, pp. 42-51.