Nel 2016 sono stati più di 134 milioni i voucher utilizzati per la retribuzione del lavoro accessorio. Un fenomeno che ha riguardato circa 1,7 milioni di lavoratrici e lavoratori. Ora, l'introduzione dei nuovi strumenti di retribuzione occasionale sembra addirittura facilitare il sommerso, mettendo a rischio soprattutto le donne. Capiamo perché

Di lavoro accessorio si parla dal 2003, anno a cui risale l'introduzione della remunerazione delle attività lavorative occasionali di breve durata, sia domestiche, che in settori come quello alberghiero e della ristorazione. La progressiva liberalizzazione che ha accompagnato l’uso dei voucher - il sistema di pagamento alla base del lavoro accessorio - ne ha poi determinato una straordinaria espansione tra il 2012 e il 2016. Un successo che al lavoro accessorio è costato dure critiche - come quella di essere oggetto di abusi e responsabile di un’eccessiva precarizzazione del lavoro - tanto che la Cgil ne aveva proposto l'abolizione con un referendum abrogativo che poi è stato anticipato dalla decisione del governo di abrogare la normativa sul lavoro accessorio a marzo 2017, e dalla promessa di impegnarsi a fornire a famiglie e imprese uno strumento alternativo per la retribuzione delle prestazioni di lavoro occasionali.

Da luglio 2017 è dunque iniziata la fase di sperimentazione del Libretto famiglia (Lf) e del Contratto di prestazione occasionale (Cpo), due strumenti di pagamento nati per sostituire i voucher. In seguito all’abolizione dei voucher, infatti, molte delle prestazioni accessorie rischiavano di essere relegate all’economia sommersa, come ricordato anche dal Rapporto Annuale Inps 2017[1]. Un rischio che ha toccato soprattutto le lavoratrici, che nel 2016 non solo costituivano la maggior parte dei lavoratori accessori, ma che percepivano in molti casi un numero di voucher maggiore rispetto agli uomini (Figura 1).

Figura 1. Proporzione di lavoratori e lavoratrici per classe di voucher riscossi

Fonte: elaborazione da Rapporto Annuale Inps (2017)

Il libretto di famiglia è riservato alle persone fisiche per la retribuzione di lavoratori domestici (in attività come pulizie, assistenza e ripetizioni private). Il contratto di prestazione occasionale è rivolto invece a imprese con non più di cinque dipendenti, lavoratori autonomi, pubbliche amministrazioni, associazioni e altri enti privati. Tutti i datori di lavoro che intendono utilizzare i nuovi strumenti sono tenuti a creare un portafoglio elettronico sulla piattaforma online dell’Inps. Entrambi gli strumenti prevedono il pagamento di una somma di denaro comprensiva sia del compenso per il lavoratore che dei contributi e delle spese di gestione trattenute dall’Inps. Come accadeva con i voucher per lavoro accessorio, il lavoratore percepisce un compenso orario netto (fissato a 8 euro per il Lf e 9 euro per il Cpo) a cui si aggiungono i contributi in Gestione separata Inps e il premio assicurativo Inail, entrambi a carico del datore.

I due strumenti interessano un considerevole bacino di potenziali utenti, dato che nel 2016 circa 1,7 milioni di lavoratori accessori hanno ricevuto complessivamente più di 134 milioni di voucher. Nonostante ciò, stando a quanto comunicato dall’Inps il 30 agosto[2], i prestatori retribuiti con Lf o Cpo tra luglio e agosto 2017 sono stati solo 6.742, di cui appena 686 lavoratori domestici. Secondo le proiezioni Inps, anche a pieno regime i nuovi voucher coinvolgeranno un numero di lavoratori di poco superiore a 320.000, appena il 20% dei prestatori di lavoro accessorio nel 2016. È quindi ragionevole sospettare che molte delle prestazioni che erano emerse grazie al lavoro accessorio, regolato dalla precedente normativa sui voucher, siano ritornate a essere svolte in nero. Le ragioni dello scarso utilizzo dei due nuovi strumenti sono molteplici e diverse.

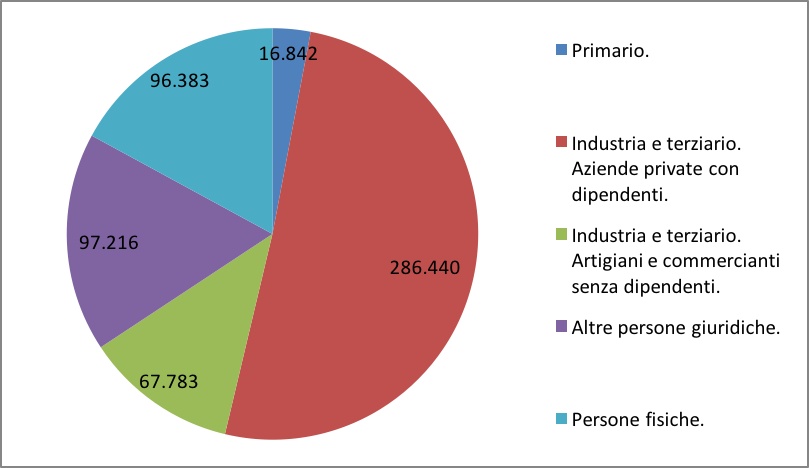

Una prima ragione che si potrebbe individuare per il mancato successo dei nuovi voucher è l’esclusione delle imprese con più di 5 dipendenti dall’uso del Cpo. Tuttavia, guardando la Figura 2 notiamo che le persone fisiche, gli enti giuridici e le imprese senza dipendenti costituivano quasi la metà dei datori di lavoro accessorio nel 2016. Anche senza aggiungere le imprese con meno di 5 dipendenti il numero potenziale di datori di lavoro supera di gran lunga i soli 16.250 che si sono registrati sulla piattaforma Inps. Per questa ragione è improbabile che la restrizione riguardante il numero di dipendenti sia l’unica determinante dello scarso utilizzo di Lf e Cpo.

Figura 2. Lavoro accessorio (abolito): numero di committenti per l'anno di attività 2016

Fonte: elaborazione da Rapporto Annuale Inps (2017)

Forse, un ruolo chiave dello scarso utilizzo dei contratti per collaborazione occasionale è stato giocato dall’obbligo per i datori di lavoro di creare il portafoglio elettronico online. Qualcosa che può aver rappresentato un ostacolo per quella parte di datori che ha meno dimestichezza con le nuove tecnologie[3]. Nel 2016, ad esempio, alla vendita telematica era stato preferito l’acquisto in tabaccheria per l’80% dei voucher venduti. Questo vale soprattutto per le famiglie, ma anche per quei piccoli e piccolissimi imprenditori che spesso non hanno le risorse sufficienti per seguire il lungo iter burocratico che prevede la registrazione sulla piattaforma Inps.

Dai dati riportati dall’Inps emerge soprattutto che il libretto di famiglia non è riuscito a proporsi come uno strumento efficace per regolare le collaborazioni domestiche. Se già il ruolo delle famiglie era stato marginale per il lavoro accessorio (circa il 10% di tutti i datori di lavoro erano datori di lavoro domestico nel 2015[4]), il libretto di famiglia non ha creato i presupposti per un’inversione di tendenza. Una delle principali problematiche è la scarsa convenienza sia rispetto al contratto di collaborazione domestica che rispetto al lavoro nero. Anche nel caso in cui il lavoratore fosse indifferente in termini di compenso orario netto tra i diversi strumenti, il datore probabilmente preferirebbe comunque il lavoro nero per le prestazioni saltuarie (senza dover seguire la procedura di registrazione online e risparmiando sugli oneri a suo carico). Nel caso di prestazione continuativa, il contratto di collaborazione sarebbe preferito da entrambe le parti: fornisce maggiori tutele e una maggiore garanzia di continuità della relazione.

Sembra, quindi, che già nella regolamentazione del Lf e del Cpo non fossero state poste le basi per il loro successo. Probabilmente una soluzione efficace poteva essere trovata correggendo o ispirandosi a strumenti già esistenti. Un esempio è il contratto di lavoro intermittente, che ora è riservato ai lavoratori con meno di 24 e più di 55 anni, che poteva essere riformato in modo da fornire alle imprese una tipologia contrattuale più vicina allo scopo del lavoro accessorio rispetto al Cpo. Per quanto riguarda le famiglie invece, un passo avanti poteva essere un Lf ad importo variabile su modello dei CESU (Chèque Emploi Service Universel) francesi. Questi ultimi, grazie a un sistema di incentivi alle famiglie, hanno creato le condizioni per l’emersione di un gran numero di attività domestiche, arrivando a 2 milioni di famiglie e 1 milione di lavoratori coinvolti nel 2014[5].

In conclusione, sembra necessario un nuovo intervento del legislatore per garantire a prestatori e datori di lavoro uno strumento adatto a regolare le attività occasionali. In questo caso sarà fondamentale interrogarsi più a lungo su quali iniziative mettere in pratica per favorire l’inclusione nel mercato del lavoro formale di molti lavoratori e soprattutto di molte lavoratrici che ora potrebbero non avere alternative al lavoro nero.

[1] Inps, XVI Rapporto Annuale, Roma, 2017

[2] Ruffolo M., “La grande fuga dai nuovi voucher. L’Inps: ci sarà un crollo dell’80%”. In: La Repubblica, Economia e Finanza, 1 settembre 2017

[3] Un reportage di Davide Maria De Luca e Marco Surace per ilpost.it testimonia tra l’altro quanto sia complicata la procedura di creazione del portafoglio online

[4] Anastasia B., Bombelli S., Maschio S., “Il lavoro accessorio dal 2008 al 2015. Profili delle aziende e dei committenti”. In: WorkINPSPaper 2-2016 (2016).

[5] Come si legge nel sito loro dedicato