L’aumento della longevità a livello mondiale è stato accompagnato da un generale declino della fecondità. Nel prossimo futuro milioni di persone potrebbero trovarsi a vivere oltre i cento anni, la maggior parte saranno donne, molte non avranno figli né nipoti

Come sarà la tua vita a cento anni? È la domanda a cui cerca di rispondere The 100-year life: living and working in an age of longevity,[1] un volume sul tema della longevità e dei cambiamenti sociali a essa legati che, pubblicato nel 2016 negli Stati Uniti, ha riscosso una tiepida accoglienza. Quando, pochi mesi dopo, è stato tradotto e pubblicato in Giappone, il successo è stato al contrario straordinario. La tesi del libro, che individui e istituzioni debbano prepararsi a un futuro prossimo in cui milioni di persone possano ragionevolmente pensare di vivere oltre i cento anni, si sposa bene con la realtà del paese asiatico dove già oggi un abitante su due ha più di 50 anni e dove nel 2014 si contavano 29.350 ultracentenari (erano 153 nel 1963).[2] A uno sguardo più approfondito, tuttavia, la situazione giapponese non è drasticamente diversa da quella di molti paesi sviluppati.

Secondo recenti stime delle Nazioni Unite le persone con oltre 60 anni rappresentano il 12,7% della popolazione mondiale (rispetto all’8,5% del 1980) e dovrebbero superare il 16% nel 2030. L’invecchiamento della popolazione è la naturale conseguenza del declino nei tassi di fecondità e dell’aumento della longevità, fenomeni tipici della transizione demografica che accompagna lo sviluppo economico di ogni paese. Proprio l’avvio della transizione demografica anche nelle aree più arretrate (soprattutto in Africa, dove vive attualmente solo il 5% della popolazione mondiale ultrasessantenne) determinerà nei prossimi anni un aumento esponenziale del numero degli anziani: da 962 milioni nel 2017 a 2,1 miliardi nel 2050.

La popolazione anziana è e rimarrà in prevalenza femminile: a livello mondiale in media l’aspettativa di vita delle donne è di 4,5 anni superiore a quella degli uomini e nel 2017 tra gli anziani con oltre 80 anni il 61% era donna.

L’aumento della longevità a livello mondiale si è accompagnato a un generale declino della fecondità[3] passata da 5 figli per donna in media nella prima metà degli anni ’50 del secolo scorso a circa 2,5 tra il 2010 e il 2015. Oggi il 46% della popolazione mondiale vive in paesi in cui il tasso di fecondità è inferiore al tasso di sostituzione,[4] indicativamente pari a 2,1 figli per donna; la percentuale dovrebbe salire fino al 67% entro il 2030. Il dato è tanto più rilevante se si tiene conto che nel 1950 in nessun paese al mondo il tasso di fecondità era inferiore a 2,1.

La crisi finanziaria e la recessione globale che hanno colpito l’economia mondiale ormai più di dieci anni fa, hanno prodotto danni duraturi sul piano economico, ma anche su quello demografico, attraverso un impatto sulla fecondità e sulle migrazioni. Gli elevati livelli di disoccupazione, che in molti paesi hanno caratterizzato gli anni successivi al 2008, hanno portato al posticipo di molte gravidanze determinando un rallentamento dei tassi di fecondità superiore alle attese in molti paesi avanzati. L’effetto è stato evidente negli Stati Uniti, dove il numero di figli per donna da un picco di 2,12 del 2007 è sceso a 1,6 nel 2016 coinvolgendo anche gli ispanici residenti nel paese che tradizionalmente presentano tassi di fecondità più elevati. In Europa l’effetto della recessione sulla fecondità è stato particolarmente evidente in Spagna, Grecia e Italia dove il tasso di fecondità è tra i più bassi al mondo.

L'Italia che invecchia

Nel nostro paese a gennaio 2019 erano residenti 60 milioni e 391mila persone, un valore in flessione per il quarto anno consecutivo. Nel 1861, anno dell’Unità d’Italia, la popolazione residente era pari a poco più di 26 milioni. Oggi il numero di figli per donna in Italia è pari a 1,32, con valori più elevati della media nelle regioni del Nord e più bassi in quelle del Sud (in Basilicata, Molise e Sardegna il numero di figli per donna è prossimo all’unità).

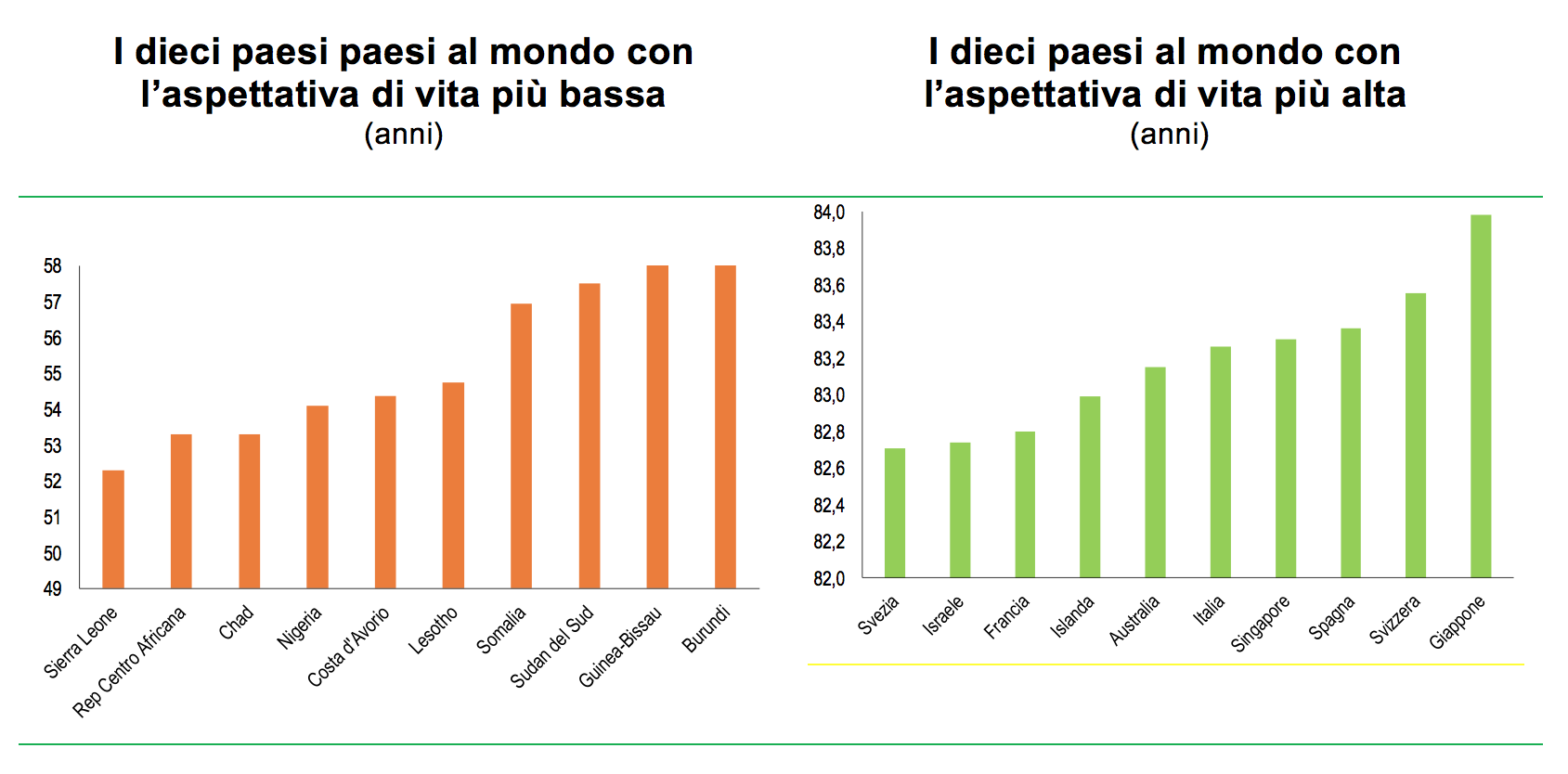

Insieme al calo della natalità, la flessione della mortalità ha portato a un aumento significativo dell’aspettativa di vita passata da 66,5 anni nel 1950-55 a 83,26 nel 2015-20, uno dei valori più alti al mondo, dopo quello giapponese, pari a 84 anni, svizzero (83,56) e spagnolo (83,36).

Fonte: elaborazioni su dati Nazioni Unite

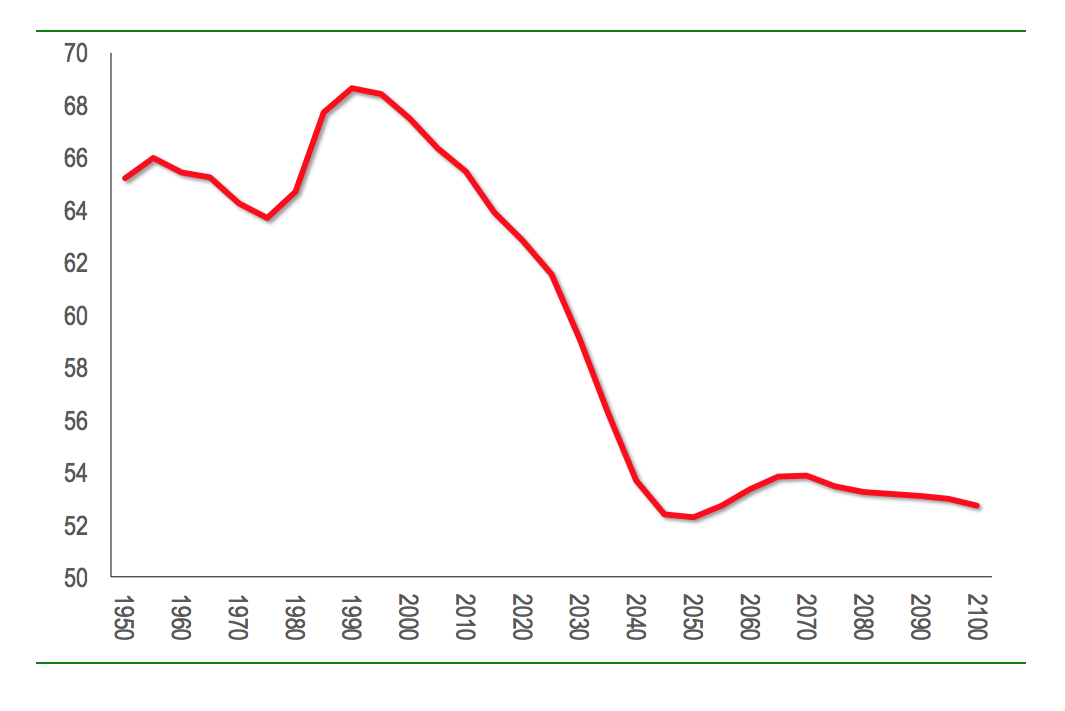

L’aumento della vita media ha condotto a un notevole incremento della quota di popolazione anziana: gli ultra 65enni in Italia sono passati dal rappresentare l’8,1% della popolazione residente nel 1950 al 22,8% nel 2019. Nello stesso periodo di tempo, il peso della classe di età 0-14 anni è passato dal 26,7 al 13,2%. L’indice di dipendenza totale (peso della popolazione in età inferiore ai 15 anni e superiore ai 65 su quella in età lavorativa) è quindi salito, arrivando a 56,3%. Secondo alcune stime Istat e Banca d’Italia[5] entro il 2041 l’indice supererà il massimo storico registrato all’inizio del Novecento ma in quegli anni il peso della popolazione in età non attiva era elevato per la numerosità della popolazione tra 0 e 14 anni e non per l’aumento delle coorti più anziane. A complemento di questi dati è utile osservare che la quota di popolazione in età da lavoro (indicativamente fissata tra i 14 e i 65 anni) sul totale, dopo aver raggiunto il massimo del 70% all’inizio degli anni Ottanta, ha cominciato a ridursi, e secondo le previsioni dovrebbe scendere al minimo storico del 52,3% nel 2050.[6]

Italia: quota della popolazione 14-65 anni sul totale (%)

Previsioni per il futuro

Più che in altri settori, le previsioni demografiche presentano un grado di incertezza notevole, che si amplia man mano che ci si allontana dall’anno base. Nel caso dell’Italia, tuttavia, l’evoluzione demografica appare piuttosto definita a meno di significativi mutamenti del contesto globale che però potrebbero influire più sulla dimensione del fenomeno che sulla sua direzione. Nei prossimi anni si assisterà da un lato a una progressiva riduzione delle coorti di donne in età fertile, e per contro a un aumento delle coorti anziane (oltre i 65 anni) che porterebbe l’aspettativa di vita maschile e femminile rispettivamente a 86,1 e 90,2 anni nel 2065. La prospettiva di un marginale recupero della fecondità (stimata a 1,59 figli per donna nel 2065 dagli attuali 1,32) non sarà sufficiente a compensare l’aumentato numero dei morti determinando una contrazione della popolazione che scenderebbe a circa 54 milioni nel 2065. Le diverse aree del paese forniranno un contributo diverso al risultato complessivo, positivo nei primi anni nel caso delle regioni del Centro Nord e negativo per le altre. Nei venti anni dal 2025 al 2045 il contributo positivo del Centro Nord tenderà ad affievolirsi, per poi divenire negativo entro il 2065. Progressivamente più marcato sarà il calo della popolazione nel Sud e nelle isole lungo tutto l’orizzonte temporale; così che nel 2065 in queste regioni risiederanno rispettivamente 3,4 e 1,6 milioni di persone in meno che nel 2017 (contro 1,2 milioni in meno in quelle del Centro Nord).

Entro il 2045 la popolazione in età attiva residente in Italia scenderebbe al 54,5%, peraltro notevolmente invecchiata e con un’età media prossima ai 50 anni. Circa uno su tre residenti nel nostro paese in quell’anno avrà più di 65 anni e The 100-year life: living and working in an age of longevity a quel punto sarà diventato un best seller anche da noi.

Note

[1] Lynda Gratton, The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity, Bloomsbury Publishing PLC, 2016.

[2] Lynda Gratton, 2016, cit.

[3] Il tasso di fecondità in termini molto generali può essere definito come il numero medio di figli per donna in età fertile (14-50 anni). Per ulteriori dettagli si veda Istat, Indicatori demografici, febbraio 2019.

[4] In termini generali, si tratta del numero medio di figli per donna necessario a mantenere inalterata la dimensione della popolazione. Si veda Istat, Glossario.

[5] Banca d’Italia, “Il contributo della demografia alla crescita economica: duecento anni di 'storia' italiana”, Questioni di economia e finanza, marzo 2018.

[6] Si veda Banca d’Italia, 2018, cit.